◇건축왕, 경성을 만들다/김경민 지음/220쪽·1만5000원·이마

이 책은 일제강점기 서울 북촌과 익선동, 봉익동 등지에서 한옥단지를 대규모로 건설한 부동산개발사업가이자 민족운동가인 정세권의 일대기를 다뤘다. 도시계획을 전공한 학자답게 정세권의 부동산 개발이 서울 경관과 서민들에게 끼친 영향을 깊이 있게 분석했다.

1910년 한일강제병합 직후 경성(서울)은 일본인들이 주로 거주한 남촌과 조선인들이 사는 북촌으로 양분돼 있었다. 그런데 1920년대부터 일본인들의 경성 유입이 급증하자 총독부는 각종 정부기관과 관사들을 종로 일대에 짓는 방식으로 일본인의 북촌 진출을 유도했다. 부와 권력을 틀어쥔 일본인들의 북촌 진입으로 인해 조선인들은 마치 재개발 철거민처럼 쫓겨날 위기에 처했다.

그가 위대한 것은 이윤 창출에 그치지 않았다는 점이다. 19세기 중후반 미국 뉴욕의 부동산개발업자들도 이민 인구 증가를 맞아 소규모 주택을 지었지만 볕조차 들지 않을 정도로 열악한 주거환경을 양산했다. 그러나 정세권은 자신이 직접 새로운 한옥단지에 살면서 문제점을 개선할 정도로 정성을 기울였다. 심지어 목돈을 들이기 어려운 서민들을 위해 ‘민간 임대주택’을 도입하기도 했다.

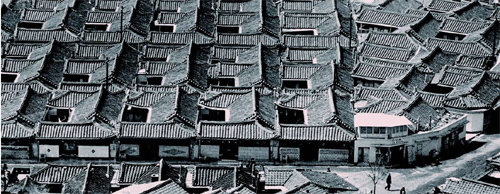

정세권의 노력 덕에 북촌은 일본식 적산(敵産)가옥이 아닌 한옥마을로 보존될 수 있었다. 저자는 “한옥단지에는 많은 수의 조선인이 거주할 수 있었기에 일본인 거주지역을 북촌으로 확장하는 시도를 막을 수 있었다”고 썼다. 북촌을 찾는 관광객이라면 정세권의 이름 석 자를 기억해줬으면 좋겠다.

김상운 기자 sukim@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0