지구의 속삭임

《 다양한 분야에서 활동하는 인물들이 동아일보 독자들과 함께 읽고 싶은 책을 한 권씩 소개하는 글을 월요일마다 게재합니다. 첫 필진은 황두진 건축가, 성기웅 제12언어연극스튜디오 대표, 박용완 국립극장 홍보팀장(전 월간 객석 편집장), 김선정 아트선재센터 관장, 이영준 경희대 후마니타스칼리지 교수입니다. 》

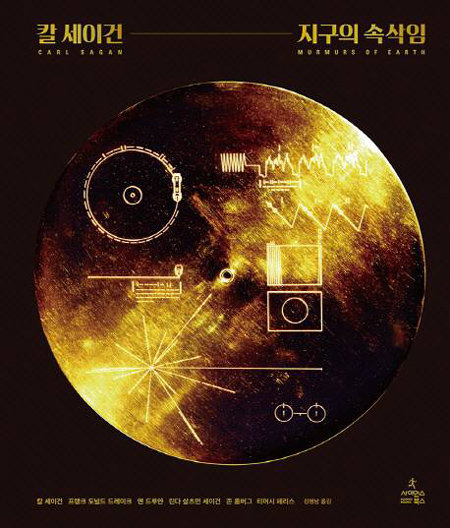

호기심 많은 초등학생의 여름방학 과제처럼 들리지만 이 일에 동원된 사람들은 당대의 각 분야 대가들이다. 프로젝트의 책임자는 저명한 천문학자이자 저술가인 칼 세이건. 프로젝트 아이디어도 그가 냈다.

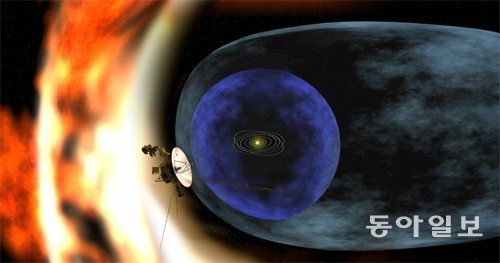

그 답은 ‘영원성’에 있다. 참가자들은 보이저 1, 2호에 실린 레코드의 수명을 10억 년 정도로 예측했다. 사실 영원은 아니지만 인간의 기준으로 영원이라 부를 만한 수준에 근접하는 엄청난 시간을 프로젝트의 기한으로 잡은 것이다. 질문 자체가 참가자들의 사기를 고양시킬 수밖에 없었다.

물성을 갖는 사물로서의 이 책은, 책이라는 형식 안에서 최대한 어떤 기록의 영원성을 갈구한 결과물로 보인다. 묵직한 하드커버에 디자인도 약간 고전적이다. 유한한 삶 속에서 권력과 부를 부질없이 탐하다 참담하게 몰락하는 사람들의 이야기를 매일 같이 들어야 하는 지금 이 나라의 사람들에게 이 책이 환기하는 의미는 각별하다.

황두진 건축가

책과 함께 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

인터뷰

구독

-

e글e글

구독

-

데스크가 만난 사람

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[책과 함께/박용완]쇼팽 발라드 1번 완주 도전 ‘위대한 아마추어’](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/02/20/82962234.1.jpg)

댓글 0