무덥던 8월 어느 날, 한참 만에 꾀죄죄한 몰골로 나타난 아버지를 보고 소년과 소년의 형제들은 울음을 터뜨렸다. 이때부터 소년은 종로 큰길에서 조선인민보며 해방일보를 파는 일을 시작한다.

초가을, 아버지를 찾아온 청년의 제안대로 아버지는 평양 시찰단의 일원이 돼 북쪽으로 떠난다. 그리고 영영 이별이었다. 집안은 풍비박산. 어머니는 어디로 가야 할지 몰라 피란 짐을 쌌다 풀었다 하더니 이불을 뒤집어쓰고 드러누웠다. 전쟁이 끝나고 아버지와 큰누나는 이북 사람이 됐다. 어머니는 부역자로 낙인찍혀 징역을 살고 나왔다. 이후 소년은, 아니 청년은 미국으로 떠나 이민자의 삶을 살게 된다.

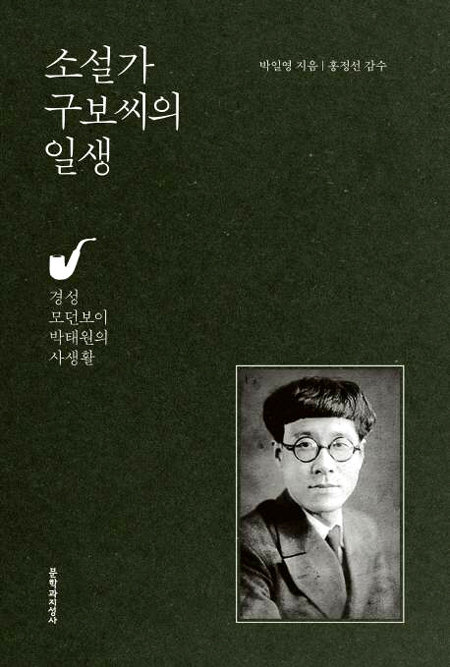

아버지와 불과 10년 남짓 함께 살고 헤어졌던 아들은 아버지에 관한 기록과 기억과 풍문의 조각을 맞추고 꿰어 그의 일생을 재구성했다. 서울 토박이 아니랄까 봐 과거 사실을 다룰 적이면 깍쟁이처럼 빈틈없이 정확을 기했다.

소설가 아버지와 문인들의 담배, 원고 심부름을 하던 꼬마 아이의 기억력은 비상하다. 집 안에서 들은 온갖 귀동냥의 기억 위에 미국 시민권자로서 방북해 얻은 소식을 더해 만만찮은 정보를 책에 담았다. 리얼리스트, 모더니스트, 비정치적 예술지상주의자이면서도 정치적 문학을 강요받는 북한에서 한때 최고의 소설가로 군림한 구보의 수수께끼가 어느 정도 풀리는 듯하다. 책장을 뒤로 넘길수록 팔보는 사무치는 사부곡(思父曲)의 곡소리를 낸다.

나는 운 좋게도 팔보 선생님으로부터 이 책을 직접 받았다. 미국 버지니아 주 전원도시에 있는 그 댁 서재에서 팔보 선생은 희수(77세)를 바라보며 필생의 과업처럼 이 책을 썼다. 아버지를 꼭 닮은 치렁치렁 긴 문장들에는 그가 이민을 떠나기 전에 쓰인 옛 서울말이 담겨 있다.

성기웅 극작가·연출가

책과 함께 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

정미경의 이런영어 저런미국

구독

-

고양이 눈

구독

-

데스크가 만난 사람

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[책과 함께/박용완]쇼팽 발라드 1번 완주 도전 ‘위대한 아마추어’](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/02/20/82962234.1.jpg)

댓글 0