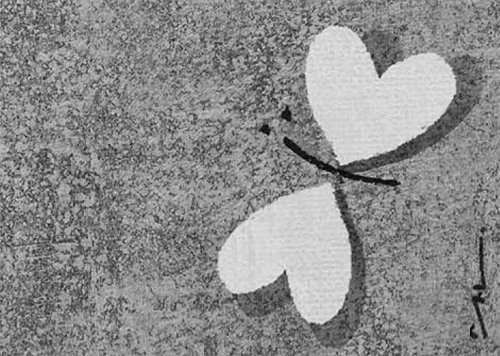

봄― 이윤학(1965∼ )

흰나비가 바위에 앉는다

천천히 날개를 얹는다

누가 바위 속에 있는가

다시 만날 수 없는 누군가

바위 속에 있는가

바위에 붙어

바위의 무늬가 되려 하는가

그의 몸에 붙어 문신이 되려 하는가

그의 감옥에 날개를 바치려 하는가

흰나비가 움직이지 않는다

바위 얼굴에

검버섯 이끼가 번졌다

갈라진 바위틈에 냉이꽃 피었다

지금은 흰나비가 너울거리며 날아다니는 계절이다. 그리고 이 시는 바로 그 나비 한 마리로부터 시작되었다. 한 흰나비가 생겨났고, 그것은 날아다녔고, 이윽고 바위에 앉아 쉬기로 했다. 막 쉬려고 하는 찰나의 나비, 시의 첫 연은 그 장면을 담고 있다.

나비의 날개가 얼마나 약하고 부드러운지 우리는 알고 있다. 그런데 그 약하고 연한 것을 들어 나비는 바위를 두드릴 참이다. 나 여기 왔다고, 너 거기 있냐고 바위에 대고 물어볼 참이다. 물론 단단한 바위가 쉽게 문을 열어줄 리가 없다. 그런데도 나비는 떠날 채비를 하지 않고 더욱 바싹 날개를 내린다.

여기서 나비는 연약한 존재가 아니게 된다. 소중하고 그리운 사람이 안에 갇혀 있다면, 마땅히 그를 불러야 한다. 불가능하다고 해도 포기할 수는 없다. 나비에게는 패배할 생각이 없다. 우리의 나비는 바위가 갈라지고 부서지고 모래가 될 때까지 기다리기로 했다.

시의 제목은 ‘봄’이지만 이 시의 주제는 봄이라기보다 사랑에 가깝다. 혹은 깊은 마음에 가깝다. 세상에서 가장 연약한 것이 마음이라지만 세상에서 가장 센 것도 마음이라는 생각. 바로 이 시를 보면 하게 된다. 게다가 나비의 마음은 우리에게도 있지 않은가. 돌아오지 못하는 소중한 사람들이 되돌아온다면 참 좋겠다.

나민애 문학평론가

나민애의 시가 깃든 삶 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

손효림의 베스트셀러 레시피

구독 41

-

청계천 옆 사진관

구독 101

-

e글e글

구독 99

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[나민애의 시가 깃든 삶]그리운 것들은 모두 먼데서](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/04/14/83853976.1.jpg)

댓글 0