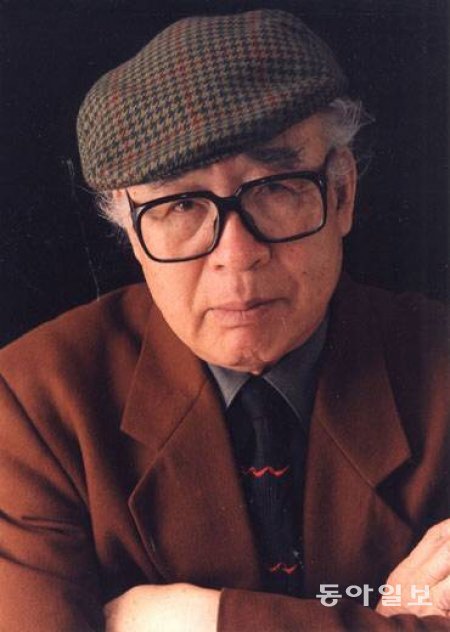

세계와 인간을 조망하는 낭만주의 시인으로 평가받아온 고인은 8000여 편의 시를 남긴 다작의 시인으로 통한다. 시인은 격월간지 ‘한국문인’(2003년 89월호)에 실은 가상유언장에서 자신이 세상을 떠난 뒤 시비(詩碑)에 새겨 달라며 시 한편을 남겼다.

‘네가 떠난/ 빈 자리// 하이얀 태양이/ 말이 없고// 구름 길/ 겨울 파도 소리’ (‘빈 자리’)

강원 속초 출신인 시인은 소작농의 둘째 아들로 태어나 함경북도 성진에서 성장기를 보냈다. 1939년 ‘문장’에 시 추천을 의뢰했다 떨어지자 그해 가을 문학 공부를 하기 위해 일본 유학길에 나섰다.

부두 노동을 하며 번 돈으로 일본 다이도(大東) 학원을 다니던 중 시인은 1943년 ‘아시아문학발표회’ 참석차 도쿄를 방문한 춘원 이광수를 만나게 된다. 시인은 춘원에게 “우리 말이 없고 우리 글이 없는데 어떻게 글을 쓸 수 있겠습니까”라고 물었고 “슬픈 일이지만 남의 말과 남의 글자라도 빌려서 문학을 해야 한다. 이럴수록 희망을 가지고 우리 문학을 지켜가야 한다. 이것이 우리가 조국을 사랑하는 길이다”라는 답을 얻었다. 훗날 시인은 이 일을 회상하며 “큰 위로와 격려가 됐다”고 이야기한 바 있다.

4년간의 일본생활을 정리하고 성진으로 돌아 온 시인은 노동운동에 뛰어들기도 했고, 625 전쟁으로 월남한 뒤에는 강릉농업학교 동성고교 등에서 국어교사로 일했다. 1948년 월간 ‘새사람’에 시를 발표하며 작품활동을 시작했다. 1951년 강릉에서 ‘청포도’ 동인을 결성했고 이듬해 청록파 시인 박목월(1915~1978)의 추천을 받아 ‘문예’로 등단했다. 그는 1953년 ‘문예’와 ‘현대문학’을 통해 등단해 ‘현장’ ‘오월나무’(1969) ‘나비와 분수’(1971) ‘오후의 한강’(1973) ‘호수와 시인’(2003)을 비롯해 ‘추억은 눈을 감지 않는다’(2013)까지 모두 39권의 시집을 발표했다. 시인은 마흔 번째 시집을 엮어내는 게 소원이라며 말년까지 작품활동을 했다고 제자와 유족이 전했다. 또 ‘행복과 불행 사이’ 등 산문집 15권도 펴냈다.

‘동해안 시인’으로 불린 고인은 오랫동안 해변시인학교 교장으로 활동했다. 재작년에는 시인의 업적을 기리는 황금찬문학상이 제정됐고 그의 이름을 딴 문학관 건립도 추진 중이다. 제자와 후배 문인들이 그를 노벨문학상 후보로 추대하기 위한 위원회를 꾸리기도 했다.

젊은 시절 박목월, 박두진, 피천득 등 동료 문인과 함께 시와 문학을 이야기하고, 모든 동료를 떠나보낸 뒤에도 홀로 시집을 향한 열정을 불태웠다. 후배 문인들에게 존경 받는 선배로 지난해 백수연 행사에서 제자 등에게 2018편의 필사집을 헌정 받기도 했다. 지난 2015년 황금찬 문학상이 창설됐다.

시인은 숭의여대 추계예대 강사, 크리스천문학가협회 회장 등을 지냈으며 월탄문학상 대한민국문학상, 문화보관훈장, 한국기독교문학상, 대한민국문화예술상 등을 수상했다.

유족으로 도정 도원 애경 씨 등 2남 1녀가 있다. 빈소는 서울성모병원 장례식장 301호에 마련됐다. 발인은 11일. 장지는 경기도 안성 초동교회묘지. 02-2258-5940.

전승훈 기자 raphy@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![노안-난청, 잘 관리하면 늦출 수 있다[건강수명 UP!]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130484349.12.thumb.jpg)

![“제 패스 받아서 골이 터지면 이강인 부럽지 않아요”[양종구의 100세 시대 건강법]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480612.1.thumb.jpg)

댓글 0