그들은 “한국의 검열 사태가 남 일 같지 않다”고 했다. 우경화와 전체주의가 부활하고 있는 일본 사회에서 이미 ‘자숙’ ‘자기 규제’라 일컫는 보이지 않는 검열이 이뤄지고 있다는 얘기였다. 그때 나는 그들과 우리가 ‘검열의 역사’를 가해자와 피해자의 관계로 공유하고 있다는 사실을 떠올렸다. 일제강점기에 우리는 모든 영역에서 일본의 검열을 받아야 했다.

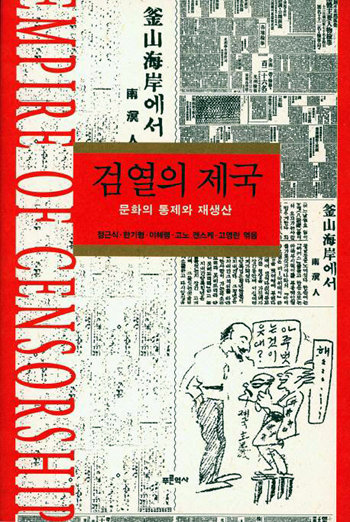

이 책은 한국과 일본 학자들이 함께 만들었다. 특히 20세기 초반 일본 제국주의의 검열이 식민지 조선에서 어떻게 작동했었는지 면밀히 들여다본다.

일제 패망 후에는 미 군정이 일본과 한국에서 검열 업무를 이어받았다. 6·25전쟁 때는 문인단체가 좌익 부역자를 가려내는 검열기구 역할을 맡았다. 문인들은 검열자와 피검열자로 나뉜 형국에 휘말려 마음에 상처를 입었다. 평론가 조연현이 시인 노천명을 구타한 사건은 그런 와중에 벌어졌다.

도쿄에서 토크 이벤트가 열렸을 때 나는 문화예술계 블랙리스트가 그렇게 방대하고 조직적으로 운용되고 있으리란 상상을 미처 하지 못했다. 그 실체가 세상에 모습을 드러낸 건 불과 반년 전이다. 그리고 그에 대한 진상 규명 움직임은 요즘 제자리걸음이다. 그 일에 연루됐던 사람 중 자신이 알거나 행한 바를 솔직하게 털어놓은 이는 아직 많지 않다.

나는 부끄럽게도 그 활동에 제대로 참여하지 못하고 있다. 한때 웃으며 담소를 나눴던 예술행정 담당자들이 ‘검은 가위질’을 거들었으리라 상상하는 일은 끔찍하다. 동료나 선배 연극인들이 그에 협력했을지 모른다고 의심하는 건, 더욱 괴로운 일이다.

성기웅 극작가·연출가

책과 함께 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이승재의 무비홀릭

구독

-

특파원 칼럼

구독

-

이철희 칼럼

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[책과 함께/박용완]삶-가족-다양한 세상사에 대한 깊은 사색과 통찰](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/05/01/84151508.1.jpg)

댓글 0