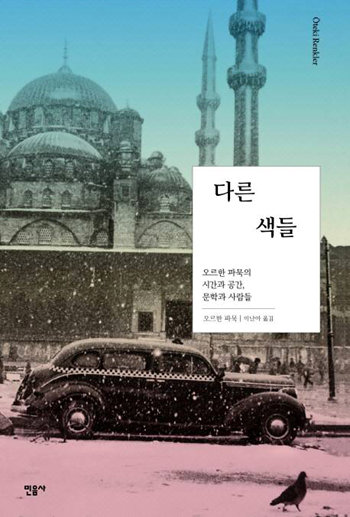

1952년 터키 이스탄불에서 태어난 저자는 건축을 공부하던 23세에 소설가가 되기로 결심했다. 그로부터 7년 후인 1982년 첫 소설 ‘제브데트 씨와 아들들’이 출간됐다. 이후 ‘검은 책’(1990년) ‘눈’(2002년) 등을 냈고 2006년 노벨 문학상을 수상했다.

작가는 “가장 커다란 행복은 매일 반 페이지씩 만족스러운 글을 쓰는 것이다. 글을 쓰기 위해 시작하는 상상 속에서 모든 것이 매력적으로 변한다”고 했다. 지루한 삶에서 벗어나기 위해 상상을 하며, 제대로 상상하기 위해 익히 알고 있는 이 세계로 돌아오길 반복한다는 것이다. 우리가 매일 단 한 줄이라도, 업무용 문서가 아닌 ‘나의 글’을 쓰려는 모습과 크게 다르지 않다.

책의 이야기는 작가 자신으로부터 가족으로, 동네에서 국경 너머로 뻗어나갔다가 ‘나’로 회귀하기를 반복한다. 흥미로운 건 작가의 섬세한 묘사를 충실히 따라가도록 몰입하게 하면서도 끊임없이 독자 스스로를 놓치지 않게 하는 힘이다. 강력한 동감을 불러일으키는 근원은 작가의 진솔함이다. 그는 ‘독서’에 대해 이렇게 썼다. “가방에 책을 넣고 다니는 것은, 불행한 시기에 당신을 행복하게 해 줄 다른 세계를 넣고 다니는 것이다.”

박용완 국립극장 홍보팀장·전 월간 객석 편집장

책과 함께 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

양종구의 100세 시대 건강법

구독

-

교양의 재발견

구독

-

허진석의 톡톡 스타트업

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[책과 함께/이영준]철학에 관한 관습적 상상을 깨뜨리다](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/05/08/84247980.1.jpg)

댓글 0