오귀스트 르누아르(1841∼1919)는 눈부신 세상을 섬세하고 풍성한 미술로 구현해 낸 화가입니다. 구김살 전혀 없는 미술에 비난도 있었습니다. ‘우리 삶이 고달픈데 미술까지 비참할 필요가 있을까.’ 하지만 화가는 오히려 되물었어요.

활기와 환희 넘치는 주제는 생활고에 시달렸던 젊은 시절부터 질병으로 고통받았던 말년까지 이어졌어요. 인상주의 미술가로 이름을 알릴 때도 동료 화가들과 예술적 견해가 달라졌을 때도 변함없었지요. 화가는 과도한 진지함을 내려놓고 무한한 즐거움으로 작업했습니다. 그림으로 종교적 감동이나 정치적 입장을 전하려 하지 않았거든요. 대신 관객들이 그림 속 여인들에게 매력을 느끼고, 풍경 안에서 자유롭게 노닐고 싶어 하길 원했어요.

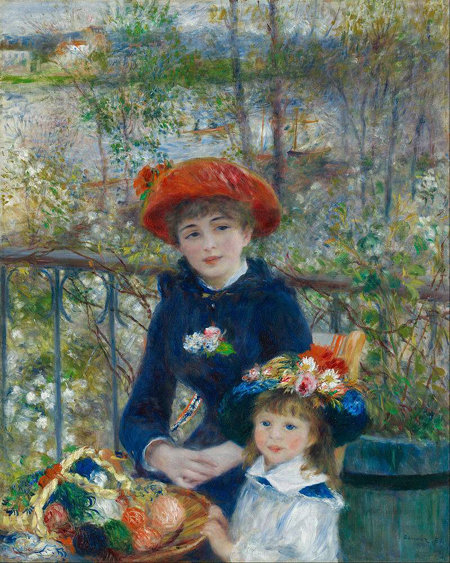

화가 예술은 삶의 여유와 흥취에서 비롯된 일관된 표정이 있습니다. ‘두 자매’에도 특유의 첫인상은 반복됩니다. 그림의 무대는 푸르네즈 식당 테라스였습니다. 센 강에 위치한 이곳을 화가도 즐겨 찾았다지요. 제목과 달리 그림 속 두 명 꼬마 숙녀들은 실제 가족이 아니었습니다. 나이 차가 큰 모델들이었어요. 이런 사실을 잘 알고 있어서였을까요. 그림의 첫 소장자였던 아트 딜러, 뒤랑 뤼엘은 제목을 ‘테라스에서’로 바꿨지요.

학년이 바뀐 세 아이가 인연이 되어 새로운 관계들이 생겨나고 있습니다. 대부분 아이들과 같은 반 엄마들이지요. 강의실에 들어가며 꺼둔 휴대전화를 켜니 문자가 한가득 도착해 있습니다. ‘좋은 봄날 되세요.’ 응답 문자를 계절 인사로 마무리하며 화가의 널리 알려진 봄날 그림도 함께 보냈지요. 뒤늦게 문자를 확인한 미안함을 전하고 싶었거든요. 그런데 잠시 후, 뜻밖의 문자들이 속속 도착했습니다. 그림에 관한 자기 나름의 감상과 추억을 곁들인 감수성 충만한 문자들이었어요. 누군가의 엄마로 살아가고 있는 지금, 우리들 가슴속에 그때 그 소녀가 여전히 건재한 듯해 미소 지었습니다.

공주형 한신대 교수·미술평론가

공주형의 생각하는 미술관 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

밑줄 긋기

구독

-

어린이 책

구독

-

청계천 옆 사진관

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[공주형의 생각하는 미술관]새로운 세계로 질주하는 파란 말](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/05/09/84267125.2.jpg)

댓글 0