2017년 5월 16일 화요일 흐림. 번역의 실제. #248 Air ‘Alone in Kyoto’(2004년)

H를 만나면 때로 오렌지 앞의 어린 쥐가 된다.

20년 만에 연락이 닿아 다시 만난 대학 동기인 그와 요즘 가끔 영어로 대화한다. 영어 공부를 해보자고 시작하지만 보통 수다로 이어진다. 비슷한 업계에 있다 보니 할 얘기도 많다.

H의 영어는 본토 사람이나 다름없다. 술 한잔 들어가면 더욱이 봐주는 것 없다. 하고 싶은 얘기를 미국 친구에게처럼 털어놓다 보니 내 입장에선 드문드문 못 알아듣고 너털웃음만 짓는 경우도 생긴다.

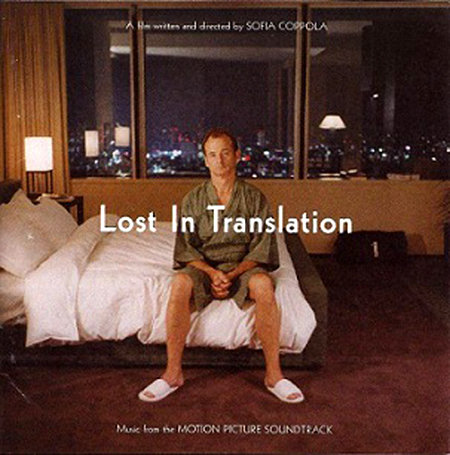

영화 ‘사랑도 통역이 되나요(사진)’(원제 ‘Lost in Translation’)가 떠올랐다. 위스키 광고 촬영을 위해 일본 도쿄를 찾은 중년배우 밥(빌 머리 분), 사진작가인 남편을 따라 밥과 같은 호텔에 묵게 된 샬럿(스칼릿 조핸슨 분)은 이해하기 힘든 언어와 환경 속에서 점점 지쳐가다가는 서로의 눈 속에서 새로운 안식처를 발견한다. H는 “지독한 오리엔탈리즘으로 점철된 과대평가된 영화”라고 했지만 난 그 영화가 나쁘지 않았다. 아일랜드 록 밴드 ‘마이 블러디 밸런타인’의 리더 케빈 실즈가 만든 몽환적인 배경음악이 과장된 이방인 설정에 녹아드는 풍경이 좋았다.

곧 우리의 대화 주제는 각국의 번역하기 힘든 단어로 옮겨갔다. 일본의 ‘혼네(本心)’와 남미의 ‘saudade(사우다지)’, 또 뭐가 있었더라…. 그렇지. 한국의 한(恨). ‘한은 보통 영어로 뭐라고 번역 되냐?’ 통역, 번역 일을 곧잘 하는 H의 대답은 뜻밖이었다. “한? 이탤릭체로 ‘han’.”

‘사랑도 통역이 되나요’에 대한 기억은 샬럿이 일본 사원을 돌아보는 장면에 쓰인 프랑스 전자음악 듀오 에어의 곡 ‘Alone in Kyoto’로 옮아간다. 2013년 11월, 난 진짜 혼자서 비 내리는 교토의 밤을 방황했었다. 젖은 몸을 편의점 컵라면으로 달래다 오한과 외로움에 몸서리쳤다. 대학 동기 Y에게 대한해협 건너로 메시지를 보냈다.

임희윤 기자 imi@donga.com

임희윤 기자의 싱글노트 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

영감 한 스푼

구독

-

경제 Inside Out

구독

-

이주현의 경매 길라잡이

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[임희윤 기자의 싱글노트]크리스 코넬, 그렇게 가는게 어딨어?](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/05/24/84531097.1.jpg)

댓글 0