‘프랑스 단추’ 특별전

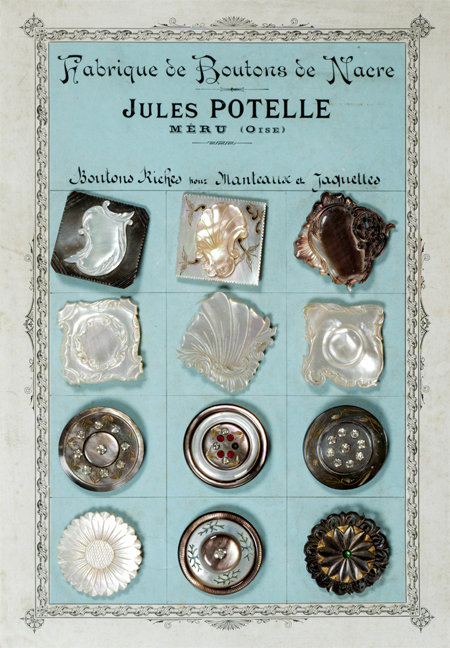

12일 다녀온 국립중앙박물관의 ‘프랑스 근현대 복식, 단추로 풀다’ 특별전은 전시 대상과 기법이란 측면에서 참신한 시도가 돋보였다. 전시를 보기 전 품었던 “단추는 옷의 부속품에 불과하다”는 편견은 여지없이 깨졌다. 각양각색의 단추를 통해 프랑스 근현대사를 조망하겠다는 박물관의 기획 취지는 충분히 전달됐다.

박물관은 프랑스 장식예술박물관과 손잡고 18∼20세기 프랑스 단추와 옷, 그림, 책, 사진 등 약 1800건을 선보이고 있다. 지난해 한-프랑스 수교 130주년 기념 전시로 준비됐지만, 프랑스 측과의 견해차로 우여곡절 끝에 올해 열리게 됐다.

이 중 18세기 말∼19세기 초에 강철로 만든 단추는 자개나 보석류로 만든 화려한 단추들 못지않게 아름다웠다. 단추 안팎을 정교한 방울모양으로 장식한 게 신라 금관의 누금(鏤金·미세한 금 알갱이를 하나씩 붙이는 장식 기술)을 연상시켰다. 만약 육안으로만 관찰했다면 놓쳤을 디테일이다.

프랑스 혁명을 기점으로 한 18세기 후반 유럽 자유주의 사상은 단추에도 깃들었다. 무릎을 꿇은 노예 그림과 함께 ‘나는 사람이 아니고 형제가 아닙니까?’라는 문구가 적힌 18세기 후반 단추가 눈길을 끈다. 이 문구는 1785년 창설된 ‘노예무역 철폐를 위한 협회’가 즐겨 사용했다. 프랑스 혁명 당시 격언을 새겨 놓은 단추도 있다.

김상운 기자 sukim@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![“1초 스캔으로 잔반 줄이고 건강 지키는 마법”[허진석의 톡톡 스타트업]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130486662.1.thumb.jpg)

댓글 0