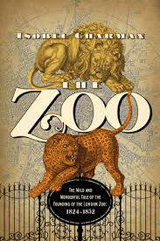

英작가 이조벨 차먼의 ‘동물원’

“동물원은 필요할까요? 없애야 할까요?”

요즘 초등학생들은 이런 토론을 한다. 인터넷에 초등학교 토론 배틀 논제로 올라와 있는 ‘동물원 배틀’ 주제다. 사람과 동물의 공존을 배우는 학습의 공간으로서 필요하다는 의견과 동물을 상품화하는 것에 불과하다는 식의 주장이 맞선다. 동물원 하면 어린이날부터 떠올리는 단순한 어른의 상상력을 부끄럽게 만든다.

근대 동물원의 역사를 되짚어보면 ‘동물원 토론 배틀’이 충분히 가치가 있다는 걸 알 수 있다. 근대 동물원의 개념은 1826년 영국 런던에서 등장했다. 대항해 시대가 끝나고 산업혁명을 이룬 유럽 제국들이 지구 건너편의 대륙들을 탐하던 때였다.

당시 런던은 찰스 디킨스의 소설 ‘올리버 트위스트’에서 묘사된 것처럼 스모그가 자욱하고 아동 노동이 횡행하던 야만과 탐욕의 시대였다. 진귀한 동물들은 서커스 쇼에 끌려가 돈벌이에 이용됐다.

신이 만든 세계를 철석같이 믿는 창조론의 틀을 벗어나지 못했던 영국 지식인들은 신의 피조물인 자연과 동물에 대한 인간의 무지를 깨우쳐야 한다는 신념에서 1828년 런던에 동물원을 만들었다.

사람을 위해 만들어진 근대 동물원은 동물에겐 지옥이었다. 야생의 정글을 뛰어놀던 동물들이 좁은 우리에 갇혀 런던의 불결한 환경과 추위, 몰지각한 사람들의 괴롭힘에 시달렸다. 런던의 악명 높은 스모그에 장시간 노출된 원숭이는 폐병에 걸려 죽었다. 늙은 사자는 여성 관람객의 양산에 눈이 찔렸고, 좁은 동물원에 갇힌 캥거루는 벽을 박고 삶을 마감했다. 영국 방송 프로듀서이자 작가인 이조벨 차먼은 지난해 내놓은 ‘동물원(THE ZOO)’에서 약 200년 전 런던 동물원의 설립 초기 모습을 생생하게 그려냈다.

하지만 동물을 가둬둬야 한다는 동물원의 본질은 바뀌지 않았다. 동물원에 갇힌 동물의 90%가 동물원 출생이다 보니 출산력이 야생 동물보다 크게 떨어진다. 동물원 동물이 야생보다 장수하다 보니 동물원은 사람 사는 사회처럼 ‘저출산 고령화’에 직면했다. 게다가 중국 등에서 동물원 수요가 급증해 동물 몸값까지 치솟았다. 2030년경 동물원이 사라질 수 있다는 전망이 나온다.

살기 팍팍한데 동물원의 역사라니, 한가한 얘기처럼 들릴 수 있겠으나 여름휴가 때 아니면 이런 책을 언제 집을 수 있을까. 초등학생 자녀들과 동물원 토론 배틀이라도 붙으면 할 말은 있어야 하지 않을까. 뉴욕타임스가 7월 북 리뷰에 굳이 이 책을 소개한 건 이런 의도가 아닐까 혼자 상상해봤다.

뉴욕=박용 특파원 parky@donga.com

글로벌 북 카페 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

김영민의 본다는 것은

구독

-

광화문에서

구독

-

청계천 옆 사진관

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[글로벌 북카페]中 금기시한 류샤오보 언급 눈길](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/07/24/85490043.1.jpg)

댓글 0