‘그 살벌했던 날, 포성이 지척에서 들리는 최전방 도시, 시민으로부터 버림받은 도시, 버림받은 사람만이 지키던 헐벗은 도시를 그 남자는 풍선에 띄우듯이 가볍고 어질어질하게 들어올렸다. 황홀한 현기증이었다. 이 도시 골목골목에 고인 어둠, 포장마차의 연탄가스, 도처에 지천으로 널린 지지궁상들이 그 갈피에 그렇게 아름다운 비밀을 숨기고 있는 줄은 미처 몰랐었다. 그 남자의 입김만 닿으면 꼭꼭 숨어 있던 비밀이 꽃처럼 피어났다.’

-박완서 소설 ‘그 남자네 집’ 중에서

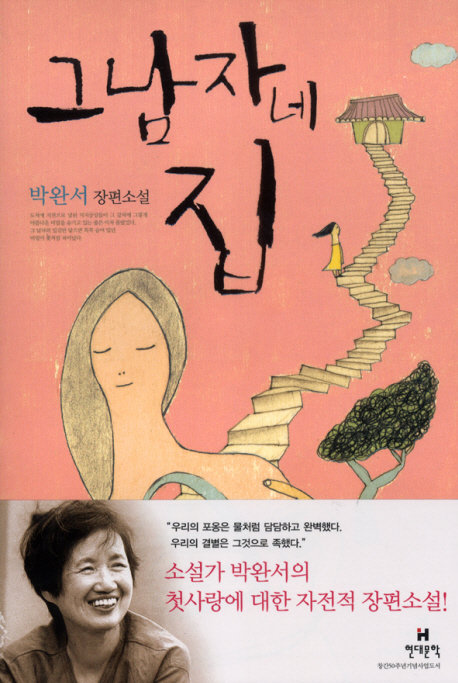

‘최전방 도시’의 묘사만 아니었다면 이 문장들은 첫사랑의 순전한 황홀함만으로 가득 찼을 것이다. 실제로 박완서 씨의 장편 ‘그 남자네 집’은 첫사랑에 대한 자전적인 소설이다. 작가 자신이 이 소설에 대해 “힘들고 지난했던 시절을 견디게 해준, 문학에 대한 헌사”라고 의미를 부여하기도 했다.

작가는 시간이 지난 뒤 두 사람을 다시 만나게 함으로써 아름다운 청년과 처녀로 남았으면 좋았을 기억을 헤집어놓는다. 그 일은 치욕스러운 것이지만, 작가는 이 수치감과 모멸감 또한 고스란히 드러내 놓는다. 치욕을 견디는 것이 인생이기 때문일 것이다.

김지영 기자 kimjy@donga.com

소소한 도서관 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

광화문에서

구독

-

선넘는 콘텐츠

구독

-

오늘의 운세

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[소소한 도서관] 지나간 폭염의 허전함처럼 지독한 사랑도…‘그 여름의 끝’](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/08/17/85869124.3.jpg)

![[전문가 칼럼]정신건강 관리, 치료에 대한 사회적 인식 개선부터](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130833751.1.thumb.jpg)

댓글 0