‘그 여름 나무 백일홍은 무사하였습니다. 한 차례 폭풍에도 그 다음 폭풍에도 쓰러지지 않아 쏟아지는 우박처럼 붉은 꽃을 매달았습니다.

그 여름 나는 폭풍의 한가운데 있었습니다. 그 여름 나의 절망은 장난처럼 붉은 꽃들을 매달았지만 여러 차례 폭풍에도 쓰러지지 않았습니다.

넘어지면 매달리고 타올라 불을 뿜는 나무 백일홍 억센 꽃들이 두어 평 좁은 마당을 피로 덮었을 때, 장난처럼 나의 절망은 끝났습니다.’

숨 막히는 더위로 잠 못 이루는 밤이 언제까지 계속될까 싶었는데, 어느새 아침바람이 선선하다. 여름이 막바지에 접어드는가 보다.

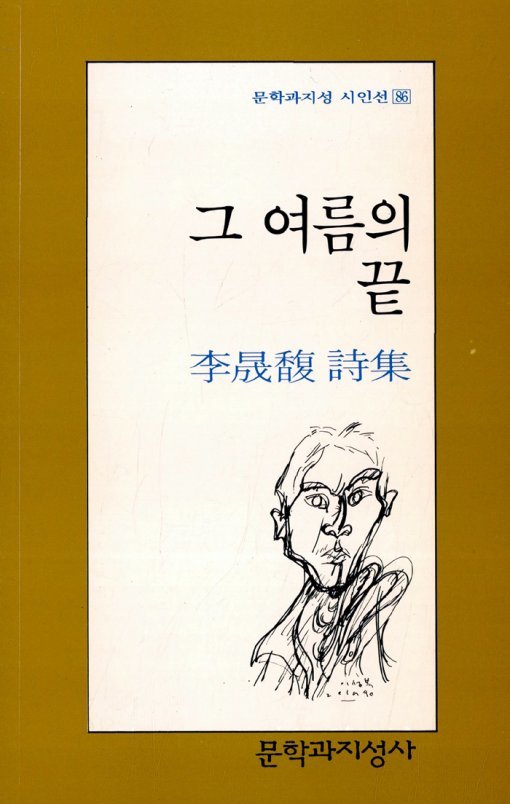

이성복 시인의 ‘그 여름의 끝’은, 그 제목으로 인해 이 즈음에 종종 인용된다. 그러나 계절의 변화만 담겨 있는 게 아니다. 이 짧은 시편이 강렬하게 전하는 것은 ‘사랑’이다.

‘그 여름 나무 백일홍은 무사하였습니다…’로 시작되는 첫 연은 흔한 한여름의 풍경처럼 보인다. 여름엔 백일홍이 흐드러지고 폭풍이 몰아친다. 그런데 그 폭풍의 한가운데에 시적 화자인 ‘나’가 있다. ‘나’는 폭풍에도 쓰러지지 않으며 붉은 꽃들을 피워내는 작업을 하는데 그것이 장난스럽다. 나를 둘러싼 것들이 통째로 나를 뒤흔들려 하지만 정작 나는 견고하다.

그런 나를 무너뜨리는 것은 ‘넘어지면 매달리고 타올라 불을 뿜는’ 백일홍 꽃들이다. 이 지독한 비유가 가리키는 것은 나를 휘감는 사랑의 불길이다. 이 사랑이 얼마나 거센 것인지, ‘두어 평 좁은 마당을 피로 덮을’ 정도다. 사랑이 무섭게 타올랐다가 꺼진 자리의 핏빛 상처에 대한 적나라한 비유이기도 하다. 지독한 폭염이 갑작스럽게 떠난 뒤 닥친 선선함에 허전함마저 느껴지는 것처럼, 지독한 사랑이 갑작스럽게 떠난 뒤 닥친 절망에 차마 믿을 수 없어 장난처럼 느껴진다. 제목 ‘그 여름의 끝’ 중 ‘여름’이라는 단어가 ‘사랑’으로 치환될 수 있는 이유이기도 하다.

소소한 도서관 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

고양이 눈

구독

-

이호 기자의 마켓ON

구독

-

정미경의 이런영어 저런미국

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[소소한 도서관]빛의 흐름에 따른 한 가족의 이야기…‘빛의 걸음걸이’](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2017/08/20/85900767.3.jpg)

댓글 0