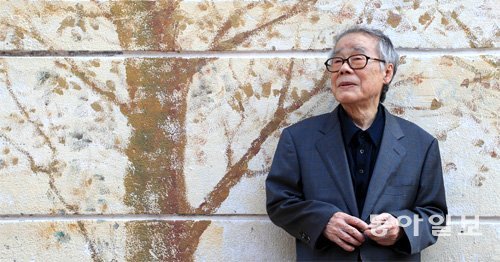

노년 그린 단편집 ‘국화밑에서’ 출간… 등단 64주년 원로소설가 최일남

하루에 장례식장을 두 군데 간다. 잠이 오지 않는 새벽 2시에는 프리미어리그, 메이저리그 경기를 보며 나지막이 탄성을 지르고 무릎을 친다. 컴퓨터를 능란하게 다루는 초등학교 2학년 손자의 손놀림에 탄복하며 인터넷 검색 요령을 배운다.

“여러 세상을 겪다 보니 그것만으로도 글을 쓸 수 있겠다는 생각이 들었어요. 소설은 상상력의 산물이지만 이 책에는 내 경험을 많이 녹였어요.”

“살다 보니 여기까지 왔네요. ‘현역 최고령 소설가’라고들 하는데 알려지지 않았을 뿐 더 나이 많은 소설가가 있을 거예요. 고마운 말이긴 하지만 나이로 사람을 규정짓지 말았으면 좋겠어요.”

2015년 ‘최일남 소설어 사전’(조율)이 나왔을 정도로 우리말을 맛깔나게 구사하는 솜씨는 여전하다. ‘호도깝스럽다’(조급하고 경망스럽다), ‘헤실바실’(흐지부지되는 모양) 등 자주 접하지 못하는 단어가 살아서 펄떡인다.

“단어 하나를 찾으려고 반나절 넘게 고민한 적도 많아요. 안방, 화장실, 거실 등 집안 곳곳에 종이와 펜을 두고 문장이나 단어가 떠오를 때마다 메모해요.”

“나이가 든다는 건 그 순간이 아니면 연장되지 않는 게 많아진다는 의미이기도 해요. 읽고 쓰는 기력이 떨어지는 게 느껴지지만 계속해야죠.”

진지하게 말을 이어가던 그는 젊은 시절 이야기가 나오자 목소리가 한 단계 높아졌다.

“내 첫 작품이 ‘쑥 이야기’(1953년)라고 하지만 등단 전, 한 금융조합에서 주최한 저축 장려 글짓기 대회에서 1등을 한 적이 있어요. 본명을 사용하기 쑥스러워 ‘최인수’라고 썼는데 당시 심사위원이었던 김동리 선생이 나중에 ‘최인수가 최일남 맞지?’라며 귀신같이 아셔서 깜짝 놀랐어요.”(웃음)

그는 구상 중인 소설이 있지만 완성할 수 있을지 모르겠다며 말을 아꼈다.

인촌상, 이상문학상 등 굵직한 상을 휩쓴 문단의 거목은 스스로를 낮추고 또 낮췄다. 자그마한 체구의 그가 누구보다도 커 보였다.

손효림 기자 aryssong@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0