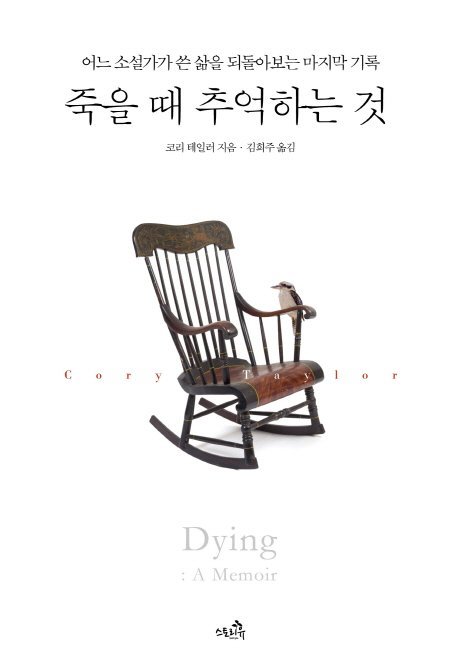

죽을 때 추억하는 것 / 코리 테일러 지음·김희주 옮김 / 192쪽·1만2000원·스토리유

세상을 떠나기 전 남아 있는 시간을 알고 있다면, 육체가 스러져 가는 모습을 하루하루 확인해야 한다면 어떻게 살게 될까. 호주 소설가인 저자는 암으로 투병하며 보낸 과정을 찬찬히 기록해 나갔다. 죽음을 향해 한발씩 다가가는 이가 겪는 의식의 흐름을 솔직하게 담았다.

50세 생일을 앞둔 2005년 암 선고(흑색종 4기)를 받은 저자는 수술을 받고 정기적으로 검사를 받으며 일상을 이어갔다. 10대인 두 아들이 슬퍼하지 않도록 보호하고 싶어 남편과 가까운 이들 외에는 투병 사실을 알리지 않았다. 하지만 2014년 말 뇌졸중으로 쓰러지자 더 이상 감출 수 없게 됐다.

마지막을 준비하며 저자가 떠올린 건 가까운 이들의 죽음이었다. 치매에 걸린 어머니가 요양원에서 간호사에게 쭈글쭈글한 엉덩이를 내맡긴 채 세면대를 간신히 붙들고 있는 모습과 눈빛은 학대로 고통 받는 동물을 연상시켰다. 저자는 인간으로서 존엄성을 지키며 눈을 감고 싶다는 생각에 중국의 한 사이트에서 안락사 약을 산다. 이를 사용하지는 않았지만 고통을 끝내줄 수 있는 수단이 가까이 있다는 것만으로도 마음이 안정됐다고 털어놓는다.

삶은 때로 아이러니하다. 시한부 환자의 일생을 전기로 써 책을 증정하는 자원봉사자 수잔과의 만남이 그랬다. 아들을 잃고도 꿋꿋이 견딘 수잔과 마음을 나누던 때, 수잔이 뇌졸중으로 쓰러져 의식을 잃은 것. 저자를 위로해주던 수잔은 먼저 세상을 떠났다.

교통사고로 두 다리를 잃을 뻔한 일도 있다. 그로부터 3년 뒤 오른쪽 무릎 뒤에서 흑색종이 발견됐다. 만약 두 다리를 잃었다면 이렇게 죽어가고 있지 않을 것이라고 저자는 생각한다. 그는 “인간은 죽음으로부터 불과 1㎜ 떨어져 있다. 단지 알지 못할 뿐이다”고 말한다. 화장실에 다녀오는 몇 걸음이 하루의 가장 고된 일과가 돼버리고 자신이 속한 세계가 침실과 거실로 줄어들면서 아기가 되어간다. 그가 소망한 건 세상을 향해 거침없이 나아가던 때의 몸을 다시 느껴보는 것이었다.

2016년 저자는 61세로 눈을 감았다. 그의 고백은 누구나 맞이하는 마지막 순간을 미리 경험하고 지금을 돌아보게 한다. 그리고 깨닫게 된다. 달리고 뛰고 자전거를 타고, 허겁지겁 출근 버스에 오르는 평범한 순간순간이 모두 빛나는 생의 한 조각임을. 원제는 ‘Dying: A Memoir by Cory Taylor’.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0