안락사 화두 던져 화제… 日드라마 ‘오싱’ 작가 93세 하시다 스가코 씨 인터뷰

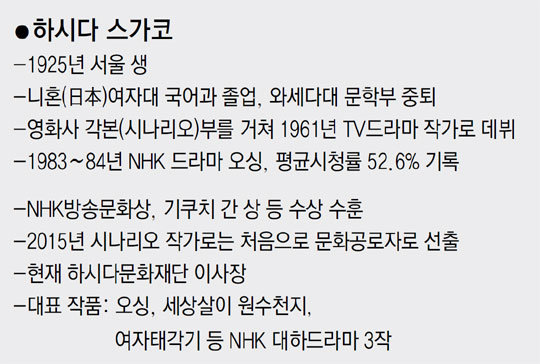

초고령사회 일본에서 죽음을 맞이하는 방법이 화제다. 화두를 던진 사람은 93세의 작가 하시다 스가코(橋田壽賀子) 씨. 1980년대 드라마 ‘오싱’ 등으로 일본 안방극장의 전성기를 풍미했고 지금도 드라마를 집필 중인 현역이다.

이런 그가 월간지 분게이슌주(文藝春秋) 2016년 12월호에 ‘나는 안락사로 가고 싶다’는 제목의 도발적인 글을 기고했다. 안락사가 가능한 스위스의 사례 등을 들며 일본에서도 안락사가 허용됐으면 좋겠다고 밝힌 것.

반응은 뜨거웠다. 1년간 독자 투고가 가장 많은 기사에 주어지는 ‘분게이슌주 독자상’을 받을 정도였다. 지난해 8월 펴낸 저서 ‘안락사로 죽게 해주세요’는 6개월 만에 5쇄를 찍었고 최근 한국어판(‘나답게 살다 나답게 죽고 싶다’)도 나왔다.

○ “누구나 존엄을 지키며 죽을 권리가 있다”

―한국도 일본도 죽음을 논하는 것은 금기시하는 경향이 있습니다. 굳이 ‘안락사’를 제기한 이유가 있나요.

“제 얘기를 했을 뿐입니다. 88세 무렵부터 갑자기 쇠약을 느끼게 됐습니다. 체중이 줄고 다리도 아프고 쉽게 피곤하고…. 89세부터 슈카쓰(終活·인생 마무리를 위해 주변을 정돈해두는 일)를 시작해 2년간 주변을 정리했지요. 그런데 정작 어떻게 죽게 될까를 생각하면 불안했습니다. 알아보니 스위스에 안락사를 도와주는 단체가 있더군요. 저는 남편을 30년 전에 떠나보냈고, 자식도 친척도 없습니다. 언젠가 누워서만 지내게 되거나 인지증(치매)으로 자신이 누군지도 모르게 된다면 주변에 폐를 끼칠 수밖에 없습니다. 그게 싫습니다. 그렇다고 자살할 용기도 없고요.”

그는 시즈오카(靜岡)현 아타미(熱海)에서 1989년 세상을 뜬 남편과 함께 살던 낡은 집에서 혼자 살고 있다. 그의 슈카쓰 얘기는 ‘드라마 오싱 작가 91세 하시다 씨의 슈카쓰 체험’이란 기사로 동아일보에 소개된 바 있다(2016년 10월 22일자 A6면).

―반응들은 어떻습니까.

독자들의 반응에 놀란 잡지사는 저명인사들을 대상으로 실명 앙케트를 했다. 지난해 3월호에 게재된 조사 결과는 응답자 60명 중 ‘안락사 찬성‘이 33명, ‘존엄사에 한해 찬성’이 20명, ‘안락사 존엄사 모두 반대’가 4명이었다. 여기서 안락사란 회복할 가망이 없는 환자가 약물 등을 복용해 죽음을 선택하는 ‘적극적 안락사’, 존엄사는 환자의 의사에 따라 연명치료를 하지 않거나 중단하는 ‘소극적 안락사’를 말한다.

가장 많은 ‘안락사 찬성’ 이유는 “인간에게는 자신의 죽음을 선택할 권리가 있다”는 것이다. 둘째로는 “주변에 피해를 끼치고 싶지 않다”였다. 반면 ‘존엄사만 찬성’한 20명은 “연명을 원치 않는 것과 스스로 죽음을 원하는 것의 차이는 크다”고 했다. 안락사도 존엄사도 반대한 4명은 “죽음이란 모든 생물에게 자연의 섭리이니 인위적으로 바꿔서는 안 된다”는 의견이었다.

○ “심장 멈춰도 구급차도 부르지 말라고 부탁”

일본에서는 아직 존엄사도 법제화되지 않았다. 하지만 현장에서는 ‘종말기 의료 가이드라인’ 형태로 환자와 가족이 원한다면 연명치료를 중단하는 실질적인 존엄사가 확산되고 있다. 세계에서 안락사가 허용된 곳은 스위스, 네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크와 미국의 뉴멕시코, 캘리포니아, 워싱턴 등 6개 주다. 이 중 외국인의 안락사까지 지원하는 곳은 스위스뿐이다.

―스위스의 안락사 지원단체 ‘디그니타스’를 찾아가고 싶다고 하셨는데요.

―그래서 스위스로 갈 생각인지요.

“집안일 봐주는 분에게는 내가 스위스로 가면 (안락사 비용인) 70만 엔(약 707만 원)을 들고 따라와 달라고 부탁해놨습니다. 유골은 들고 돌아와줘야 하니까요. 하지만 (그분은) 웃기만 할 뿐, 가줄 것 같지 않습니다. 결국 요즘 관심은 사람의 몸과 마음을 모두 봐주는 재택의를 만나 집에서 가급적 고통 없이 죽는 쪽으로 옮겨가고 있습니다. 스스로 음식을 먹을 수 없게 되면 갈아서 먹이거나 튜브로 영양을 공급하는 것은 절대 하지 말아 달라고 말해뒀습니다. 심장이 멈추면 구급차도 부르지 말라고 했고요. 요즘 일본에도 불필요한 연명조치를 하지 않고 자택에서 평온하게 죽음 맞는 것을 도와주는 의사들이 있다고 합니다. 다만 제가 사는 아타미 근처에선 찾지 못했어요. 그런 의사 선생을 만나길 기대합니다.”

―그럼 안락사는 포기한 겁니까.

“고민 중입니다. 저는 한 개인일 뿐이고 사회운동가는 아닙니다. 다만 모범적인 복지국가들이 사회적 진통을 겪으며 굳이 안락사를 도입한 이유를 생각해봐야 합니다. ‘삶의 질’에 대한 고민이죠. 일본도 이렇게 고령사회가 됐으니 여러 문제가 생길 수밖에 없습니다.”

○ 고령사회, ‘불쌍한 노인’ 늘어날 수밖에 없다

―고령사회의 의료적, 사회적 부담은 점점 더 심각할 듯합니다.

“오랜 간병에 지친 노인이 배우자를 살해하고 자살하거나, 간병을 위해 직장까지 그만둔 아들이 끝없는 간병에 지쳐 결국 부모를 살해하는 등 가슴 아픈 사연들이 끊이질 않습니다. 일본은 앞으로 노인이 더욱 늘어날 텐데, 국가는 부채가 많은 데다 일손도 부족해서 이런 노인들을 모두 편안하게 돌보기 어렵습니다. 노인이 노인을 간병하고, 인지증 환자가 인지증 환자를 간병해야 하는 게 현실이죠. 불쌍한 노인이 더 많아질 거예요.”

―이 주제와 관련해 다른 계획이 있는지요.

“죽고 싶지만 못 죽는 사람 얘기를 드라마로 쓸 수도 있을 것 같습니다. ‘이 정도인데도 안락사는 안 되나요’라고 묻는 드라마…. 올해 방영될 ‘세상살이’에서 임종을 돕는 재택의사 이야기를 제대로 써볼까 합니다.”

―말씀을 듣다 보면 죽음을 생각하는 것은 결국 삶을 고민하는 것이란 생각이 듭니다.

“죽음과 마주하는 것은 인생을 어떻게 살아갈지 생각하는 것입니다. 주어진 삶을 열심히, 꽉꽉 채워 살아가면 죽음도 긍정적으로 맞이하게 됩니다. 저는 지금도 의사가 권하는 대로 매일 200g의 고기를 먹고 주 3회 스포츠센터에 다닙니다. 이런저런 약도 몇십 알씩 챙겨 먹습니다. 사는 동안 최선을 다하기 위해서죠. 다만 사는 게 괴로워진다면, 특히 남에게 피해를 끼치게 된다면 그 전에 죽는 방법, 그 시기 정도는 스스로 선택하고 싶다는 겁니다.”

결국 그는 ‘안락사’란 화두를 통해 자신의 고민을 드러냄으로써 일본 사회가 직면한 난제를 일깨우고 싶었던 건지도 모른다. 93세가 돼서도 현명함과 위엄을 갖춘 노작가를 보면서, 늙는다는 게 부정적인 일만은 아니라는 생각이 들었다.

도쿄=서영아 특파원 sya@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0