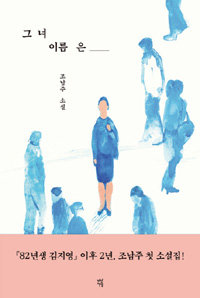

‘82년생 김지영’의 조남주 작가, 새 소설집 ‘그녀 이름은’ 출간

육아 때문에 ‘경단녀’가 된 10년 차 시사교양 방송작가. 간판 프로의 메인작가가 되기까지 열심히 달려왔는데 아이가 태어나자 모든 게 달라졌다. 출퇴근이 필요한 기획을 하는 건 불가능했다. 상실감에 난생처음 소설을 쓰기 시작했다. 페미니즘 열풍의 중심에 선 ‘82년생 김지영’을 쓴 조남주 소설가(40) 이야기다.

서울 중구의 한 카페에서 29일 조 작가를 만났다. ‘스타작가’가 됐지만 그는 초등학교 3학년 딸을 돌보느라 바쁜 평범한 엄마이기도 하다. 아이가 등교 후 오후 1시 반에 집에 돌아오기 전까지가 짬을 낼 수 있는 유일한 시간이다. 강연, 출연, 인터뷰 요청이 쇄도했지만 도저히 소화할 수 없어 고사해 왔다. 그는 새 소설집 ‘그녀 이름은’(다산책방)을 출간한 덕에 모처럼 외출했다며 웃었다.

―올해 초부터 ‘미투 운동’이 뜨거웠다. ‘82년생…’의 판매 순위도 다시 뛰었다. ‘페미니즘의 아이콘’으로서 이를 어떻게 지켜봤나.

‘82년생 김지영’과 ‘현남 오빠에게’ 등 그는 여성이 처한 부조리한 현실을 짚어낸, 메시지가 분명한 작품을 주로 발표했다. 첫 소설집 ‘그녀 이름은’ 역시 직장 내 성폭력을 고발하고 결혼과 이혼 때문에 갈등하거나 파업 현장에서 싸우는 등 나이, 직업이 다른 동시대 여성 28명의 문제를 직접적으로 다룬다.

―페미니즘에 천착하게 된 계기가 있나.

“현재 여성들의 삶이 기록으로 남았으면 좋겠다는 생각을 가지고 있었다. 이들이 얼마나 열심히 살았고, 어떤 한계에 부딪혔으며 어떻게 투쟁해 쟁취해 냈는지 말이다. ‘82년생…’이 한 인물의 일대기를 종(縱)으로 기록한 거라면, 이번에는 횡(橫)으로 보여주려는 시도를 했다.”

“아무래도 또래인 1970년대 후반∼1980년대 초반에 태어난 이들이다. 기회 자체가 없었던 이전과는 달리 남자들과 똑같이 공부하고 졸업했지만 사회에 진출하며 유리천장에 부딪힌 세대다. 나 역시 아이를 낳으며 경력이 단절되기 전까지는 출산과 육아가 일하는 여성에게 어떤 영향을 끼치는지 제대로 몰랐다. 직업적 정체성을 잃었다는 걸 자각하는 순간, 생각보다 큰 좌절감이 밀려왔다. 돌이켜보면 그때 제정신으로 살았던가 싶다.”

―여성 문제가 남녀 대결로 번지고 있다. 여성혐오와 일상 속 차별은 여전한데 가장 먼저 달라져야 하는 건 무엇이라고 생각하는가.

“독자 행사에 함께 참여했던 노회찬 의원이 ‘법과 제도가 의식을 견인하는 게 맞다’고 한 적이 있다. 제도가 현실을 반영하는 데 그치지 말고 지향점을 보여주며 먼저 바뀌어야 한다는 설명이었다. 동의한다. 제도와 법적인 장치가 구체적으로 마련되는 게 먼저다.”

그는 책을 읽은 후 동의하든 하지 않든 자기 의견을 말해주는 독자들이 참 고마웠다고 한다. 그는 “내 책이 독서로 끝나는 게 아니라 자기 경험을 나누고 그 목소리가 세상에 나오게 만드는 역할을 할 수 있다면 좋겠다”고 했다.

“일단 차는 그대로다(웃음). 같은 아파트 단지 내에서 평수를 ‘아주 조금’ 넓혀서 이사 갔다. 평범한 맞벌이 가정이 된 셈이다. 소설은 유명해도 나를 알아보는 분들은 별로 없다. 이웃과 학부모들도 그냥 ‘글 쓰는 사람인가 보다’ 하고 무심히 넘긴다.”

―앞으로 작가 인생에서도 ‘82년생…’은 떨어지지 않는 수식어가 될 것 같다.

그는 가상의 공간을 배경으로 불법체류자 문제를 다룬 새 장편소설을 올해 하반기에 낸다. 여성에서 출발해 주변인들로 문제의식을 확장시킨 셈이다. 그는 “내가 쓰는 게 소설이 맞나, 문학적인 것이 맞나 하는 의문과 염려가 있었는데 독자들의 응원을 받으며 계속 써도 되겠다는 큰 자신감을 얻었다. 성실히, 꾸준히 쓰는 작가가 되고 싶다”고 말했다.

박선희 기자 teller@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[사설]與 당원게시판 논란, 韓 대표의 ‘그답지 않은’ 처신](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480134.1.thumb.jpg)

댓글 0