박동욱 교수의 ‘너보다 예쁜 꽃은…’, 문인 72명이 딸에게 쓴 한시 소개

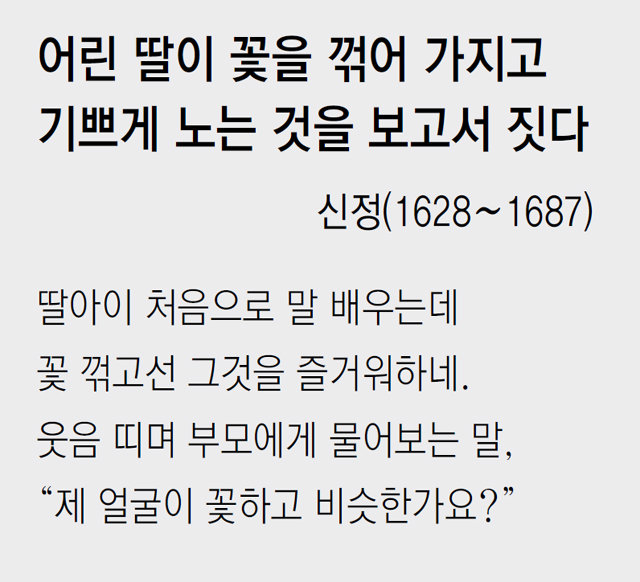

“딸아이 처음으로 말 배우는데, 꽃 꺾고선 그것을 즐거워하네. 웃음 띠며 부모에게 물어보는 말, 제 얼굴이 꽃하고 비슷한가요?”

조선 중기 예조·이조·공조판서 등을 역임했던 신정(申晸·1628∼1687). 밖에서는 바르고 엄격한 정사로 칭송받은 그였지만, 집에 돌아오면 영락없는 ‘딸바보’로 변했다. 정치뿐 아니라 시에도 능했던 신정은 딸을 위한 시를 여러 편 남겼다.

실학자 박제가(朴齊家·1750∼1805)는 잦은 밤샘 근무로 집에 돌아오지 못하는 날이 허다했다. 격무에 시달리던 그의 피로를 날려준 ‘자양강장제’는 다름 아닌 딸들의 재롱이었다.

조선은 흔히 엄격한 유교 사상으로 강력한 남아선호사상이 지배적인 사회였다고 오해하기 쉽다. 하지만 당대 아버지들이 딸에게 남긴 글을 보면 이 같은 통념과는 사뭇 다른 모습을 엿볼 수 있다. 최근 박동욱 한양대 교수가 낸 ‘너보다 예쁜 꽃은 없단다’(태학사)는 조선 사대부 72명이 딸에게 쓴 한시(漢詩)를 현대어로 풀어 소개했다.

박 교수는 “조선시대에 ‘딸을 낳으면 미역국도 먹지 않았다’는 말처럼, 정말로 그 시대엔 딸에 대한 사랑을 가벼이 여겼는지 의문을 풀고 싶었다”며 “실제 남긴 글을 보면 딸을 향한 애틋한 사랑은 지금과 전혀 다르지 않았다”고 밝혔다.

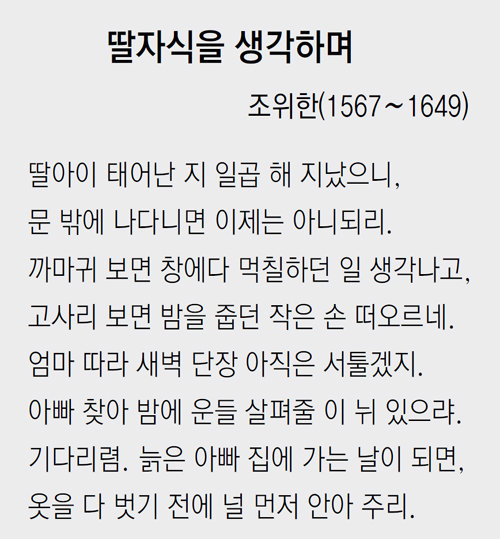

조선 문인들이 딸을 향해 드러낸 가장 큰 감정은 뭘까. 역시 시대가 그런지라, 안타까움과 그리움에 사무친 내용이 많았다. 딸이 결혼을 하면 친정을 방문하는 근친(覲親)이 아니고선 만날 기회 자체가 극도로 제한되던 시절. 문인 김우급(金友伋·1574∼1643)은 시 ‘딸아이가 친정 오는 것을 기다리며’에서 동구 밖을 바라보는 아버지의 간절함이 생생하다.

박 교수는 “당대 사회는 여자로서 살아가는 것 자체가 고난의 길인지라 아버지들의 애석함은 더할 나위 없이 컸다는 걸 읽을 수 있다”고 밝혔다.

유원모 기자 onemore@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0