“젊은 엄마답지 않게 아이들을 잘 혼내네.”

일주일에 두 번 우리 집에 대청소를 하러 오시기 시작한 청소도우미 이모님이 말씀하셨다. 아이돌보미 선생님께 떼를 쓰는 둘째를 혼내는 내 모습을 보시고 나서다. 얼마 전 우리 집에 놀러온 지인도 화장실에서 엉덩이를 닦지 않겠다고 버티는 막내를 훈계하는 내 모습을 보더니 그랬다. “네가 직장 다니며 다자녀를 키울 수 있는 이유가 있구나.”

그래, 부인하지 않겠다. 나는 ‘엄한 엄마’다. 엄마가 되기 전까진 나도 내가 엄한 엄마가 될 줄 몰랐다. 하지만 엄마가 되고 보니 나는 상냥하고 다정하기보다는 엄한 엄마였다.

서로 다른 가정 분위기의 영향일까. 시어머니께서는 전업주부셨고 기본적으로 정이 많으시다. 시댁 가족, 친지들은 굉장히 돈독하고 아이들을 예뻐하신다. 반면 우리 집은 엄마도 일을 하셨고 구성원 각자도 개인주의적 성향이 강하다. 딸만 둘인 데도 불구하고 딱히 여성적이거나 가정적인 분위기도 아니었다. 장녀인 나는 어릴 때부터 ‘준’장남 취급을 받으며 강하게 컸다.

그래서 이런 날 잘 아는 사람들일수록 내가 다자녀 엄마가 된 사실에 놀라곤 한다. 딱히 아이를 좋아하지도 않았고 엄마에 대한 로망도 없었던 반면 내 자신의 학업·취업·성공과 같은 것에 욕심이 많았기 때문이다. 내가 넷째를 가졌다고 하자 친정엄마조차 “너는 하다하다 자식 욕심까지 부리느냐”고 하셨을 정도다.

물론 단순히 자식을 많이 갖고 싶어서 다자녀 엄마가 된 건 아니다. 엄마는 모르셨겠지만 형제들이 북적거리는 집은 늘 내게 부러움의 대상이었다. 하나 뿐인 여동생과 터울이 컸고 어릴 때 동생이 시골 외할머니 집에 내려가 있었기에 거의 외동이나 다름없이 컸던 탓인 듯하다. 어릴 때만 해도 자녀가 셋인 집이 더러 있었는데 형제들끼리 놀러 다니거나 이런저런 작당을 하는 이야기를 들으면 그렇게 부러울 수 없었다. 나중에 아이를 낳으면 꼭 두 명 이상, 가급적 터울 없게 낳겠다고 다짐했었다. 어쩌다 보니 터울 없는 4명이 돼버렸지만.

물론 나라고 노력하지 않았던 건 아니다. 책과 TV에서 배운 방식을 써보긴 했다. 하지만 아무래도 무섭게 호통을 치면 아이들이 재깍 말을 듣기 때문에 나도 모르게 슬슬 그 편함에 안주했던 것 같다. 언젠가 오래간만에 TV에서 고전명화 ‘사운드 오브 뮤직’을 틀어주는데 영화 속 남자주인공 본 트랩 대령의 모습이 마치 나 같다는 생각이 들었다. 호루라기만 안 불었다 뿐이지, 나도 아이들 목욕할 때나 양치할 때 마치 군대처럼 “1번!(첫째) 2번! 3번!” 번호를 불러 씻기고, 식사할 때 ‘눈빛 레이저’를 쏘아가며 앉은 자리에서 밥을 먹도록 하기 때문이다.

반면 여자주인공 마리아는 신랑을 연상케 했다. 내가 일하는 주말이면 독박육아를 하는 신랑은 아이들을 데리고 이것저것 신기한 놀이를 많이 한다. 나라면 귀찮아서 어디 키즈카페나 전시관 데려가고 말 거 같은데, 신랑은 어디서 본 재미있는 놀이나 장난감을 준비해 와서는 말 그대로 아이들과 ‘같이 어울려’ 놀아준다. 그러다 보니 아이들도 아빠를 더 좋아하고 따른다. 첫째는 사고 싶은 것이나 먹고 싶은 것이 생기면 딸임에도 엄마보다 아빠를 찾아가 몰래 귓속말을 한다.

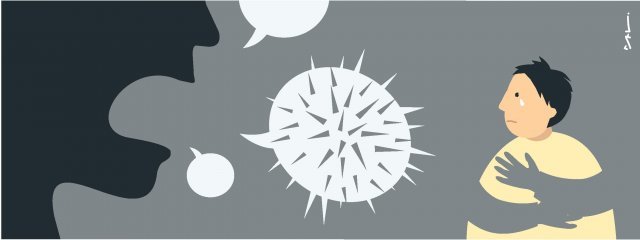

나도 기왕이면 인기 있는 엄마이고 싶다. “엄마는 왜 이렇게 우리한테 화를 내?”하고 아이들이 물을 때면 나 역시 내가 왜 이러나 싶어 울적해진다. 최근 육아서나 육아전문가들도 대부분 과거와 같은 권위적이고 엄한 부모는 옳지 않다고 이야기한다. 나는 어쩌다 옳지 못한 엄마가 된 걸까.

그런데 또 한편으론 아이들이 아빠 말은 안 듣고 엄마의 훈계엔 바로 반응하는 것을 보면서 ‘아빠는 다 받아주니 나라도 엄해야 하나?’하는 생각이 들기도 한다. 생각해보면 육아서나 육아전문가들은 보통 부모와 아이, 1:1의 관계에 대해 이야기하지 않나. 그들이 오전 8시 출근, 오후 8시 퇴근해 자투리 시간에 집안일도 하며 아이 서넛을 돌봐야 하는 워킹맘도 염두에 뒀을까?

이미지 기자 image@donga.com

이미지의 포에버 육아 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

따만사

구독

-

브랜더쿠

구독

-

조영준의 게임인더스트리

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[포(four)에버육아]행복하자, 아프지말고, 다치지말고](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/07/29/91254747.3.jpg)

댓글 0