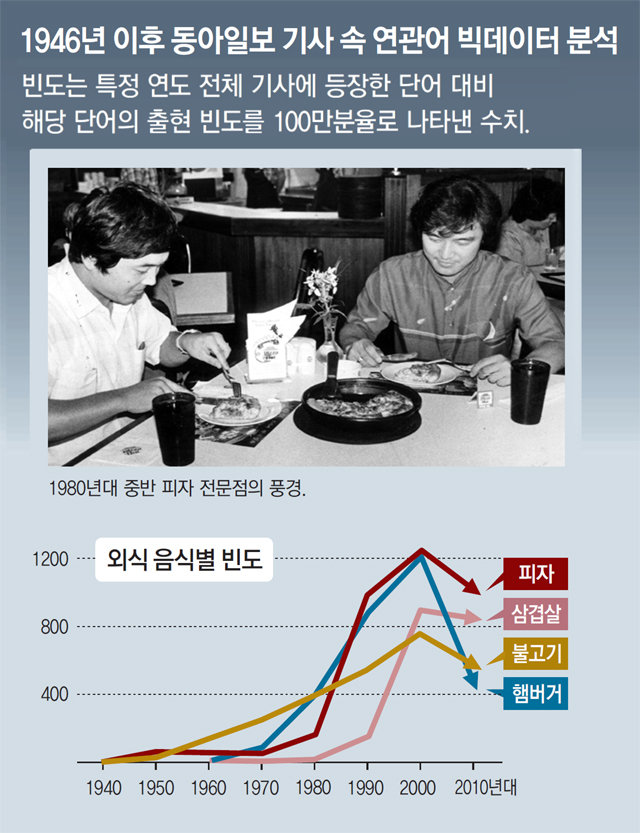

[동아일보 빅데이터로 본 대한민국 70년]광복이후 기사 속 사회-문화 키워드

‘불고기’, ‘햄버거-피자’에 역전당해

동아일보와 고려대 민족문화연구원 디지털인문학센터가 공동으로 8·15광복 이후 본보에 실린 기사 빅데이터를 분석한 결과 대한민국 70년 동안 우리 사회·문화의 변화상이 고스란히 나타났다. 이 센터가 개발한 ‘동아일보 코퍼스(말뭉치)’ 분석 시스템은 1946∼2014년 발간된 동아일보 기사 260만 건(약 4억100만 어절) 전체를 분석할 수 있다.

○ 문화재에서 소비재 된 명품

‘명품(名品) 브랜드’, ‘명품 가방’…. 신문지상에서 명품이란 단어가 등장한 건 1970, 80년대다. 당시까지만 해도 지금처럼 고급 럭셔리 제품이 아니라 박물관, 전시회, 청자 등 문화재와 관련된 단어들과 함께 쓰였다.

최종택 고려대 문화유산융합학부 교수는 “1980년대는 발굴조사가 전국적으로 펼쳐지면서 각종 국보·보물급 문화재가 출토돼 문화재에 대한 관심이 높아지던 시기”라고 말했다.

명품이 백화점, 시계, 패션 등의 단어와 함께 쓰이기 시작한 건 1990년대 이후다. 2000년대에는 브랜드, 매장, 제품 등 ‘고급 소비재’를 지칭하는 말로 자리를 잡았다. 짝퉁 명품 밀수 단속 기사가 자주 등장하는가 하면 “샤넬 디오르 루이뷔통 프라다 페라가모 등 국내에서 ‘명품’으로 불리는 유명 해외 브랜드를 영어로 표현하면 럭셔리 혹은 프레스티지다”(2000년 1월 21일)처럼 명품의 정의를 소개하는 기사도 나왔다.

○ 혹한에서 폭염으로

○ ‘공매’→‘학과’→‘게임’ 인기 이동

‘인기’와 함께 쓰인 단어는 시대에 따라 어떻게 변했을까. 예나 지금이나 ‘배우’ ‘가수’ ‘영화’ 등 대중문화의 주인공들이 상위를 차지했다. 하지만 1950년대에는 ‘비료 공매(公賣)에 최고 인기’(1958년 4월 30일) 기사처럼 ‘공매’도 한 문장에서 ‘인기’와 함께 자주 사용됐다.

1980년대 인기와 가장 관련된 단어는 ‘학과’였다. 1981년 대입 전형 방식이 본고사에서 학력고사로 바뀌며 선시험 후지원 방식이 도입됐기 때문이다. “지난 1월 대학 지원에서 치열한 눈치작전이 벌어졌고 끝내는 ‘일류대 인기학과 미달’이라는 기현상이 빚어지고 말았다”(1981년 5월 25일)는 보도는 당시 현실을 생생하게 보여준다. 설동훈 전북대 사회학과 교수는 “산업화가 진전되며 취업이 비교적 유리한 상경계열, 공학계열 학과를 선호하던 현상도 반영된 것으로 보인다”고 말했다.

1990년대 이후부턴 정보기술(IT)의 발달과 함께 급격히 성장한 ‘게임’이 인기와 자주 쌍을 이뤘다.

1950년대부터 2010년대까지 ‘지옥’은 내내 ‘입시’와 함께했다. 1960년대 ‘입시 지옥’은 대학 입시보다는 중학 입시 관련 단어와 함께 쓰인 경우가 많았다. 1970년대에는 대중교통 관련 ‘승차’가 지옥과 높은 빈도로 자주 쓰였다.

1980년대까지 ‘팀장’이라는 단어의 사용 빈도는 ‘0’에 가까웠다. 2000년대 급증한 ‘팀장’은 2010년대에는 ‘과장’을 추월했고, ‘부장’과의 간격도 좁혔다. 과장과 팀장이 2000년대 각각 어떤 업무 관련 단어와 함께 자주 언급됐는지 살펴보면 정책, 행정, 지원 등은 ‘과장’이 주로 맡았다. 전략, 투자, 마케팅, 홍보, 분석 등은 ‘팀장’이 맡았다.

스포츠에서 ‘씨름’은 1980년대 평균적으로 ‘골프’보다 기사에서 더 자주 언급됐지만 1988년을 기점으로 역전된다. 1995년 무렵부터 급증한 골프의 사용 빈도는 1998년 이후 박세리가 미국여자프로골프(LPGA)에서 잇달아 우승하며 정점을 찍었다.

유원모 onemore@donga.com·조종엽 기자

▼ 외환위기땐 ‘소주’, 2002 월드컵땐 ‘맥주’ ▼

대형 스포츠 이벤트가 있을 때 소비량이 는다는 속설처럼 올림픽, 월드컵 때 맥주는 신문에 가장 많이 언급됐다. 2002년이 최고치다. ‘서민의 술’ 소주는 외환위기를 겪던 1990년대 후반 언급이 급격하게 늘었다. 동아일보는 “국제통화기금(IMF) 체제 이후 소비 부문에서 가장 두드러진 현상은 단연 저가 품목의 선호 경향이다. 주류시장도 맥주 위스키 시장 우위에서 소주의 약진 형태로 변모하고 있다”(1999년 1월 25일)고 보도했다.

사실 맥주는 1950년대 이후 신문에 가장 많이 언급된 주류다. ‘가짜 맥주’를 만들던 일당이 경찰에 붙잡히거나 1970년대 ‘한독맥주’의 주식 위조사건 등 사회 문제와 관련됐기 때문이기도 하다. 막걸리는 1980∼2000년대에 별 두각을 나타내지 못하다가 2010년 ‘막걸리 붐’을 타고 다른 주류를 압도하면서 반짝 최고치를 찍은 후 다음 해부터 다시 빈도가 줄어들었다.

유행은 돌고 도는 듯하다. ‘미니스커트’의 빈도는 가수 윤복희가 미니스커트를 입고 나타나 신드롬을 일으킨 1967, 1968년이 최고치였다. 이후 1992, 1997, 2003, 2007, 2012년 등 약 5년 주기로 언급이 많아지는 현상이 반복됐다. ‘나팔바지’도 1993년 언급이 늘어난 뒤 비슷한 주기로 등락을 되풀이했다.

신규진 기자 newjin@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0