움베르토 에코 유작 소설 ‘제0호’

1992년 이탈리아 신생지 배경… 저널리즘의 타락과 폐해 꼬집어

“아무리 청렴하고 공정하다고 해도 백 퍼센트로 그런 사람은 없어요. …그것도 아니라면, 이런 표현을 써도 될지 모르지만, 그가 매일같이 하는 일을 수상해 보이게 만드는 겁니다. 팔라티노, 당신의 상상력을 발휘하세요. 무슨 말인지 알겠지요?”

청렴하고 공정한 이탈리아의 한 수사 판사(한국의 검사에 해당)가 지역 요양원 운영 실태 수사에 나섰다. 그러자 곧 창간을 앞둔 신문 ‘도마니’의 주필 시메이는 팔라티노 기자에게 신상 취재를 지시한다. 결국 해당 판사는 ‘에메랄드 양말을 신었다’는 말도 안 되는 이유로 흠집이 난다. 세계적인 기호학자이자 역사학자인 움베르토 에코(1932∼2016)는 이런 저널리즘의 폐해를 “마키나 델 판고(진흙 칠 기계 장치)”라고 부른다.

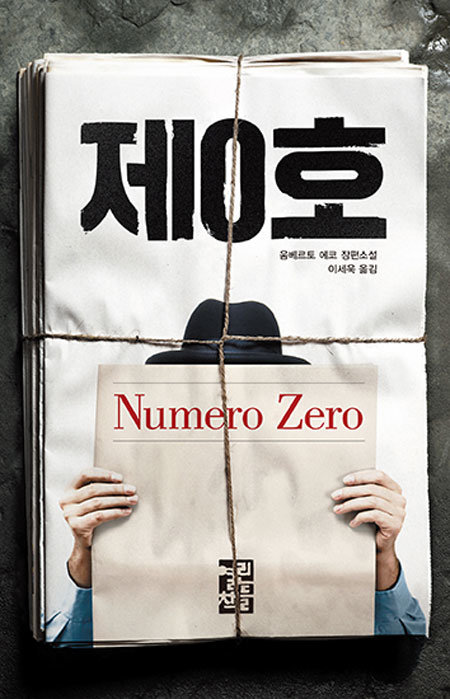

‘장미의 이름’ ‘푸코의 진자’ 등으로 국내에도 많은 팬을 보유한 에코의 마지막 소설 ‘제0호’(열린책들·1만3800원·사진)가 드디어 국내에 출간됐다. 세상을 떠나기 한 해 전인 2015년에 발표한 작품으로 1992년 이탈리아의 언론 생태계를 파헤쳤다. ‘도마니’의 주필과 기자들은 진실을 제쳐두고 ‘특종을 창조하는 데’ 열을 올린다. 대중이 자극적 기사에 몰리는 것을 이용해 발행 일자를 바꾸는 등 조작도 서슴지 않는다. 이를 통해 권력층을 포함한 사회 전반에 영향력을 행사하려 든다.

실제로 1992년 이탈리아는 대규모 정계 비리 스캔들이 터지며 1000여 명에 이르는 정치인과 공무원, 기업인이 구속됐다. 당시 실비오 베를루스코니는 막대한 자금력과 자신이 소유한 미디어를 이용해 권력을 잡고 끝내 총리까지 된다. 이를 TV 등을 통해 흥미롭게 지켜봤다는 에코는 2015년 프랑스 르몽드와의 인터뷰에서 진짜 저널리즘이 나아갈 방향을 제시하기도 했다.

“저널리즘의 품격을 고집한 신문들은 뉴스를 심화하고 견해가 들어갈 자리를 마련해야 합니다. …대중의 취향을 따라가기보다 그 취향을 가다듬고 단단하게 벼리는 것을 포기하지 말아야 할 것입니다.”

다양한 분야에서 깊이 있는 통찰을 선보였던 에코는 마지막 유작에서도 능력을 유감없이 발휘했다. 기존 전작들보다 훨씬 쉬우면서도 예리하게 파고드는 힘은 여전하다. 특히 그는 이탈리아 방송협회의 문화프로그램 제작에 종사한 경험이 있어 언론의 생리에 무척이나 밝았다고 한다. 머나먼 유럽을 배경으로 한 소설이지만 남의 일처럼 여겨지지 않는 것은 같은 반도 땅이기 때문일까. 더 이상 그의 작품을 만날 수 없다는 게 아쉽기만 하다.

조윤경 기자 yunique@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[김순덕의 도발]‘이재명 리스크’ 민주당은 몰랐단 말인가](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130439561.1.thumb.jpg)

댓글 0