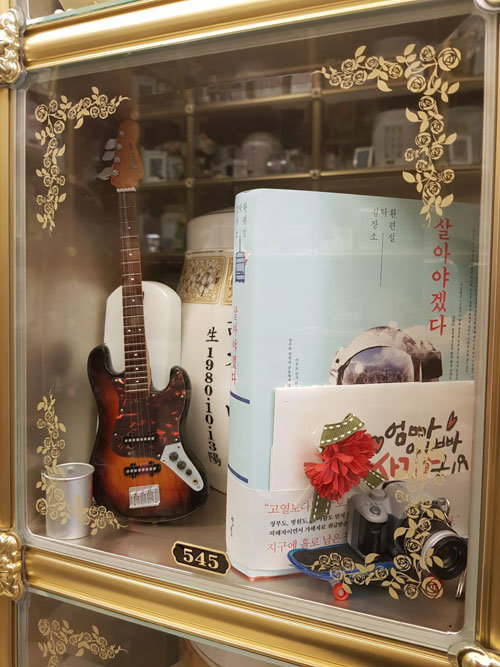

◇살아야겠다/김탁환 지음/640쪽·1만7500원·북스피어

2015년 5월은 한국에 잔인한 달이었다. 시적 표현을 하자는 게 아니다. 메르스(MERS·중동호흡기증후군). ‘세월호’가 국민의 마음을 짓이겨 놓은 지 1년여. 생소한 전염병 하나가 또다시 세상을 찢어발겼다. 38명의 애꿎은 목숨까지 앗아가며. ‘살아야겠다’는 이젠 상당수가 돌아보길 멈춘, 바로 그 시절을 퍼 담았다.

허투루 쉽게 가자면, 이 책은 설명하기 참 편하다. 메르스를 다룬 소설이라 하면 누구나 단박에 알아들을 터. 하지만 그건 이 작품을 가장 ‘후지게’ 묘사하는 방식이다. 작가가 세월호를 다뤘던 2016년 작 ‘거짓말이다’와 마찬가지로, ‘살아야겠다’는 사건 자체를 파고들려는 소설이 아니다. 사람. 책을 읽는 독자와 똑같은 그 현장에 있던 인간을 바라본다.

왔던 길이 달랐던 것처럼 가는 길도 갈라졌다. 젊은 첫꽃송이는 비교적 빨리 회복했지만, 일가친척들이 메르스에 걸린다. 본인 역시 폐소공포증 등에 시달리고. 동화도 목숨은 건졌지만 폐 기능이 현저히 떨어졌다. 게다가 생계를 유지해야 하는데, ‘메르스 환자’라는 낙인 탓에 어디서도 그를 받아주지 않는다. 석주는 더욱 힘겨웠다. 어렵사리 극복했던 암이 재발하며 고통스러운 투병생활을 이어간다. 엄청난 역경에도 극진한 부인 남영아와 굳세게 버텨가지만, 적절한 대처는커녕 갈피도 못 잡는 당국 탓에 결국 불씨는 꺼져간다.

‘살아야겠다’는 도저히 무게를 잴 수 없는 소설이다. 아픔과 울분이 한없이 묵직하다가도, 너무도 허망하고 덧없어 한줌도 손에 쥐기 어렵다. 우리가 ‘안다’고 생각했던 것들은 그 무엇도 아니었다. 무능한 정부를 질타하고 떠나간 이웃을 애도하면서도, 그들의 삶을 찬찬히 들여다볼 생각은 못했던 부끄러움이 손끝을 타고 찌릿하다.

하나 덧붙이자면, ‘살아야겠다’는 문체가 메마르다. 실은 그간 작가의 이런 건조한 스타일을 좋아하진 않았다. 하지만 이 ‘소설 아닌 소설’에는 이게 맞는 방식이리라. 다소 과한 전지적 작가 시점인 몇몇 대목이 걸리긴 했지만, 거리의 균형을 잘 잡았기에 울림의 폭도 충분히 퍼져나갈 테니. 다시 한번, 고통 받았던 모든 분들께 고개를 숙인다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0