박찬승 교수 신간 ‘1919’ 통해 주장

100년 전 3·1운동 당시 전국 곳곳에는 수만 장의 독립선언서가 뿌려졌다. 지금까지 알려진 독립선언서의 종류는 2가지. 제작된 인쇄소의 이름을 따 ‘보성사판’과 ‘신문관판’이다.

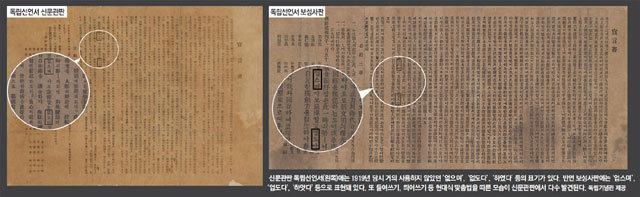

○ 보성사판 ‘선조(鮮朝)’ vs 신문관판 ‘조선(朝鮮)’

신문관판 독립선언서는 2009년 인쇄업에 오래 종사해 오던 한 개인 소장자가 독립기념관에 기증하면서 존재가 알려지게 됐다. 최근 천도교 중앙도서관 자료실에서 1점이 추가로 발견되면서 신문관판은 현재까지 2점이 존재한다고 알려져 있다.

1919년 2월 27일 독립선언서 원고를 작성한 최남선은 자신이 운영하던 출판사인 신문관에서 선언서 내용과 민족대표 31인의 명단 등이 적힌 활판을 짰다. 이후 천도교에서 운영한 인쇄소였던 보성사 이종일 사장에게 활판을 가져가 인쇄해 달라고 부탁한다. 보성사는 인쇄에 돌입하려 했지만 활판의 크기가 맞지 않아 다시 조판을 해야만 했다. 이 같은 상황에서 시간이 워낙 촉박하다 보니 ‘조선’을 ‘선조’라고 잘못 기입했다.

문제는 또 있었다. 27일 오후에 민족대표 측에서 기존 31인의 명단에서 2명을 빼고, 4명을 추가해 달라고 주문한 것. 결국 보성사는 민족대표 명단이 들어간 부분의 활자를 다시 만들어 27일 오후 9시부터 독립선언서 인쇄를 시작할 수 있었다.

박 교수는 “민족대표 33인의 명단이 27일 늦은 오후에야 겨우 확정됐는데 이미 활판이 보성사로 전달된 상태에서 신문관판에 민족대표 33인의 명단이 정확히 적혀 있다는 것은 정황상 있을 수 없는 일”이라고 밝혔다.

신문관판의 글씨를 자세히 보면 ‘없으며’ ‘함에’ ‘오직’ 등 현대식 맞춤법을 따른 표기와 띄어쓰기를 하고 있다. 반면 보성사판은 ‘업스며’ ‘하매’ ‘오즉’ 등 당대 맞춤법을 따르고 띄어쓰기 없이 표기를 했다. 신문관판이 진품이라고 보는 쪽에서는 최남선이 주시경의 영향을 받아 현대식 맞춤법을 사용한 것이라고 주장한다. 그러나 박 교수는 “독립선언서를 작성하기 불과 한 달 전인 1919년 1월 1일 최남선이 매일신보에 쓴 글을 보면 ‘업슴’ 등 보성사판의 표현과 같았다”며 “활자와 맞춤법의 차이 등 여러 정황을 고려해 봤을 때 신문관판은 광복 이후에 제작된 것으로 보인다”고 말했다.

신문관판을 소장 중인 독립기념관 측은 “학계의 지적이 합리적인 부분도 있지만 진품으로 볼 여지도 있기 때문에 계속해서 검증 작업을 진행할 계획”이라고 밝혔다.

유원모 기자 onemore@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![그리스 경제 부활이 긴축 덕분?…진짜 반전은 따로 있다[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480916.3.thumb.jpg)

댓글 0