건축가들은 의자를 디자인하길 좋아한다. 하중을 받치는 구조물이면서도, 미적인 디자인을 추구할 수 있는 것이 건축물과 닮았기 때문이다.

20세기 이전, 의자를 만드는 가장 보편적인 재료는 나무와 천이 전부였다. 그러나 20세기 독일의 바우하우스에서는 혁신적인 재료를 쓴 의자가 등장했다. 바로 속이 빈 강철관이었다. 강도가 뛰어날 뿐 아니라 유연함까지 갖춘 의자는 디자인 혁신을 불러왔다. 철근 콘크리트 건물에 쓰이던 캔틸레버(Cantilever·외팔보) 건축공법을 적용한 의자도 등장했다. 한글로 ‘ㄷ’자를 연상시키는 캔틸레버 의자는 ‘뒷다리 없는 의자’로도 안정적으로 떠받혀서 공중에 뜬 것처럼 가볍고 세련된 모습이었다. 더 이상 의자에는 다리가 4개 또는 3개가 필요하지 않았다.

올해는 디자인 혁명의 아이콘, 인류 첫 창조학교로 불리는 바우하우스 설립 100주년을 맞는 해. 29일 다큐멘터리 영화 ‘바우하우스’가 개봉하고, 서울 종로구 삼청동 금호미술관과 2019광주디자인비엔날레, 경기 양주시 조명박물관에서 바우하우스 100주년 기념 특별전시회가 잇따라 열리고 있다.

금호미술관 30주년 기념 특별전인 ‘바우하우스와 현대생활’에서는 1920년대 바우하우스의 오리지널 디자인 60여 점을 볼 수 있는 쉽지 않은 기회다. 우선 마르셀 브로이어의 초기 ‘캔틸레버 의자’와 루드비히 미스 반데어로에의 우아한 곡선이 가미된 ‘캔틸레버 의자’와 ‘바르셀로나 체어’를 비교해보는 재미가 있다. 페터 켈러의 ‘칸딘스키 컨셉트의 요람’은 바우하우스 교수였던 추상미술 선구자 칸딘스키의 그림에서 튀어나온 듯한 기하학적 도형과 색채감이 돋보인다. 바우하우스의 금속 공방장으로 활동했던 마리안느 브란트의 반구형 금속 ‘재떨이’와 탁상시계는 지금 봐도 세련된 디자인이다. 빌헬름 바겐펠터의 오리지널 빈티지 ‘주전자’(1929년)는 현대에도 널리 쓰이는 디자인의 원형이라는 점에서 놀랍다.

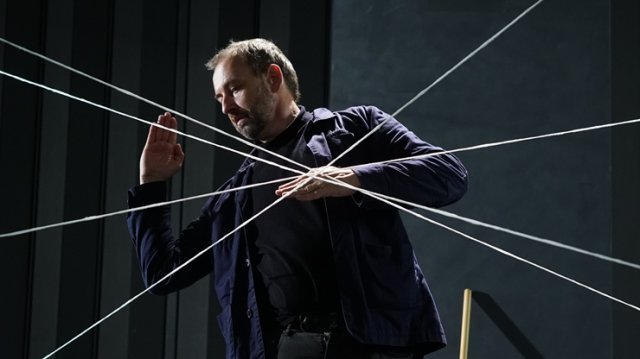

영화 ‘바우하우스’는 바우하우스에서 벌여졌던 학생들의 공연을 통해 자유로운 상상력과 배움의 즐거움, 천재들의 협업과정을 보여준다. 또한 바우하우스에게 영향을 받은 현대의 대표적인 브랜드로 애플, 이케아, 무인양품을 꼽는다. 여기에 더 나아가 덴마크의 공간 디자이너 로잔 보쉬의 더 나은 미래를 위한 ‘교실 없는 학교’, 베를린 건축가 반 보 레-멘첼의 ‘미니하우스 프로젝트’, 남미 슬럼가를 바꾸는 공공기반시설 건축 프로젝트 등 삶을 둘러싼 다양한 요소들에 담긴 바우하우스의 영향력을 보여준다.

다음달 7일 개막하는 ‘2019광주디자인비엔날레’에서는 주한독일문화원과 독일의 후원을 받은 ‘Imaginista’ 전시가 열린다. 바우하우스 창시자인 발터 그로피우스가 디자인한 바우하우스 데사우의 축소모형인 ‘타이니 바우하우스’ 구조물이 설치되고, 지난 100년 동안 바우하우스 철학이 세계 각국으로 어떻게 퍼져나갔는지 살펴본다. 또한 14명의 크리에이터들이 바우하우스의 현대적 의미를 재해석한 작품도 선보인다.

전승훈 문화전문기자 raphy@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![“대통령을 뽑았더니 영부남?” 활동 중단 김여사의 향후 행보는? [황형준의 법정모독]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130476280.1.thumb.jpg)

댓글 0