“北 독재, 알바니아보다 혹독

인종청소 옹호 논란 한트케, 문학이 넘어선 안될 선 넘어”

“그들(북한)이 자주 이야기하는 낙원과 천국은 현실에 존재하지 않습니다. 문학이 그 역할을 대신해야 한다고 생각합니다.”

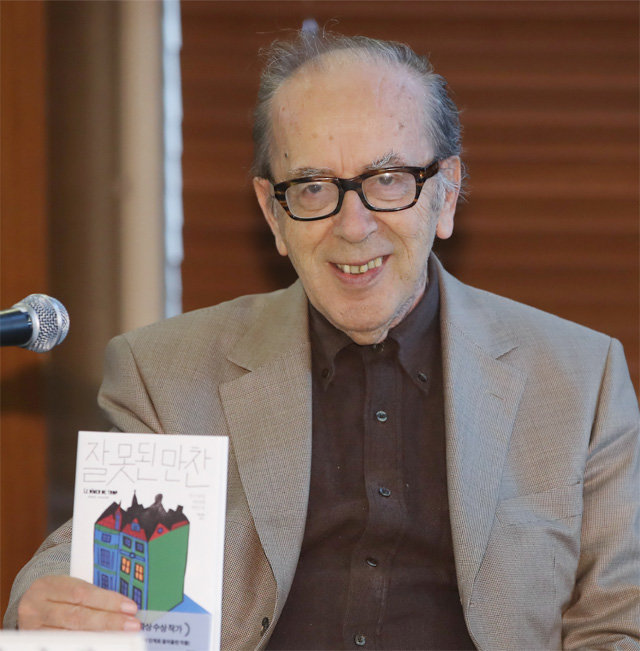

알바니아 출신의 세계적인 작가 이스마일 카다레(83)는 ‘제9회 박경리문학상’ 수상 기자간담회에서 이렇게 밝혔다. 그는 23일 서울 중구 한국프레스센터에서 “유럽에서는 알바니아가 가장 혹독한 공산 독재국가였지만 북한은 상황이 더 심각하다. 독재자들은 작가를 좋아하지 않는다. 작가가 유명할수록 더 그렇다”고 말했다. 한반도의 분단 상황이 어느 정도 알바니아와 비슷하게 느껴진다고도 했다.

“어쩔 수 없이 비극은 세계 곳곳에서 일어나고, 어디에서 사랑받을지 모르는 게 문학의 운명입니다. 문학은 인간성을 향해 가야 합니다. (일부 작가들이) 문학의 임무를 배신한 작품을 쓰는 등 문학이 본질을 잃어가는 것 같아 안타깝습니다.”

“풍자는 공산정권 작가들이 억압에 대항하기 위해 찾아낸 작법입니다. 문제는 가공으로 만들어낸 이야기도 탄압에서 자유롭지 못했다는 점입니다.”

극단적으로 기묘한 정치 환경에 놓인 경험이 자신의 작품에 깃들어 있다고 했다. 그는 “자유를 통해서만 인간이 실존하는 건 아니다. 자유를 좇으면서 자유로울 수 있다는 걸 이해하는 게 중요하다”고 설명했다.

매년 노벨 문학상 후보로 거론되는 그는 올해 수상자인 페터 한트케(77)에 대해서도 입을 열었다. 알바니아계에 대한 인종청소를 벌인 독재자 슬로보단 밀로셰비치(1941∼2006)를 옹호한 한트케의 수상을 놓고 발칸반도에서는 반발이 거세다. 카다레는 한트케와 저녁 식사를 같이할 정도로 친분이 있다고 한 뒤 “작품과 정치색을 별개로 봐야 한다는 의견에 공감하지만 문학이 넘어서는 안 되는 한계가 있다. 인종학살은 어떤 경우에도 수용될 수 없는 일”이라고 비판했다.

이설 기자 snow@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0