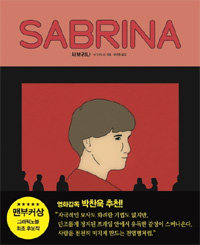

◇사브리나/닉 드르나소 지음·박산호 옮김/204쪽·2만4000원·아르테

만만하게 봤다간 큰코다친다.

뻔한 표현 쓰고 싶지 않지만, 이 ‘만화’에 이만큼 적확한 조언도 없을 듯하다. 밋밋하다 못해 메마른 그림체와 컷, 졸려도 할 말 없을 무(無) 대사의 연속, 또 반대로 문득문득 읽기 힘든 깨알 같은 글씨까지. 이 심심하고 불편함이 가득한 작품은, 살짝 넋 놓고 있다간 누구보다 강력한 스매싱으로 뺨따귀를 후려친다. 그것도 여러 차례.

제목으로도 등장한 여성 사브리나는 작품에 그리 오래 출연하지 않는다. 정확하게는 초반에 잠깐 등장한 뒤 사라진다. 끝까지 구체적 정황이나 영문을 모를 범죄자에게 목숨을 잃었기 때문이다. 그리고 남은 이들. 남자친구와 여동생과 주위 사람들은 그 여파를 안팎으로 겪으며 ‘살아간다’.

뭣보다 작품 속 주인공에 가까운 ‘캘빈’은 의미심장한 존재다. 망자의 남자친구의 옛 친구일 뿐인 그는, 딱히 이 사건에 영향을 받을 관계도 아니다. 하지만 어정쩡한 거리에서 소용돌이에 휩쓸린 캘빈은 어쩌면 우리네 모습을 가장 제대로 비추고 있는 캐릭터일지 모른다. 상실은 크든 작든 누구에게나 일어나니까. 그리고 그건 어떤 식이든 영혼을 갉아먹는다.

정양환 기자 ray@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![전세 계약 전 근저당권 반드시 확인하세요[부동산 빨간펜]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480037.1.thumb.jpg)

댓글 0