1920년 4월 15일

플래시백

1920년 4월 15일자 동아일보를 기다리던 적지 않은 독자들은 궁금증을 품었습니다. 신문이 평소보다 늦게 배달됐기 때문입니다. 더구나 3면 왼쪽 아래에는 2단 크기 기사가 사라져 있었죠. 또 지면 상단에 발행날짜 ‘陰曆 庚申 二月大二十七日 (癸卯)’와 발행호수 ‘第十三號’ 같은 정보가 없고 제호 ‘東亞日報’와 쪽수 ‘(三)’만 찍혀 있었습니다.

원래 3면 지워진 자리에는 일제강점기에 최초로 발매금지 당한 기사가 들어 있었습니다. ‘平壤(평양)에서 萬歲騷擾(만세소요)’ 기사였죠. ‘4월 14일 오후 2시 평양 서문동 장날에 약 400명의 청년들이 만세를 부르면서 행진했고 일반 시민까지 가세하면서 20분 간 평양 전체가 뒤집어질 듯했다’는 271자 분량의 짤막한 내용이었습니다.

3·1운동 1주년을 맞은 이 무렵 곳곳에서 만세운동이 다시 일어났습니다. 1920년 3월 1일 서울에서 배화여학교와 배재고등보통학교 학생들이 대한독립만세를 외쳤습니다. 이후 만세소리는 다른 곳에서도 들려왔습니다. 4월 14일 평양 만세시위도 같은 성격으로 보입니다. 동아일보는 이 소식을 평양지국으로부터 오후 6시에 전화로 전달받아 실었던 것이죠.

이 ‘만세 기사’는 단순한 뉴스가 아니었습니다. 받아보는 이들이 ‘우리도 만세시위를 해야겠다’고 마음먹게 하는 자극제나 다름없었죠. 당시 가장 빠른 대중매체는 신문이었습니다. 지방에는 하루 이상 걸려 도착했지만 입소문보다 빠르고 정확한 매체였습니다. 총독부는 만세시위가 확산되는 것을 차단하려고 동아일보를 압수했던 것입니다. 그때 1만 부 넘게 발행됐던 동아일보를 놓아뒀다면 일파만파의 파장이 일어났을 테지요.

총독부는 1920년 1월 동아일보 등 민간지 3개를 허가했지만 언론자유까지 허용한 것은 아니었습니다. 총독부 경무국 고등경찰과에서 기사 한 자 한 자를 읽고 통과시킬지 말지를 결정했죠. 매일 신문을 가져다가 ‘문제 기사’를 찍어내는 ‘사후 검열’을 했던 것입니다. ‘납본검열’이라고도 불렀습니다. 걸리면 수위에 따라 ‘삭제’ ‘발매금지(압수)’ ‘발행정지(정간)’ ‘발행금지(폐간)’ 처분을 내렸죠. 군사독재정권이 계엄령을 내려 언론을 통제하는 식이었습니다.

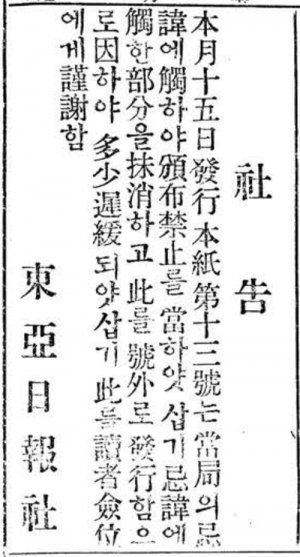

4월 15일자 제13호 배달이 늦어 독자들에게 사과하는 16일자 알림

신문 제작은 시간과의 싸움입니다. 검열 결과를 기다리다가는 발행부수를 다 찍을 수 없었죠. 그래서 검열 받는 동안에도 윤전기를 계속 돌렸습니다. 총독부로부터 ‘기계 멈추시오’라고 연락이 오면 그때야 윤전기를 세웠습니다. 압수 통보를 받으면 해당 기사와 발행호수 등을 없애고 ‘호외’로 다시 찍었습니다. 삭제 처분은 기사만 지운 뒤 계속 인쇄했고요. 어느 쪽이나 배달이 늦어질 수밖에 없었습니다.

그래도 ‘기계 멈추시오’ 연락이 오기 전 독자들 손에 들어간 신문은 살아남을 수 있었습니다. 오늘날 삭제 또는 압수된 원본을 볼 수 있는 배경입니다. 동아일보는 삭제나 압수 다음날 ‘사고(社告)’를 실어 독자들이 사태를 짐작할 수 있도록 했습니다. ‘평양에서 만세소요’도 4월 16일자 2면에 ‘반포금지 사고’를 실어 속사정을 알렸습니다. 검열 당했다고 밝힐 수는 없는 노릇이어서 ‘당국의 기휘(忌諱)에 촉(觸)했다’고 표현했습니다. 총독부가 꺼리는 부분을 건드렸다는 뜻입니다.

이진 기자 leej@donga.com

과거 기사의 원문과 현대문은 '동아플래시100' 사이트(https://www.donga.com/news/donga100)에서 볼 수 있습니다.

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이문영의 다시 보는 그날

구독

-

여행의 기분

구독

-

동아광장

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[동아플래시100]‘전설이 아닌 역사’ 민족 시조 ‘단군’을 그려주세요](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/03/06/100035720.1.jpg)

댓글 0