1920년 9월 25일

플래시백

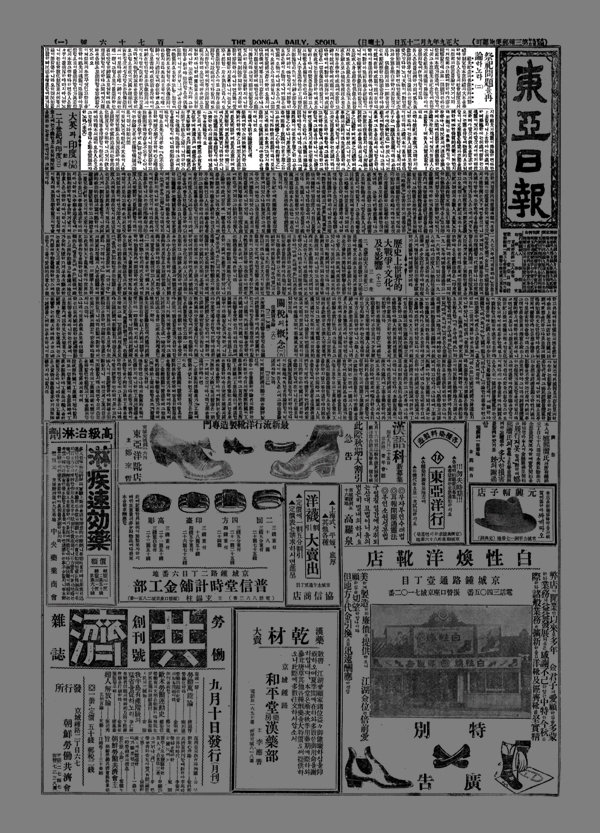

얼마 전 인터넷 공간에서 기독교 제사문제 갈등이 다시 한 번 불거졌습니다. 한 방송 프로그램에서 출연자가 ‘죽음과 삶’을 주제로 강연했는데 자연스럽게 기독교와 제사문제를 언급했고, 다른 출연자가 “나도 기독교인인데 어머니 제사를 지내고 절도 한다”고 하자 삽시간에 논쟁이 불붙은 겁니다. 이 해묵은 갈등은 100년 전 신문에서도 찾아볼 수 있습니다.1920년 9월 1일자 동아일보는 경북 영주에서 벌어진 비극을 전했습니다. 효성이 지극한 며느리가 시어머니 사후 조석상식(朝夕上食·아침저녁으로 고인에게 음식을 바침)을 계속했는데, 기독교 신자가 된 남편이 못하게 하자 “불효를 대신 갚겠다”며 극단적 선택을 한 겁니다. 동아일보는 이 기사와 함께 당대의 지식인, 독립운동가로 기독교청년회(YMCA) 활동에 매진하던 월남 이상재의 의견을 덧붙였습니다. ‘제사 지내는 것은 돌아가신 부모를 사모하는 효성에서 나오는 것이니, 예수교의 불배우상(不拜偶像·우상에게 절하지 않음)과 상관없다’는 요지였죠.

기독교계에서 들고 일어났습니다. 개신교의 대부인 목사 양주삼이 ‘중요한 것은 부모 생전에 효로써 섬기는 것이지, 사후에 제사하는 게 아니다’라는 취지의 글을 동아일보에 보냈습니다. 그러자 유학계 원로, 운양 김윤식이 나서 기독교 측의 주장을 조목조목 반박했고, 양주삼이 재차 기고하면서 지상(紙上)논쟁이 벌어졌습니다.

세 차례 사설을 모두 집필한 장덕수 주간은 단지 제사문제를 논의에 그치지 않고 일제의 최고 권력인 왕실을 통쾌하게 비판했습니다. 바로 25일자 사설 가운데 ‘혹은 거울로, 혹은 주옥으로, 혹은 칼로 기타 어떤 모양으로든 형태를 만들어 숭배하고 기도하는 것 역시 우상숭배’라는 대목입니다. 거울과 굽은 구슬(曲玉), 검(劍)은 천조대신으로부터 대대손손 이어져 내려왔다는 일본왕실의 상징, 삼종신기(三種神器)입니다. 지난해 나루히토 일왕 계승 때도 화제가 됐었죠. 그런데 이를 정면으로 우상이라고 비판한 것이었습니다.

9월 10일자 사설 ‘제사와 우상숭배’에는 ‘야만 인종들이 공포와 미신으로 고목에도 절하고, 거석에도 절해 복을 구하는…’이라는 표현이 나옵니다. 일본왕실이 삼종신기를 떠받드는 것을 우상숭배라고 규정한 것은 결국 우리의 강토를 빼앗고 우리 민족을 억압하는 일제를 야만적이라고 꾸짖은 겁니다.

총독부는 당장 이날 동아일보를 발매금지(압수)하고, 같은 날 신문지법 21조에 따라 총독 명의로 발행정지(정간) 명령을 내렸습니다. 같은 해 4월 1일 창간사에서 ‘본사의 전도가 심히 험하도다. 그의 운명을 누가 가히 예측하리오’라고 민족지의 가시밭길을 예견했지만, 불과 지령(紙齡) 176호 만에 기약 없는 정간을 맞은 것이었습니다. 하지만 무기정간이 비단 삼종신기 비판 때문만은 아니었습니다. 총독부의 발행정지 이유서는 동아일보가 그 동안 다른 나라의 예를 들고 반어(反語), 음어(陰語)를 사용해 제국주의를 교묘하게 비판함으로써 조선의 독립을 역설하고 반역심을 자극했다고 명시했습니다. 격투기에 비유하자면 독립을 염원하는 강펀치를 수없이 얻어맞아 혼미해진 일제에 삼종신기 비판으로 결정타를 날린 셈입니다.

과거 기사의 원문과 현대문은 '동아플래시100' 사이트(https://www.donga.com/news/donga100)에서 볼 수 있습니다.

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

사설

구독

-

우아한 라운지

구독

-

박중현 칼럼

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[동아플래시100]“3·1운동 48인 재판 불가” 일본인 소신판사 보복 좌천](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/05/12/101002993.1.jpg)

댓글 0