1921년 2월 22일

플래시백

‘위빈의 여상이 돼 희창에게 초빙됐던가, 막북의 이릉이 돼 흉노의 포로가 됐던가…(중략)…하늘이시여, 그의 앞에 은하가 가로놓여 있거든 오작교를 내려주시고, 약수로 막혔거든 파랑새를 보내주소서.’

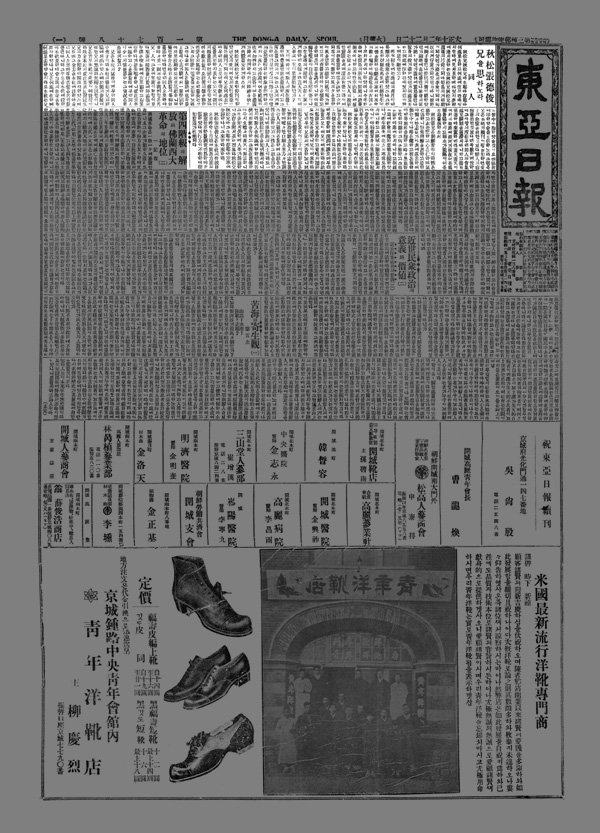

동아일보 창간 주역인 장덕준은 통신부장 겸 조사부장, 논설반 기자로 활약하며 짧은 기간에도 큰 족적을 남겼습니다. 창간 다음날인 1920년 4월 2일자부터 10회 시리즈 ‘조선 소요에 대한 일본여론을 비평함’을 집필해 조선통치에 관한 일본 어용학자들의 논리를 통박했습니다. 8월엔 중국을 방문 중인 미국의원단을 찾아가 스몰 단장을 인터뷰하고 이들이 경성에 오기를 바란다는 뜻을 전달해 성사시키는 데 일조했습니다.

장덕준은 폐병을 앓아 일본 유학 시절 요양원 신세를 지는 등 건강이 좋지 않았고 쉽게 흥분하는 성격이어서 동아일보 입사 후 격론을 벌이다 피가래를 토하는 일도 왕왕 있었다고 합니다. 하지만 인정이 많고, 기개와 담력이 남달랐습니다.

현지에 도착해 장암동 학살현장 등을 취재한 그는 ‘빨간 핏덩이만 가지고 나의 동포를 해하는 자가 누구냐 하고 쫓아와보니 우리가 상상하던 바와 조금도 틀리지 않는다’는 첫 소식을 보내왔습니다. 끓는 피를 못 이겨 일본영사관과 토벌군사령부를 찾아가 만행을 추궁했던 그는 “그런 일 없다. 같이 가보면 알 것 아니냐”고 잡아떼는 일본군의 말에 종군기자로 따라나섰다가 끝내 돌아오지 못했습니다. 1920년 11월 10일 와타나베 회령 수비대장으로부터 ‘장덕준 씨가 향방(向方)불명됐다’는 전보를 받은 동아일보는 백방으로 행방을 조사했고, 그의 형 덕주 씨도 동생의 자취를 밟아 간도로 향했지만 빈손으로 돌아올 수밖에 없었습니다.

상해임시정부가 발행한 독립신문 1921년 10월 28일자는 장덕준의 최후에 대해 ‘적의 군병이 말(馬)까지 가지고 와서 함께 가자고 강청(强請)해 부득이 따라간 바 그 후로는 일절 종적이 없어지고 말았는데, 적은 그를 꼬여 끌어내 암살한 일이 확실하다’고 썼습니다. 하지만 그의 가족은 물론, 동아일보 또한 장덕준의 죽음을 인정할 수 없었습니다. 1년, 또 1년이 지나도 기적을 바랐지만, 창간 10주년 기념일인 1930년 4월 1일에야 추도회를 갖고 뜨거운 눈물을 흘리며 그를 놓아주었습니다.

정경준 기자 news91@donga.com

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

박중현 칼럼

구독

-

서광원의 자연과 삶

구독

-

노후, 어디서 살까

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[동아플래시100]“어머니, 이 추위에…” 3·1운동 6인의 애끊는 옥중 편지](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/06/02/101320127.1.jpg)

댓글 0