1921년 3월 5일

플래시백

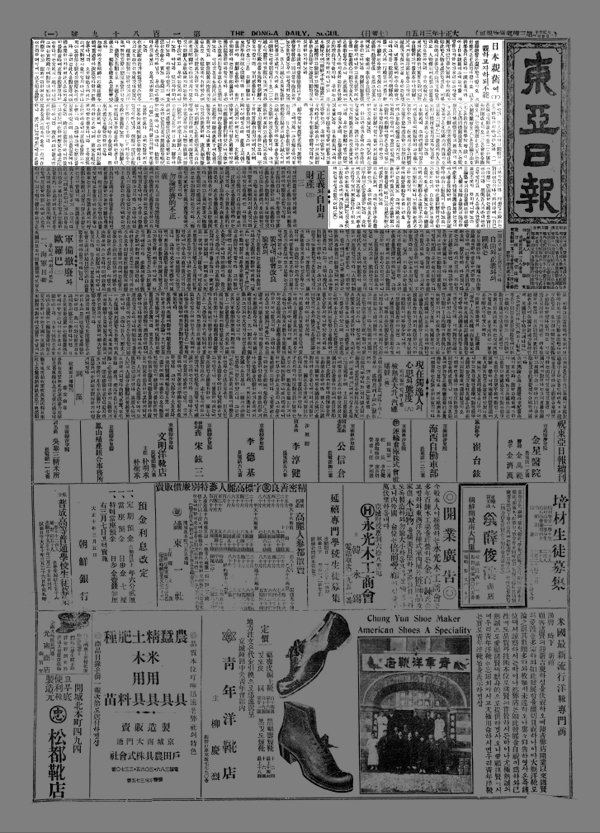

‘그대가 우리의 적인가. 아니다. 그대가 흉악한 사람인가. 아니다. 우리는 그대의 가슴에도 따뜻한 정의 불이 붙고 그대의 눈에도 아름다운 눈물이 있는 줄을 확실히 믿는다.’ 동아일보 1921년 3월 4일자 1면 사설의 앞부분 문장입니다. ‘일본 친구여’ 제목으로 이틀간 상, 하로 실린 이 사설은 양식 있는 일본인을 대상으로 성찰을 요구한 편지 형식이었습니다.청일전쟁과 러일전쟁 승리 그리고 조선 식민지화를 거치면서 일본인의 자부심이 크게 높아졌던 점은 잘 아실 겁니다. 특히 일본 정계와 언론계는 조선의 문명개화를 도와주고 있다고 선전했죠. 열등한 조선인을 ‘일시동인(一視同仁)’의 자세로 일본인과 똑같이 대한다고 했습니다. 사설은 ‘그럼, 좋다. 너희들 관점에서 한 번 보자’는 역지사지의 자세를 취했죠.

‘상’은 유신 3걸의 한 명인 사이고 다카모리를 정(情)의 위인이라고 했습니다. 정한론을 주장한 사람이죠. 에도시대 억울하게 죽은 주군의 원수를 갚고 전원 할복한 47인의 사무라이 의사(義士)도 거론했습니다. 출가해버린 부친을 찾아갔지만 만나주지 않고 함께 간 어머니마저 숨지자 제자가 되어 아버지가 아닌 스승으로 평생 모셨다는 이시도마루(石童丸) 이야기에는 눈물이 난다고 했죠. 역시 일본인은 정에 예민하고 의에 굳세다고 했습니다.

‘하’는 3대 총독 사이토 마코토는 온후하고 정무총감 미즈노 렌타로는 정직하다고 했습니다. 산하 간부들은 모두 신진 일류라고 추켜 주었죠. 무단통치를 자행한 1대 총독 데라우치 마사타케보다 온건한 사이토를 임명해 일본이 성의를 보였다고 했습니다. 사이토는 묘지규칙과 도축장규칙을 개정했고 회사령과 태형 헌병제도를 없앴으며 신문 잡지를 허가했고 교육진흥과 학교증설에도 나섰다고 업적을 나열했죠. 일본인이 보기에도 흐뭇한 항목들입니다. 그럼 조선인들은 만족하고 기쁘게 순종해야 하는데 그렇지 않다고 사설은 지적했죠.

이제 사설의 주장이 나옵니다. 과거와 현재를 비교하면서 총독정치를 자랑하지 말라고 요구합니다. 일본은 역사를 잘못 알았고 정치를 잘못 깨달았다고 했죠. 조선의 과거는 조선인 스스로 충분히 혁신할 수 있다고 했습니다. 총독부가 과거보다 나은 제도를 만들었다고 해도 조선인에게는 이상이 있다는 겁니다. 그 이상이 무엇인지는 다들 아시겠죠?

그래서 사설은 요구합니다. 자유를 달라! 인권을 보장하라! 산업을 특별 보호하라! 일본인 편에서 인정할 것은 인정했으니 일본인이 진정 친구라면 조선인의 마음도 헤아리라고 한 것이죠. 상대가 총독부라면 비판을 앞세웠겠지만 일본 국민이니까 이성적으로 호소했습니다.

요즘 일각에서는 이 사설이 총독부의 업적을 찬양한 비굴한 항복 선언이라고 비난하고 있습니다. 그런데 ‘상’은 총독부가 압수한 사설이었습니다. 동아일보 논설·논평 중에서 압수당한 다섯 번째 글이었죠. 총독부를 찬양한 사설을 압수했다? 이상하지 않나요? 비난하는 쪽에서 글 전체의 흐름을 보지 않고 일부 문구를 골라 편한대로 단정했기 때문입니다. 이런 태도를 ‘단장취의(斷章取義)’라고 합니다. 남의 흠을 억지로 일일이 찾아내는 ‘취모멱자(吹毛覓疵)’와도 멀지 않습니다.

이진 기자 leej@donga.com

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

BreakFirst

구독

-

어린이 책

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[동아플래시100]어둠 속 천둥번개 치고, 폭풍우 일어도…](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/06/13/101491660.1.jpg)

댓글 0