“흉년과 역병으로 숨진 자의 수가 너무 많아 모두 기록할 수 없을 정도였다. 만고에 드문 해였다.”

경상도 고성의 처사(處士·초야에 묻혀 살던 선비) 구상덕(1706~1761)은 1733년의 봄을 이렇게 기록했다. 질병의 원인조차 제대로 모르던 시절, 향촌의 공동체는 역병에 어떻게 대응하고 살아남았을까.

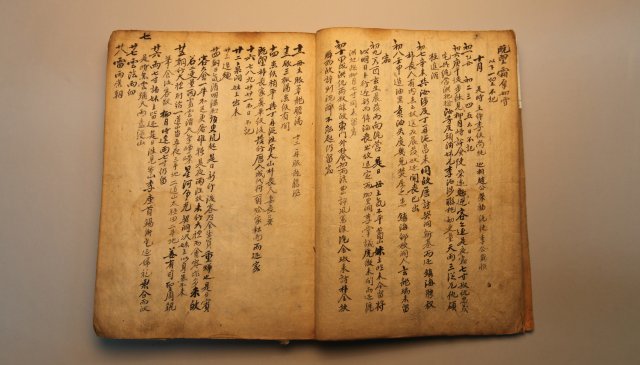

김호 경인교대 사회과교육과 교수는 계간지 역사비평 2020년 여름호에 ‘시골 양반 역병 분투기-18세기 구상덕의 승총명록을 중심으로’를 게재했다. ‘승총명록(勝聰明錄)’은 구상덕이 1725년부터 죽을 때까지 37년 동안 쓴 일기다.

이 발표문에 따르면 구상덕이 살았던 18세기 조선은 기근과 역병의 시대라고 할 수 있을 정도였다. 1730년부터 이어진 역병과 재난으로 1733년 봄에는 들판에 나물을 뜯을 사람조차 없었다고 한다. 두창과 온역, 이질, 한질 같은 전염병이 1740년, 1748년, 1753년에 되풀이해 창궐했다. 구상덕도 아내와 딸, 친구와 친척을 연이어 역병으로 잃었다.

예나 지금이나 전염병 대응의 시작은 ‘사회적 거리두기’였다. 구상덕은 자신의 마을에서 역병이 완전히 끝나지 않자 읍내 향교의 공사가 마무리되고 열린 행사에 참석하지 않았다. 집안에 역병이 돌자 향교에서 벌인 시회(詩會)에 불참했고, 집에서도 안채 등 정해진 곳을 떠나지 않고 스스로를 격리했다.

인적 드문 산중의 절이나 이웃집으로 몇 주씩 떠나있기도 했다. 역병이 미치지 않은 동네의 누이 집으로 부모님을 모셨다. 구상덕은 친구가 역병에 걸려 죽자 그의 아들을 거뒀고, 다시 역병이 발발하자 암자에 머물렀다. 김 교수는 “역병에 걸렸을지도 모를 사람에게 몸을 피할 공간을 제공하는 건 서로의 선의를 바탕으로 이뤄진 상호부조였다”고 설명했다.

구상덕은 역병을 막고자 점술가나 승려를 불러 독경을 요청했다. 1730년 아내가 괴질에 걸리자 소고기를 먹였다. 역병에 고기를 고아 먹는 치병(治病) 풍속이 있었던 것. 1757년 여름에는 역병이 돌자 닭 한 마리 값이 원래 5, 6전에서 몇 배나 올랐다고 일기에 썼다.

정부는 처방전을 보급하고 피막(避幕)을 설치해 환자들을 격리했지만 대부분 인적 드문 들판에 세워져 환자들은 굶거나 얼어 죽는 일이 다반사였다. 피막은 병자들보다는 아직 병이 옮지 않은 사람들을 위한 장치였다.

구상덕이 가족의 안위만 살핀 것은 아니었다. 굶주림으로 죽어가는 노파에게 죽을 먹였으며, 역병과 기근으로 버려진 아이를 노비 삼아 거두기도 했다. 또 백성의 고통을 사또에게 전하기 위해 각종 문서 작성을 도왔다.

조종엽기자 jjj@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0