日 무사 야스다 ‘조선표류일기’ 국내 출간

“이곳은 공청도(公淸道·현 충청도) 비인(庇仁·현 서천군) 땅입니다.”(조선 관리)

“비로소 귀국의 이름을 듣고 배에 탄 사람들이 모두 걱정을 놓았습니다.”(표류한 일본 무사)

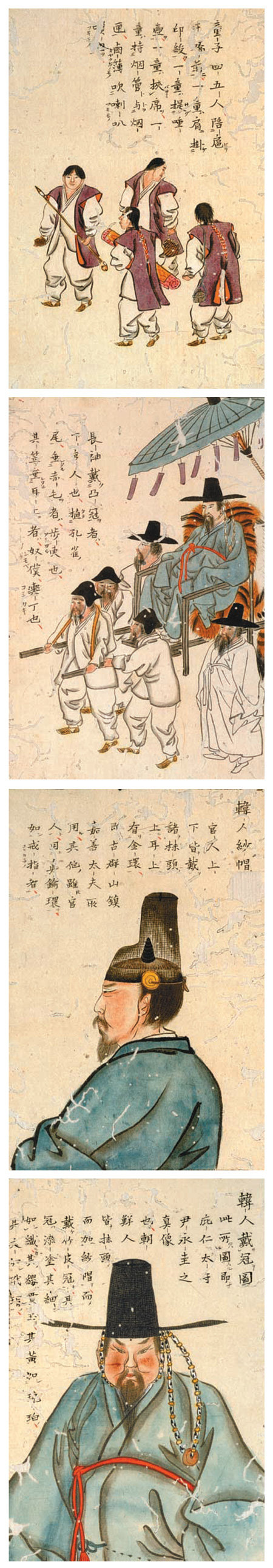

예기치 않은 운명은 역사에 뜻밖의 흔적을 남긴다. 1819년 일본 규슈(九州) 남단 사쓰마(薩摩)번(현 가고시마·鹿兒島현)의 중급 무사 야스다 요시카타(安田義方)가 탄 배가 표류하다가 조선 비인현의 한 섬에 도착했다. 야스다는 일본으로 돌아가기까지 6개월 동안 조선에서 있었던 일과 대화(필담)를 기록한 ‘조선표류일기’를 남겼다. 19세기 초 조선의 모습을 담은 이 책이 최근 국내 출간(이근우 부경대 사학과 교수, 김윤미 부경대 연구교수 번역·소명출판)됐다.

일본으로 귀환하기까지 거친 여러 포구도 배가 다니는 해로와 함께 사실적으로 그렸다. 역자는 “문인화의 전통이 강한 조선의 양반이었다면 산수화 한 폭에 담았을 대상을 정밀하게 묘사한 점이 이 책의 특징”이라고 했다.

당시 조선과 일본은 우호적인 관계를 200년 넘게 지속하고 있었다. 조선 관리들은 야스다 일행을 경계하면서도 환대했다. 법에 따라 일행의 상륙을 가능한 한 막고, 지명과 거리에 대한 물음에는 제대로 답하지 않았지만 필담과 시, 술, 음식을 나누며 교분을 쌓았다. 이들의 귀환에 앞서 명주와 베, 지필묵, 청심환 등 선물과 식량을 여러 차례 보내주기도 했다.

야스다가 표착 직후 다가오는 배에 탄 이들이 조선 사람이라는 걸 금세 알아봤던 것도 임진왜란 때 일본으로 잡혀간 조선 도공(陶工)의 후손들을 일본에서 봤기 때문이었다. 그는 “(조선인들이) 나에시로가와(苗代川) 마을에 살았다. 지금도 여전히 복식과 수염, 두발을 바꾸지 않고 있다”고 썼다.

야스다의 표류는 시공간적으로 묘하다. 그가 표착한 비인현은 그보다 400년 전인 1419년 왜구의 습격을 받아 조선의 대마도 정벌을 촉발한 곳이기도 하다. 야스다의 표류보다 3년 앞선 1816년에는 조선 서해안을 탐사하던 영국 배가 정박했다가 성경으로 추정되는 책을 조선 관리들에게 건네고 떠났다. 사쓰마번은 약 50년 뒤 메이지유신을 주도하며 일본을 탈아입구(脫亞入歐·아시아를 벗어나 유럽으로 들어감)의 길로 이끌었고, 일본 제국 해군의 주축이 됐다.

조종엽 기자 jjj@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0