1921년 4월 1일

플래시백

저는 동아일보입니다. 얼마 전 백 살이 되었지만 1921년 4월 1일에는 만 한 살 ‘돌쟁이’에 불과했죠. 사람은 몸이 쑥쑥 크면서 나이를 먹지만 저는 매일 새로 태어나면서 나이테가 늘어난답니다. 오늘은 99년 전 저의 하루를 소개할까 해요.저는 흰 종이에 검은 글자를 찍은 단순한 겉모습을 하고 있습니다. 하지만 이렇게 되려면 기자와 사원들의 끊이지 않는 이어달리기가 끝나야 한답니다. 먼저 글자, 즉 기사를 만들어야 하겠지요? 기사를 만드는 곳이 바로 편집국입니다. 아침마다 회의를 하고 취재를 해서 기사를 쓰지요. 편집국을 ‘재료 제조소’라고 부르기도 했답니다. 이 곳은 오전에는 비교적 한가하지만 오후 1시가 지나면 전쟁터처럼 바뀝니다. 마감을 지켜야 하기 때문이죠. 마감이 안 되면 이어달리기는 출발도 할 수 없습니다. 그러니까 마감에 쫓기는 기자는 머리에 열이 나고 전화는 쉴 새 없이 울려대고 전보를 전해주는 집배원도 꼬리를 물고 뛰어옵니다.

편집국에서 기사가 완성되면 공장에서 납 활자를 뽑아내 판을 만들게 됩니다. 제 형태가 비로소 갖춰지는 곳입니다. 문선공 아저씨들은 원고를 보고 귀신같이 글자를 찾아냅니다. 숙달된 분들은 납 활자가 꽂혀있는 ‘케이스’는 보지도 않고 글자를 골라내죠. 그러다가 가끔 틀린 글자를 뽑기도 합니다. 제 얼굴에 남아 있는 흠집이죠. 납 활자는 73년 뒤인 1994년에 완전히 사라집니다. 컴퓨터를 활용한 제작방식(CTS)이 도입되거든요.

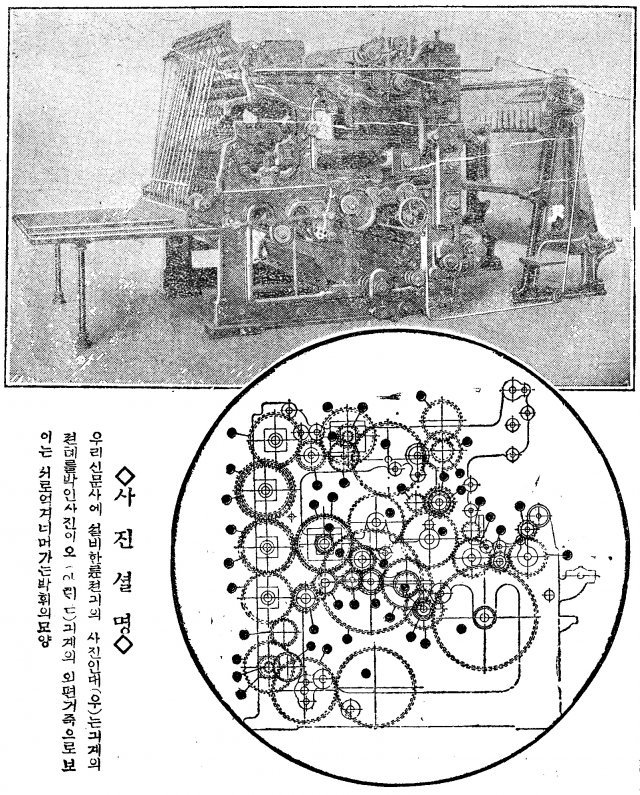

교정을 마친 납 활자는 신문 한 장의 모양을 만드는 정판과로 이동합니다. 참! 정판과에는 사진을 새긴 판도 함께 가요. 사진제판부에서 매일 찍은 사진을 구리나 아연판에 새겨주죠. 사진관에서는 일주일 뒤에나 사진을 찾지만 우리 회사에서는 2시간 반이면 거뜬하게 사진을 볼 수 있어요. 면이 완성되면 인쇄공장으로 갑니다. 이제 제가 태어나기 직전의 단계죠. 우리 회사는 동양 최고의 마리노니 윤전기를 갖추고 있습니다. 시간당 3만5000부를 찍어내죠. 저와 똑같은 쌍둥이들이 한 시간 만에 3만5000명 우르르 태어난다고 상상해 보세요.

제 얼굴에는 기사만 실리지는 않지요. 아랫부분에는 광고가 들어갑니다. 영업국에서는 광고지면을 채우기 위해 분주합니다. 배송을 처리하는 판매부도 바쁘답니다. 독자 명부를 일일이 만들고 이중 5000명에게는 우편 배송을 해야 하니까 얼마나 번거로웠을까요? 그런데 구독료를 제때 내지 않는 분들이 있었다고 해요. 수금 업무를 더욱 힘들게 만들었죠.

제가 태어나서 독자들에게 도착하는 하루는 100년 전이나 지금이나 크게 달라지지는 않았습니다. 변하지 않는 것이 또 하나 있답니다. 매일 제가 새로운 모습을 보여드려야 한다는 점이지요. 박영효 전 사장, 양기탁 전 편집감독, 장덕준 기자, 이운 전 영업국장 등은 물론 많은 분들이 애를 써왔습니다. 동아일보라는 이름만 같을 뿐 항상 더 나은 얼굴을 보여드리기 위해 열심히 노력하겠습니다. 지켜봐 주세요.

이진 기자 leej@donga.com

과거 기사의 원문과 현대문은 '동아플래시100' 사이트(https://www.donga.com/news/donga100)에서 볼 수 있습니다.

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

동아시론

구독

-

오늘과 내일

구독

-

DBR

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[동아플래시100]친일파 기준은? 셋 중 하나에 해당하면 포살하라!](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/06/20/101596546.1.jpg)

![[오늘과 내일/우경임]‘회색코뿔소’ 이민이 온다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130532181.1.thumb.jpg)

댓글 0