1921년 10월 22일

플래시백

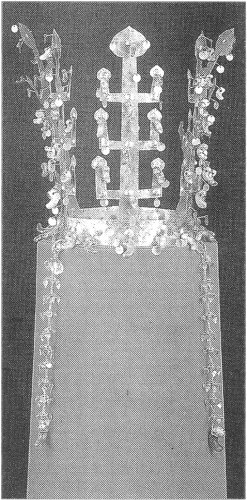

천년 고도(古都) 경주는 ‘밭고랑에서 김매는 농부의 호미자루에도 보물이 걸려 나온다’는 말이 있을 정도로 유적이 많은 곳입니다. 과장이 아닙니다. 1921년 9월 노서동 주민 박모 씨 집 공사 때 유리구슬이 쏟아져 나온 겁니다. 심상치 않다 싶어 27일부터 발굴을 시작했는데 순금 관(冠)을 비롯한 허리띠, 팔찌, 귀걸이, 귀걸이, 가락지 등 금제품과 칼, 토기, 마구 등 4만여 점의 유물이 출토됐습니다. 이때 나온 유물의 금 무게만 해도 7.5㎏이라고 합니다. ‘出’자 모양의 3단 장식이 붙은 이 금관은 최초로 발굴된 신라 금관이어서 고분 이름도 ‘금관총’입니다.

그런데 금관총 발굴 과정에는 큰 문제가 있었습니다. 전문가 한 명 없이 일본인 아마추어들의 손으로 나흘 만에 이뤄져 많은 유물이 손상됐고, 현장조사도 주먹구구였던 겁니다. 총독부는 뒤늦게라도 유물을 제대로 정리해야 한다며 이를 경성으로 옮기려 했습니다. 그러자 경주시민들이 두 차례나 궐기대회를 열어 “신라의 유물을 경주에 영구 보관하라”고 주장합니다. 물론 이런 배경에는 우리 문화재를 약탈하는 데 혈안이 됐던 일제에 대한 불신도 있었습니다.

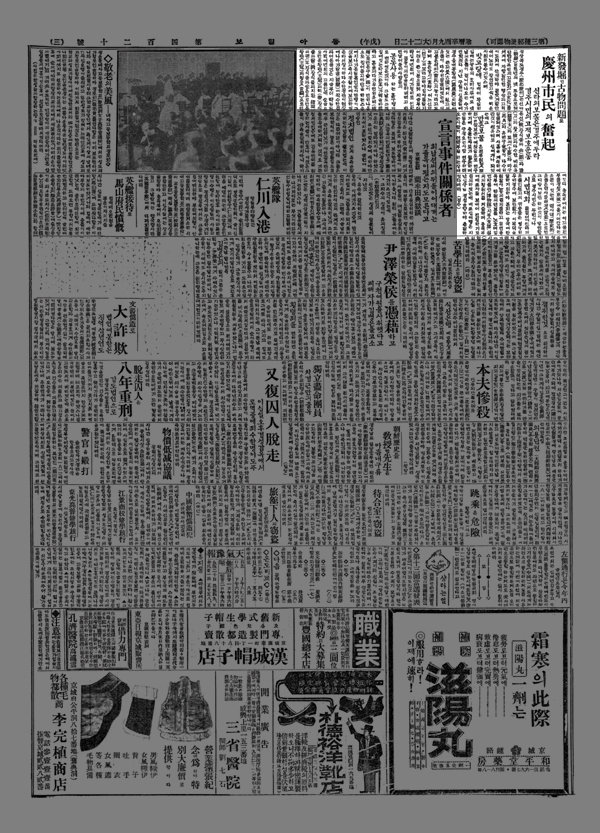

동아일보는 그 해 10월 22일자 3면 기사 ‘경주시민의 분기(奮起)’에서 금관총 발굴 사실과 함께 시민들의 움직임을 보도했습니다. 이어 11월 7일자 ‘경주의 옛 기물 문제에 대하여’에서는 ‘경주의 유물을 경성으로 가져간다면 무게로 다는 금값 외에 무슨 가치가 있느냐. 차라리 첨성대와 다보탑, 석굴암과 안압지, 아니 경주 땅덩어리도 떼어가라’고 호통을 쳤습니다.

그러나 경주에는 유물들을 제대로 보관할 공간도 마땅치 않아 금관총 유물들은 경성 총독부박물관으로 옮겨졌지만 시민들은 포기하지 않았습니다. 유지들이 앞장서 십시일반 갹출한 성금으로 진열관을 지어 유물들을 되찾아온 것입니다. 1926년 총독부박물관 경주분관이 된 이 진열관은 오늘날 국립경주박물관의 모태인 셈입니다.

한편 금관총은 2013년 다시 한 번 화제가 됐습니다. 금관총에서 출토된 칼집에서 ‘이사지왕(尒斯智王)’이라는 글자가 발견돼 발굴 90여 년 만에 고분의 주인을 밝혀낼 수 있으리라는 기대가 커진 겁니다. 국립중앙박물관은 2년 뒤 금관총을 재발굴해 ‘이사지왕도(尒斯智王刀‧이사지왕의 칼)’라 새겨진 칼집 장식 등을 추가로 찾아냈지만 더 이상의 단서는 발견할 수 없었습니다. 역사책에 없는 수수께끼의 인물 이사지왕, 그는 과연 금관총의 주인일까요?

정경준 기자 news91@donga.com

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

글로벌 포커스

구독

-

광화문에서

구독

-

어린이 책

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[동아플래시100]망명보다 효도…끝내 사형…새벽 3시 장례식 ‘통곡’](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/07/14/101958831.1.jpg)

댓글 0