1921년 9월 24일

플래시백

정부가 중요한 일을 결정하기 전에 공무원 뿐 아니라 학계 전문가와 민간 대표들까지 끌어들여 위원회를 가동하는 때가 왕왕 있습니다. 다양한 의견을 들어 최적의 대안을 찾겠다는 순수한 의도도 있겠지만 단지 명분 쌓기 목적이거나 예상되는 저항을 줄이려는 속셈으로 구성하는 위원회도 적지 않습니다. 나중에 불만이 커지면 “너희네 쪽도 참가해서 결의하지 않았느냐”며 책임을 떠넘기는 것이죠.일제강점기 때도 그랬습니다. 1921년 조선총독부는 산업정책의 근본 방침을 정해 조선의 발전을 도모한다는 명분으로 ‘산업조사위원회’(이하 산업조사회)를 열기로 했습니다. 관리, 재계 대표, 대학 교수들까지 참여하는 ‘민·관·학 합동위원회’였습니다.

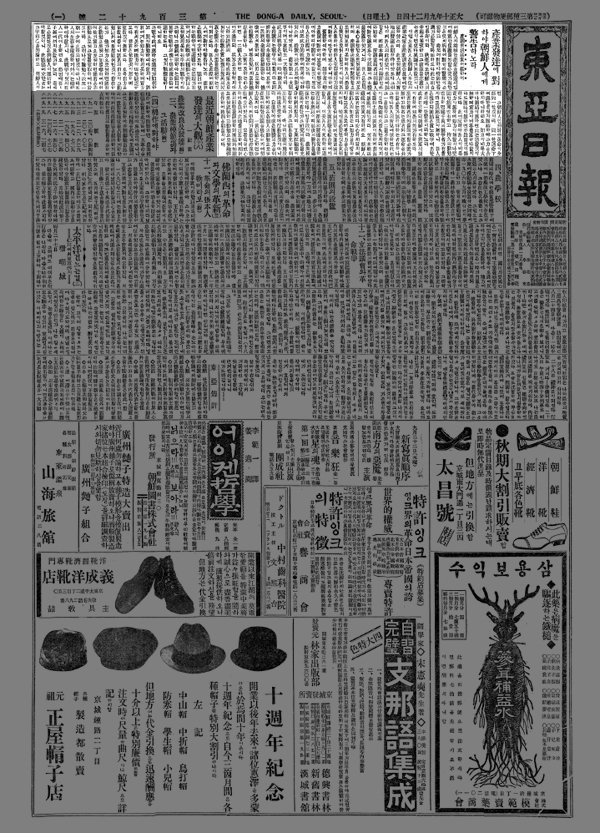

그러나 총독부에 다른 속셈이 있지 않을까 하는 의심도 컸습니다. 동아일보는 일찌감치 3월 21일자 사설에서 ‘조선경제 발전의 이로움이 조선인을 향하지 않으면 무슨 소용이냐’라며 조선인 본위의 산업정책을 주문했습니다. 또 산업조사회 위원장에 총독부 정무총감을 앉히고 위원들은 직권 임명한다는 훈령이 발표되자 6월 10일자 사설은 ‘겉만 착한 척하는 형식정치로는 민중의 요구에 부응할 수 없다’고 비판했습니다.

산업조사회 위원 인선의 뚜껑을 열어보니 우려한 대로였습니다. 위원장을 포함한 49명 중 조선인은 10명에 불과했습니다. 그나마 조선인의 면면을 보면 ‘을사 5적’ 이완용 후작과 ‘정미 7적’ 송병준 백작을 위시해 대정실업친목회를 만든 조진태 조선상업은행장과 한상룡 한성은행 전무 등 친일파가 수두룩했으니 ‘조선인 본위의 산업정책’은 애당초 글러먹은 일이었지요.

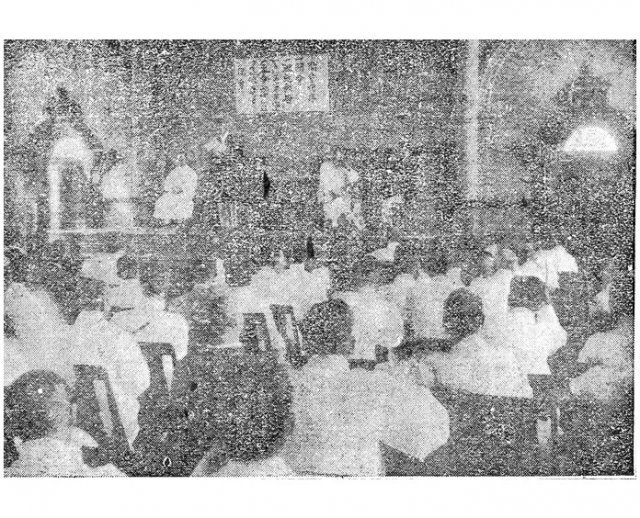

산업조사회는 9월 15일 열렸습니다. 위원장인 미즈노 정무총감은 개막 연설에서 “조선 산업정책의 의의는 일한합병의 취지에 입각하고 제국(帝國)의 국책에 순응해…”라며 조선의 각 산업을 발전시켜 더 많이, 더 효과적으로 수탈할 수 있게 하라고 주문합니다. 6일간의 토론 끝에 산업조사회가 내놓은 결의안은 여기서 조금도 벗어나지 않았습니다. 조선을 식량과 원료의 공급지, 상품 소비시장, 일본자본 진출지역으로 개발한다는 내용이었죠. 특히 조선인 80%가 종사하는 농업에 대해서는 ‘제국의 양식 충실에 공헌키 위해 산미의 개량증식을 도모’라는 노골적인 표현을 썼습니다.

사설은 이 경제 전쟁은 창칼로 싸우는 무력적 전쟁과 달리 총성도 없고, 눈에 보이지도 않지만 피할 수도 없고, 패하면 수백, 수만의 생명을 끊고, 한 민족의 근거를 쓸어버리는 참화를 맞게 된다며 사태의 심각함을 일깨웠습니다. 이어 조선인이 지식도, 돈도, 권력도 부족하지만 부지런함을 잃지 말고, 빈부를 가리지 않고 단결하며, 선진국의 문명과 산업 경험을 받아들인다면 승리를 기약할 수 있다고 용기를 북돋웠습니다.

국권을 빼앗기고 민족자본도 빈약해 당장 일제와 경제 전면전을 벌일 수는 없었지만, 이 사설은 토산품 애용, 물산장려운동을 불 지피는 중요한 계기가 됩니다.

정경준 기자 news91@donga.com

과거 기사의 원문과 현대문은 '동아플래시100' 사이트(https://www.donga.com/news/donga100)에서 볼 수 있습니다.

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘도 건강

구독

-

M-Tech와 함께 안전운전

구독

-

DBR

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[동아플래시100]동아일보 기자가 무단이탈해 워싱턴에 간 이유는?](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/08/04/102287706.1.jpg)

![제주 야구장 은행나무에 숨은 비밀은? 이광환 “영원히 야구 내려다볼 것” [이헌재의 인생홈런]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130494798.1.thumb.jpg)

댓글 0