[한국미술의 딥 컷]〈5〉 땅위에서 스스로 붓이 된 작가 김주영

30대 후반 교수직 버리고 프랑스로 떠나… 지구촌 곳곳서 수십년간 노마드 프로젝트

모래성 쌓았다가 허물듯 ‘우리의 삶’ 표현

30대 후반 홍익대 미대 교수직을 버리고 프랑스로 떠났다. 파리8대학에서 조형예술을 공부했다. 강의실 앞에서 한 교수를 기다렸다. 그 교수를 졸라 미학 수업을 들었다. 탈구조주의 철학자 질 들뢰즈(1925∼1995)였다. 운동화와 청바지만 남기고 모두 버린 삶을 살았다. 굶기를 밥 먹듯 했고 버려진 건물에서 작업도 했다. 김환기 화가의 부인 김향안 여사가 그의 재능을 알아보고 지원해준 덕에 얼마간 버텼으나 이내 노마드(유랑) 생활로 돌아갔다.

그의 방황은 태생적 조건에서 출발했다. 돌아가신 줄 알았던 아버지가 좌익 활동을 하다 증발했다는 걸 성인이 돼서 알았다. ‘김주영’은 본명이 아니었고, 어릴 때 크레용을 주며 혼자 놀라고 했던 어머니의 당부는 정체를 들킬까 봐 두려운 마음에서 나온 것이었다.

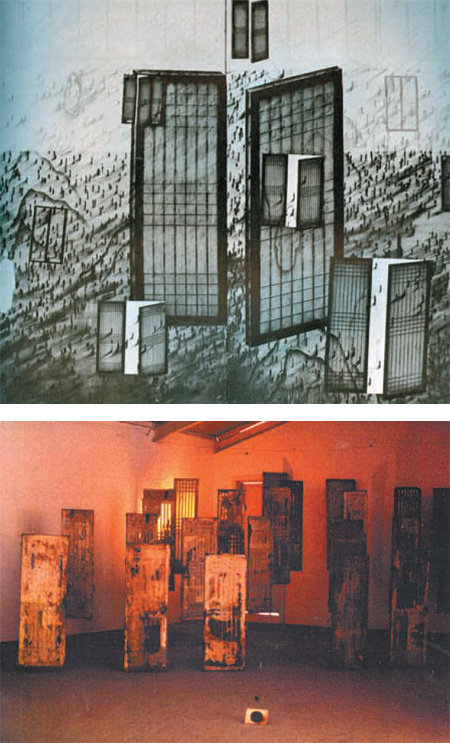

김주영이 놓인 삶의 조건은 6·25전쟁이라는 한반도의 비극에서 출발한다. 이름도 없는 아버지. 역사의 수레바퀴에 송두리째 흔들린 개인의 삶. 1994년 파리 베르나노스 갤러리에서 열린 첫 개인전에서 그는 무명의 기생을 위한 제식을 올린 뒤 수십 년간 이름 없는 영혼을 위로하는 노마드 프로젝트를 이어갔다.

모래성을 쌓았다가 허물듯 김주영은 예술을 한다. 그의 예술은 흰 천 위 발자국 이상도 이하도 아니다. 마치 우리의 삶이 한 줌의 재로 돌아가는 것처럼 말이다.

| ::김주영 작가:: |

| ▽1948년 충북 진천 출생 ▽1972년 홍익대 회화과(석사) ▽1992년 프랑스 파리8대학 조형예술학과(박사) ▽1994년 프랑스 파리 베르나노스 갤러리 ‘어느 기생의 영혼祭’ ▽2000년 서울 남대문시장-DMZ ‘떠도는 무명의 영혼들이여’ ▽2010년 중국 ‘송화강은 흐른다―신경 고모’ ▽2019년 충북 청주시립미술관 개인전 |

김민 기자 kimmin@donga.com

한국미술의 딥 컷 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이헌재의 인생홈런

구독

-

임용한의 전쟁사

구독

-

특파원 칼럼

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![당신의 몸 속에도 장엄한 산맥이 있다…삶에서 배태된 황재형의 예술[한국미술의 딥 컷]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/09/24/103095343.2.jpg)

댓글 0