1922년 4월 1일

플래시백

야인 생활을 하며 절치부심하던 그에게 1919년 기회가 찾아왔습니다. 3·1운동에 대한 과잉 유혈진압으로 조선의 민심이 들끓자 일본정부가 하세가와 총독을 해임하고 사이토에게 손을 내민 겁니다. 몇 차례 고사했더니 수상까지 찾아와 간청했습니다. 도대체 그가 낙점된 까닭은 무엇이었을까요? 일본 육군 출신인 데라우치, 하세가와 전 총독이 무리하게 총칼을 휘두른 바람에 일을 그르치고 말았다는 반작용으로 ‘육군이 아닌, 무관 같지 않은 무관’이 필요하다는 목소리가 높아졌고, 사이토가 적임으로 떠오른 겁니다.

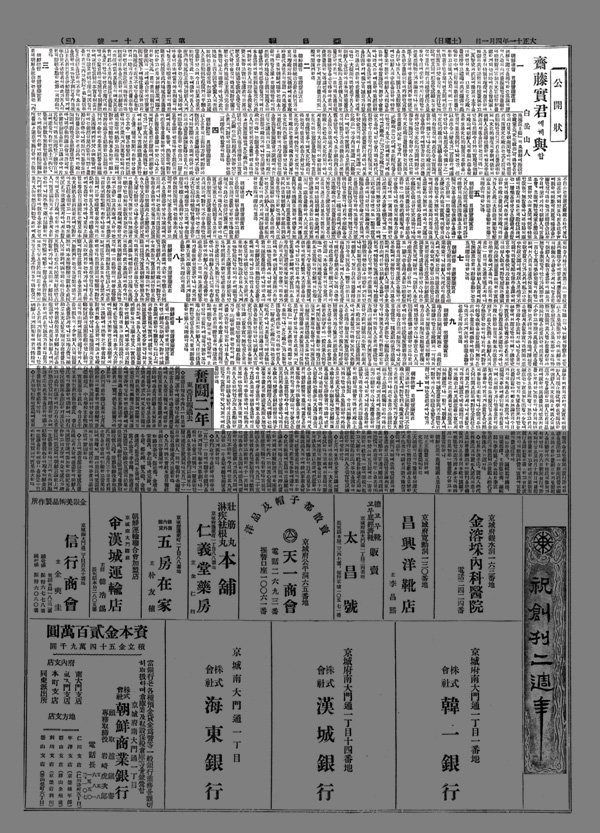

겉과 속이 다른 사이토의 속임수를 하나하나 폭로하던 동아일보는 창간 2주년 기념호인 1922년 4월 1일자에 사이토 비판의 종합판을 실었습니다. 3면의 대부분을 할애한 장문의 논설 ‘공개장-재등실 군(君)에게 여(與)함’이 그것입니다. 기사는 자질구레한 것 빼고도 사이토가 총독 자리에서 물러나야 하는 이유로 8가지를 열거했습니다. △실패한 내지연장주의 신봉 △무단정치와 똑같은 허울 좋은 문화정치 △언론 출판 집회에 대한 압박 △해롭고 쓸모없는 중추원 존치 △냉담, 무성의로 일관한 조선인 교육정책 △일본인 본위 산업정책 △경찰의 확장 △유명무실한 지방자치와 조선인 관리 임용이 그것입니다. 특히 무단정치의 근본은 그대로 두고 겉만 고친 문화정치에 대해서는 ‘양두구육(羊頭狗肉)은 세상 사람들을 오래도록 기만하지 못한다’고 준엄하게 꾸짖었습니다.

기사는 이어 사이토에게 ‘군이 총독을 맡은 것은 해군 부패사건(지멘스 독직사건)의 치명상으로부터 부활하려던 것이었는데, 외형상 조선의 소란을 진정시킨 공을 세웠으니 오늘이라도 몸을 빼 동쪽(일본)으로 돌아감이 몸을 보존할 현명한 계책’이라고 조언했습니다. 점잖게 권했지만 당장 물러나라고 요구한 것이었죠. 편집국장 이상협이 쓴 이 기사는 고구려의 명장 을지문덕이 30만 대군을 끌고 쳐들어온 수나라 장수 우중문에게 보내 조롱했다는 ‘…전승의 공 이미 높으니 이제 만족하고 그치길 바라오’라는 시를 다시 보는 듯합니다.

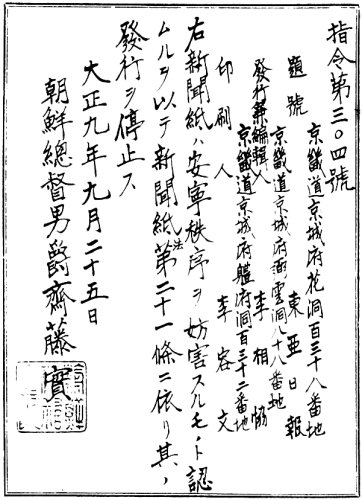

신문을 검열하던 총독부 당국은 깜짝 놀라 이 기사가 조선통치를 부인하는 내용이며, 배일사상 배일운동을 선전 고취하는 내용이라며 압수조치를 내렸습니다. 압수를 당하면 대개 문제 된 기사를 들어내고 호외를 발행해 늦게라도 배달하곤 했지만, 띄어쓰기나 줄 바꿈도 안 한 원문 기준으로 200자 원고지 35장에 이르는 기사를 삭제하자니 답이 나오지 않았습니다. 동아일보는 할 수 없이 윤전기에서 한 번에 찍어내는 3~6면을 통째로 내리고 일부 지방에 1, 2, 7, 8면만 담은 슬픈 창간 기념호를 배달해야 했습니다.

정경준 기자 news91@donga.com

과거 기사의 원문과 현대문은 '동아플래시100' 사이트(https://www.donga.com/news/donga100)에서 볼 수 있습니다.

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘과 내일

구독

-

동아리

구독

-

양종구의 100세 시대 건강법

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[동아플래시100]조선 처녀도, 평양 기생도 일본 도쿄로…무슨 일이?](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/09/15/102940717.1.jpg)

![그리스 경제 부활이 긴축 덕분?…진짜 반전은 따로 있다[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480916.1.thumb.jpg)

댓글 0