송호근 교수 ‘국민의 탄생’ 출간

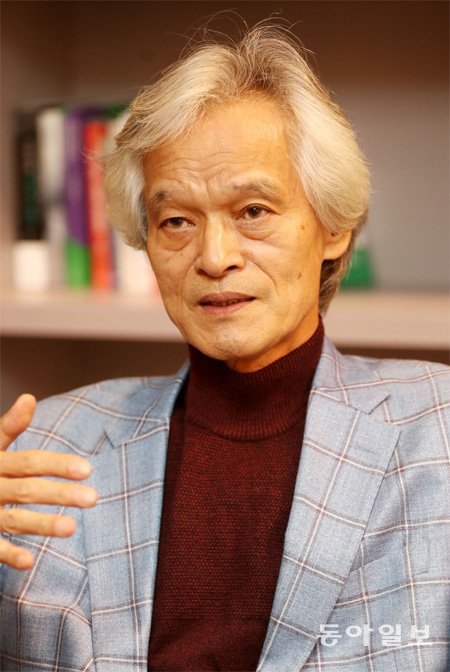

사회학자로 살다 3년 전 돌연 장편소설 두 편을 썼다. 학자로서 40권 넘는 책을 썼으나, 시대가 흘러가면 지식도 함께 흘러가버려 공허했기 때문이라고 한다. 송호근 포스텍 석좌교수(64)가 ‘인민의 탄생’(2011년), ‘시민의 탄생’(2013년)에 이어 7년 만에 ‘국민의 탄생’(민음사)으로 ‘탄생’ 3부작을 완결했다. 지난달 27일 서울 종로구 동아미디어센터에서 만난 송 교수는 “‘탄생 시리즈’는 10년이 넘는 동안 탄탄한 연구 끝에 쓴 책이라 공허함이 들지 않는 책이다. 다른 책을 쓰더라도 늘 이 책을 마무리해야 한다는 부채의식이 있었다”고 했다.

시리즈를 관통하는 주제는 조선 말기와 일본 제국주의 시기 한반도의 공론장이다. 종교, 정치(사회운동), 매체(문예) 세 가지 축의 공론장에서 나타난 인민, 시민, 국민 의식의 발전 양상을 좇는다. ‘인민의 탄생’에서는 한글 확산으로 평민 사이에 담론장이 발생해 인민으로 발전한 과정을, ‘시민의 탄생’에서는 인민을 넘어 근대 시민으로 변모해가는 과정을 추적했다.

이번 책에서는 1905∼1919년 가혹한 일제 탄압 아래서 암암리에 싹튼 시민의식에 민족주체성이 더해지며 국민의식을 갖게 되는 과정을 분석했다. 송 교수는 고종이 승하하면서 ‘인민’들에게 ‘망해가는 나라를 우리가 붙잡아야 한다’는 주체의식이 생겼다고 봤다. 문예와 종교의 공론장에서 꿈틀댄 시민의식이 민족성 및 역사성과 만나 저항운동으로 변모해 3·1운동에서 꽃을 피웠다고 분석했다. 그는 “시민과 역사성이 결합하면 국민이 된다”며 “역사적으로 시민사회에서 국민국가로 진입할 땐 혁명이나 전쟁이 일어나는 경우가 많은데, 한반도에선 3·1운동으로 나타난 것”이라고 했다

또 다른 중요한 공론장의 축인 종교에 대해 송 교수는 ‘시민종교’라고 명명했다. 송 교수는 “프랑스 사회학자 에밀 뒤르켐이 설명했듯 인간종교가 성(聖)이라면, 시민종교는 속(俗)이다. 종교를 세속화한 것이 시민윤리의 발현”이라며 “종교 공론장은 시민을 배양하는 인큐베이터였다. 여기에 민족정체성이 더해져 항일운동, 즉 3·1운동의 일등공신이 됐다”고 했다.

이 시리즈를 집필해온 13년간 공론장에 천착한 그에게 현재 우리 사회의 공론장은 어떤 모습일까. 송 교수는 “문재인 정권은 의견이 다른 사람들을 ‘정의를 모르는 사람’이라고 치부하고 장벽을 쌓았다”며 공론장의 부재를 지적했다. 그는 “지향과 경력이 동질적인 성(청와대) 안의 집권세력이 1980년대부터 지켜온 ‘그들의 민주주의’를 수호한다며 오히려 민주주의를 훼손하고 있다. 외부 공격이 들어오면 문을 닫아버린 박근혜 정부와 결과적으로 모양이 똑같아졌다”고 비판했다.

현대를 배경으로 하는 탄생 시리즈 4편을 기대해도 되느냐는 물음에 송 교수는 “아직 이르다”고 했다. 그는 “6·25전쟁 이후 다종교 사회로의 발전 등을 고려할 때 이후의 공론장을 연구하는 건 엄청난 과제”라며 “구한말 개화사상가 유길준을 소재로 한 소설을 써볼까 한다”고 했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![형제애로 마련한 400억…감사 전한 튀르키예[동행]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130402416.1.thumb.jpg)

댓글 0