1922년 12월 13일

플래시백

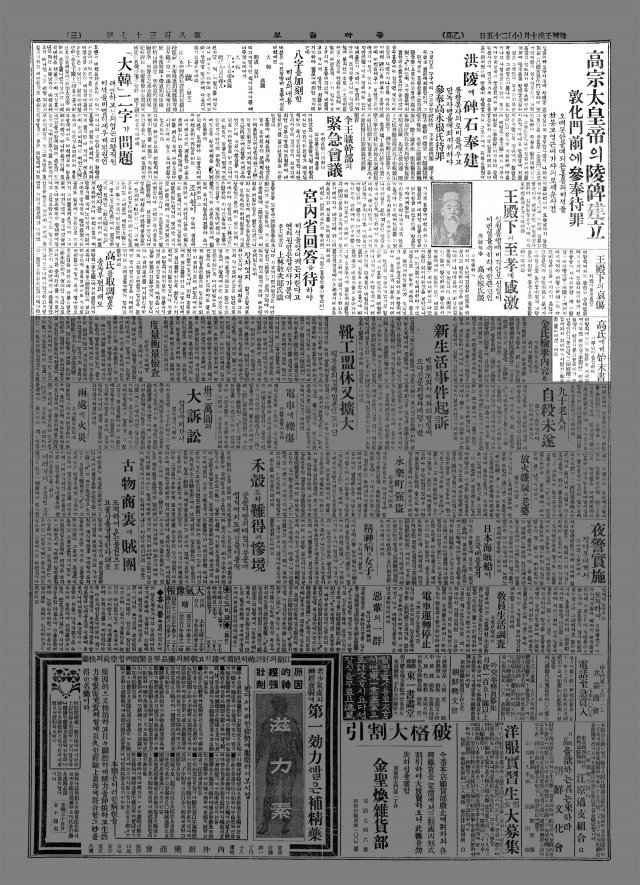

기울어가는 조선의 26대 국왕이자 대한제국 초대 황제였던 고종의 삶은 생전은 물론 1919년 1월 21일 승하한 뒤에도 순탄치 않았습니다. 비록 열강의 틈에서, 또 명성황후와 대원군의 다툼 속에서 이리저리 흔들렸지만 우리는 퇴위한 ‘태황제’의 지위를 인정해야 한다고 한 반면, 일제의 시각은 판이하게 달랐기 때문입니다. 일제는 1910년 대한제국을 강제 병탄한 직후 황제인 순종을 ‘창덕궁 이왕’, 태황제 고종을 ‘덕수궁 이태왕’으로 격하한 터였습니다.

1895년 변을 당한 명성황후의 비문은 훗날 고종과 합장할 것을 감안해 사이사이 공백을 두고 이미 ‘대한/□□□□□홍릉/명성□황후□□’라고 만들어놓은 상황이었습니다. 이제 ‘고종태황제’, ‘명성태황후’ 등을 새겨 넣으면 되는데 일제는 아직도 사라진 대한제국 황제 운운하느냐며 ‘대한’과 ‘황제’를 쓰지 못하게 했습니다. 1920년 고종의 시호가 ‘고종태황제’로 확정된 뒤에도 일제는 여전히 비석에는 고종태황제 앞에 ‘전(前)’ 자를 붙이도록 고집을 부려 국장 후 4년이 다 되도록 비를 세울 수 없었습니다.

이런 상태에서 68세의 나이에 홍릉 참봉이 된 고영근이 큰일을 합니다. 명성황후의 조카 민영익의 청지기로 궁중에 드나들다 고종의 눈에 들어 종2품 벼슬까지 했던 인물입니다. 그는 순종이 홍릉을 참배할 때마다 미완성인 채 비각에 누워있는 비석에 마음 아파하는 걸 지켜보다 더 참지 못하고 1923년 12월 11일 비를 바로세웁니다. 당당하게 ‘대한/고종태황제 홍릉/명성태황후 부좌’라는 비문을 새겨서 말이죠. 부좌(祔左)는 아내를 왼쪽에 합장했다는 뜻입니다.

하지만 고영근은 1923년 3월 파면됐고, 이후 극도로 쇠약해져 그 해 4월 1일 천식으로 세상을 떠나고 말았습니다. 고영근은 경상좌도 병마절도사, 황국협회 부회장, 만민공동회 회장을 지냈고 명성황후 시해의 주동자인 우범선을 일본에서 처단하기도 하며 많은 족적을 남겼지만 오늘날 우리에겐 ‘조선 최강의 능참봉’으로 기억되고 있습니다.

정경준기자 news91@donga.com

과거 기사의 원문과 현대문은 '동아플래시100' 사이트(https://www.donga.com/news/donga100)에서 볼 수 있습니다.

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

여행의 기분

구독

-

광화문에서

구독

-

김순덕 칼럼

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[동아플래시100]한 끼에 한 숟가락씩 쌀 모아 민족대학 세우려 몸부림](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/11/10/103883428.1.jpg)

![[사설]公기관 57곳 수장 공백, 6개월 이상도 24곳… 사업-인사 올스톱](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130522418.1.thumb.jpg)

댓글 0