1923년 3월 30일

플래시백

경기 안성에 사는 주부 이정도는 4월부터 아침저녁으로 밥을 지을 때 식구 수대로 한 숟가락씩 쌀을 덜어내 모으기 시작했습니다. 살림이 넉넉하지 못해 평소 절약하려는 것은 아니었습니다. ‘우리의 큰 사업에 남녀가 함께 해야 한다’고 생각하고 실행에 옮긴 것이었죠. ‘큰 사업’은 바로 조선민립대학 설립이었습니다. 이 사연은 동아일보 1923년 4월 4일자 3면에 2단 크기로 실렸습니다.1923년에는 평범한 아낙네까지 나설 정도로 민립대학을 세우자는 움직임이 본격화했습니다. 일제가 틀을 짜놓은 식민지교육으로는 민족의 힘을 기를 수 없다는 판단에 힘이 붙었던 것이죠. 3‧1운동 이후 높아만 갔던 독립의 기대가 워싱턴군축회의를 끝으로 물거품이 되자 이젠 긴 호흡으로 실력을 쌓아야겠다는 방향 전환도 밑거름이 됐습니다. 한말 국채보상운동 때부터 얘기가 나왔고 민족주의자들과 유지들의 모임인 조선교육회가 품어 온 민족대학 구상이 비로소 구체화되는 것이었죠.

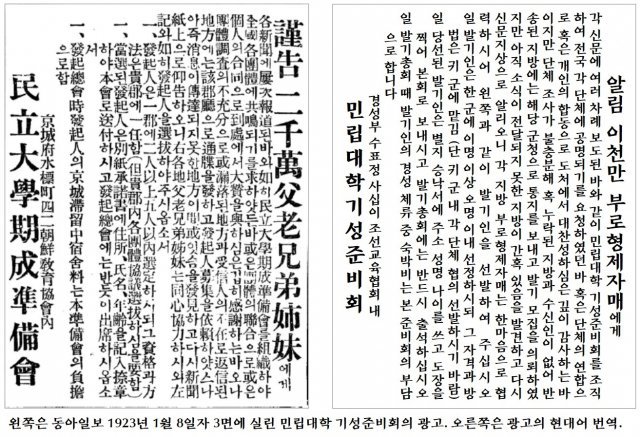

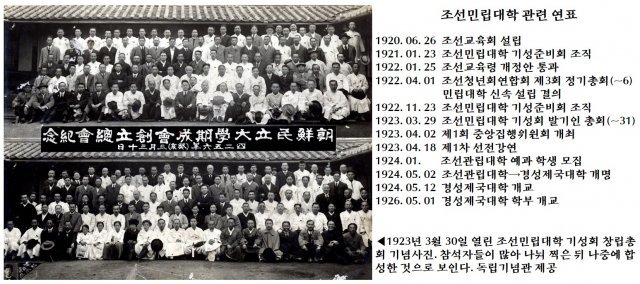

드디어 1922년 11월 조선민립대학 기성준비회가 조직돼 전국에 발기인을 뽑아달라고 요청했습니다. 동아일보에만 세 차례 ‘근고 이천만 부로형제자매에게’ 광고를 실어 발기인 선출 결과를 알려달라고 했죠. 그 결과 전국에서 1170명의 발기인이 선정됐고 이듬해 3월 29~31일 경성에서 조선민립대학 기성회 발기인 총회를 열었습니다. 462명이 참석했죠.

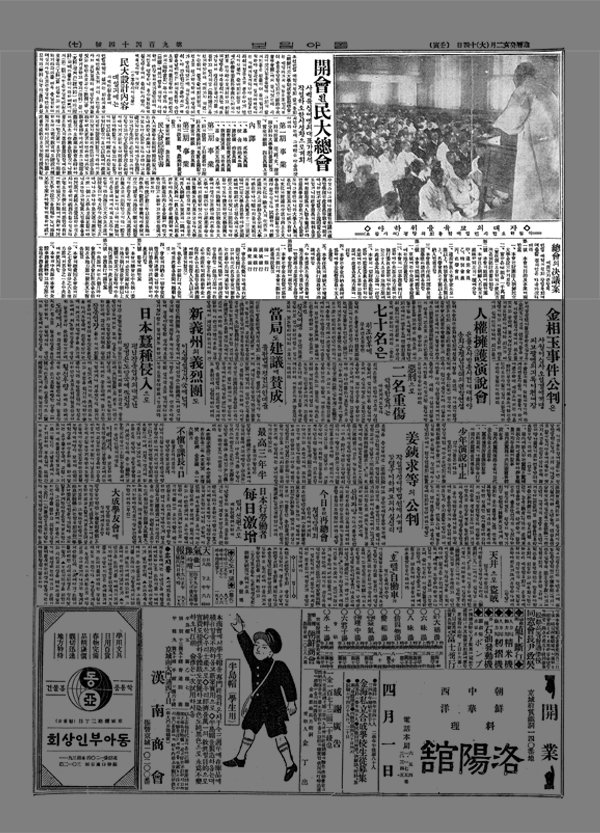

총회 첫날 소식은 동아일보 3월 30일자 3면에 ‘개회된 민대 총회’ 머리기사로 실렸습니다. 지면에 소개된 ‘발기취지서’는 첫 단락부터 읽는 이의 마음을 흔들어 놓았죠. ‘우리의 운명을 어떻게 개척할까. 정치냐? 외교냐? 산업이냐? 물론 이들 분야가 모두 다 필요하다. 그러나 그 기초가 되고 요건이 되며 가장 급한 일이면서 가장 먼저 해결할 필요가 있으며 가장 힘 있고 가장 필요한 수단은 교육이 아닐 수 없다.’ 설립자금은 1000만 원으로 결정했습니다. 지금 1000억 원이 넘는 돈이죠. 3기에 걸쳐 법(法)‧경(經)‧문(文)‧이(理)과를 시작으로 의(醫)‧농(農)과까지 모두 9개 학과를 설치하기로 했고요.

하지만 이 아낙네의 바람은 이뤄지지 못했죠. 중앙부와 지방부가 따로 움직였고 지방부에 참여한 유지들은 총독부 입김에 좌우되는 관변단체 인사들이 많았습니다. 1923년 9월 관동대지진이 일어나자 성금을 내라는 독촉에 민립대학 모금은 뒷전으로 밀렸습니다. 국내에서도 연이은 수해와 가뭄에 모금은 불가능했죠. 결국 1924년 들어 민립대학 설립운동은 유야무야됐습니다. 이 틈을 타 총독부가 경성제국대학을 세운 것은 결정적 타격이 되고 말았죠.

이진 기자 leej@donga.com

과거 기사의 원문과 현대문은 '동아플래시100' 사이트(https://www.donga.com/news/donga100)에서 볼 수 있습니다.

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

횡설수설

구독

-

고양이 눈

구독

-

한규섭 칼럼

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[동아플래시100]“이제 와서 진학 못한다고?” 경기고 선배들의 분노](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/11/14/103956454.1.jpg)

댓글 0