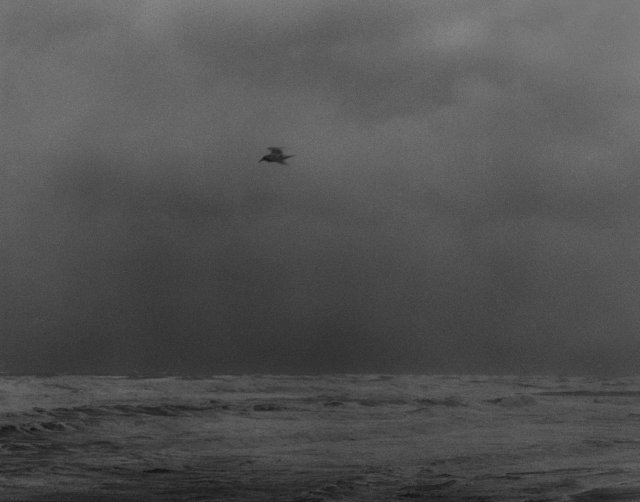

● 민병헌의 ‘새’ 사진전을 보고

구름 한 점 없이 날씨가 맑은 날. 스마트폰 카메라로 하늘을 찍으면 새파랗게, 단풍을 찍으면 타오르는 듯 붉게 나온다. 명암의 대비가 뚜렷한 원색(原色)의 향연! 누구나 폰카만 있으면 웬만한 프로 사진작가 못지 않게 찍어낼 수 있는 시대다.

“빛이 강한 것만 리얼리티가 있는 것일까요. 사진이란 결국 광선에 대한 이야기입니다. 빛이 강하냐, 약하냐의 차이일 뿐입니다. 새벽 안개가 꼈든, 눈과 비가 오는 날이든 어떤 날씨에서도 빛은 결국 사실입니다. 단지 광선이 굉장히 어두울 뿐이죠.”

그래서일가. 어둑어둑하고 습기가 찬 듯한 그의 사진을 보고 있노라면 마음이 가라앉으면서 깊은 명상에 빠져든다.

그는 암실에서 작업을 할 때면 웬만하면 밖에 나오지 않는다. 하루, 이틀 넘게 밤을 지새우는 날도 많다. 그럴 때면 밥도 암실에서 먹고, 심지어 용변도 암실에서 본다고 한다. 그는 암실 밖으로 나와버리면 광선이 바뀌고, 감정과 정서가 달라지기 때문이다. 그래서 그의 사진 작품은 뒤늦게 똑같은 버전을 만들어 낼 수 없다고 한다. 왜냐하면 인화지랑 각종 약품이 달라졌을 뿐 아니라, 암실에서 느꼈던 감정을 다시 찾기란 불가능하기 때문이다.

―암실에서 작업할 땐 어떤 기분인가요.

“암실에 들어가면 마음이 너무너무 편했습니다. 청소년기에 열등감이 반항심으로 이어졌고, 대학 때도 공부에는 관심이 없었어요. 그런데 사진에 빠지기 시작하니까 헤어나지 못하겠더군요. 열등감, 소외감 같은 것이 나를 암실이라는 공간으로 몰아넣었던 것 같아요. 암실은 내게 도피처였습니다. 어두운 그 공간이 너무 좋았어요. 물론 공부 열심히 한다고 1등하는 건 아닌데, 전세계 누구도 나만큼 암실에서 오래 있던 사람은 없을꺼예요. 정말 무식한 이야기죠. 그 정도로 암실 안에 있는 시간이 좋았습니다. 젊었을 때는 식음을 전폐하고 암실에 있었죠.”

―군산으로 이사하신 이유는.

“원래 고향은 서울입니다. 5년 전에 촬영을 갔다가 마음에 드는 적산가옥을 발견했죠. 3년 동안 비어서 폐허처럼 돼 있던 집이었습니다. 군산의 구시가지가 너무 맘에 들었습니다. 제가 어릴적 종로5가 효제국민학교를 다녔는데, 서울이 대도시지만 당시만 해도 저녁 때가 되면 골목의 조용한 분위기가 있었어요. 낮은 건물 뒤로 해가 뉘엿뉘엿 질 때 아이들끼리 뛰어놀다보면 할머니가 욕을 하시면서 ‘밥차려 놨으니 빨리 들어와라’하고 소리치시죠. 군산의 도심지에 그런 분위기가 남아 있더군요. 시골에 전원주택 짓고 살 곳은 많아요. 그런데 도심인데도 그런 골목 분위기가 남아 있는 곳은 많지 않습니다. 더 늙기 전에 한번 살아보자는 생각이 들었죠. 앞으로 좀더 편안한 마음으로 다니면서 보는 풍경도 찍을 계획입니다.”

● 맺는 말

민병헌 작가의 사진을 보면서 내가 그동안 스마트폰으로 찍은 인물 인터뷰 사진이나 풍경사진을 되돌아보았다. 신문에는 늘 명확한 초점과 밝은 조명 아래에서 선명하게 찍힌 사진만 실린다. 초점이 나가거나, 안개가 낀 흐릿한 사진은 실릴 수가 없다. 인터뷰 사진은 가급적 야외의 태양광 아래서 클로즈업 해야 하고, 풍경사진도 맑은 날 총천연색으로 찍힌 사진을 쓰게 마련이다. 그런데 가을비가 추적추적 내리던 어느날. 집으로 가는 아스팔트 길에 가로등 불빛이 비춰 반짝반짝 빛나는 것을 본 적이 있다. 마치 검은색 아스팔트에 작은 별들이 떠 있는 듯한 모습이었다. 순간적으로 휴대폰을 꺼내 사진을 찍었다. 어둡고도 흐릿하게 번지는 빛이 때로는 사람의 마음을 위로할 수도 있다는 생각이 들었다.

전승훈 기자 raphy@donga.com

전승훈 기자의 디자인&콜라보 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

베스트 닥터의 베스트 건강법

구독

-

교양의 재발견

구독

-

새로 나왔어요

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![“BTS-정의선, 도와줘요… 기후위기가 지구를 덮치지 않게” [전승훈 기자의 디자인&콜라보]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/12/12/104405778.3.jpg)

댓글 0