[내 삶 속 동아일보] <19> 배우 송승환

연출-제작 등 무대 안팎 종횡무진… ‘난타’ 세계적 공연 키워내기도

9년만에 연극 ‘더 드레서’ 무대에… 시력 나빠져 대사 전부 외워

“동아연극상이 나침반을 잡아줬죠. 나는 배우를 해야 하는 사람이구나 하는….”

올 연말 연극 ‘더 드레서’에서 ‘선생님(Sir)’ 역할을 맡아 희끗희끗 수염을 기른 신사. 52년 전 연극 ‘학마을 사람들’ 무대에 올랐던 순간을 떠올리자 얼굴에 소년 같은 미소가 스쳤다.

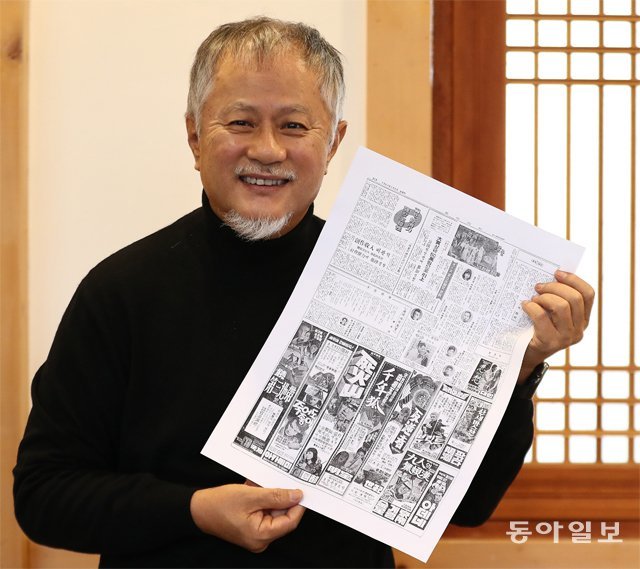

그 이듬해인 1969년, 12세 소년이던 송승환(63)은 동아연극상 역대 최연소 특별상을 받으며 배우를 꿈꾼다. “공부에 지장 없는 범위에서 연극을 계속하겠다”던 수상 소감의 약속을 지켜냈다. 배우, 연출자, 제작사 대표로 그는 늘 극장 안팎에 머물렀다. 최근 서울 중구 정동극장에서 만난 그는 “어른들이 ‘잘한다’ ‘잘한다’ 하고 동아연극상까지 받으니 그게 좋다는 건 알았다. 아마 내 인생은 그때 정해졌을 수도 있다”며 웃었다.

“마냥 재밌고 신났죠. 대사에 관객이 웃고 울고 바로 반응이 오잖아요. 첫 공연 끝나고 커튼콜에서 박수 치는 관객들을 보는데 짜릿했어요.”

연출자 겸 배우로 ‘극단 76단’ 생활을 하며 방송 연기자를 하는 동시에 라디오 MC로 활동 반경을 넓혔다. 이후 공연 제작에 흥미를 느낀 그는 ‘난타’를 세계적 공연으로 키웠다.

“내게 남은 게 아무것도 없어.”

그는 2018년 평창 겨울올림픽 개·폐회식 총감독을 맡은 뒤 황반변성, 망막색소변성증으로 시력이 나빠져 현재 글자도 보기 어렵다. 상대역 표정을 읽으려면 상대에게 얼굴을 바짝 들이밀고 뜯어봐야 한다. ‘남은 게 없는’ 절망적 상황에서 무대를 다시 떠올렸다. 연극이 더욱 고파졌다. 9년 만의 무대 복귀였던 이번 연극의 첫 대본 리딩을 할 때, 대사를 다 외워서 갔다. 베테랑 배우들인 후배 안재욱 오만석 배해선 정재은 등이 깜짝 놀랐다. 이들이 바짝 긴장해 바로 다음 만남에서 대사를 다 외워 왔다고 한다.

“눈이 잘 안 보이게 되면서 배우 표정이나 무대가 잘 안 보이니 연출은 힘들어졌어요. 그런데 연기는 제 세계 안에서 상상하고 몸짓하면 되잖아요. 연기에 더 잘 몰입할 수 있었죠.”

11월 시작된 ‘더 드레서’는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 12월 중순 중단됐다. 당초 29일부터 6일간 공연을 재개할 계획이었으나 결국 불가능해졌다. 20세기 후반 최고 연극의 하나로 꼽히는 이 작품은 노배우 ‘선생님’과 그의 드레서 ‘노먼’을 중심으로 한 연극 속 연극. 그는 “작품 배경인 2차 세계대전과 현재의 팬데믹 상황이 비슷하다. 공연을 꼭 올리겠다는 연극인들의 투철한 신념도 닮았다”고 했다.

‘연기는 나를 버리고 그 인물이 되는 과정’이라는 그는 “노배우 역할과 송승환이 점점 더 하나가 되는 느낌”이라고 했다. ‘연극에 관한 연극(메타연극)’인 작품은 송승환과 만나 비로소 ‘메타 송승환’이 됐다.

내 삶 속 동아일보 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

어린이 책

구독

-

새로 나왔어요

구독

-

사설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![‘올해의 작가상’ 개그맨 고명환 “죽을 뻔한 나를 구해준 비법은” [인생2막]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130681832.4.thumb.jpg)

댓글 0