1923년 12월 1일

플래시백

1920년대는 공황의 연속이었습니다. 특히 일본에서 두드러지게 나타난 현상이었죠. 제1차 세계대전이 끝난 직후인 1920년 일본에 ‘반동공황’이 밀어닥쳤습니다. 1차 대전 동안 유럽은 전쟁터가 됐지만 상품을 수출했던 일본에는 벼락경기가 일어났죠. 저녁 연회가 끝나 신발을 내주려던 게이샤가 어두워 찾지 못하겠다고 하자 신흥갑부가 100엔 지폐에 불을 붙이고는 ‘어때, 이제 잘 보이지?’라고 하던 시기였습니다. 수출이 곤두박질치면서 과잉설비와 물가폭등은 걷잡을 수 없는 지경이 됐죠. 이제 좀 한숨 돌리나 싶었던 1923년에는 10만 명 넘는 희생자를 낳은 간토(關東)대지진이 일어났습니다. ‘지진공황’이 곧바로 뒤를 이었죠. 그 다음에는 쇼와공황과 대공황이 기다렸다는 듯이 차례차례 들이닥쳤습니다.

일본 경제의 영향권 아래 있던 한반도에도 심각한 타격이 몰려 왔습니다. 한눈에 볼 수 있는 지표로 보통학교 학생들의 중도탈락을 들 수 있죠. 동아일보 1923년 12월 1일자 2면에 실린 ‘금융군색의 영향으로 비참한 보통학생의 퇴학’ 기사가 실상을 알려줍니다. 금융군색은 요즘 말로 금융경색이 되겠죠. 돈줄이 말라서 학비를 마련하지 못하게 되자 어렵게 입학한 보통학교를 중도에 그만두는 어린이들이 1921~1923년에 갈수록 늘었다는 내용입니다. 가난한 가정의 어린이들이 많이 다니는 학교일수록 자퇴율이 더 높은 것은 그때나 지금이나 달라지지 않은 점일 겁니다. 어쨌든 이런 시기일수록 세계가 어떻게 돌아가는지 제대로 아는 일이 중요한 과제가 되겠죠.

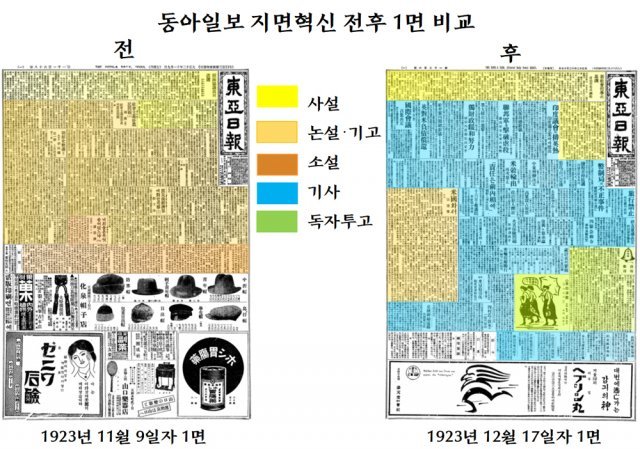

창간 때부터 민중의 표현기관을 자임한 동아일보는 시대의 동향에 발맞춰 지면을 대대적으로 개편했습니다. 1923년 12월 1일자 1면 사설로 이 사실을 알렸죠. 가장 먼저 눈에 띄는 것은 1면의 변화였습니다. 지면혁신 전까지 동아일보 1면은 주장과 의견만 담았습니다. 사설과 논설 기고 외에는 싣지 않았거든요. 1910년 나라를 빼앗긴 뒤 할 말이 있어도 말할 곳이 없던 세월만 10년이었습니다. 1920년 동아일보가 창간돼 표현수단이 생기자 1면은 우리 목소리를 싣는 고정면이 됐죠. 그러던 것이 약 4년 만에 바뀐 겁니다. 사설은 놓아두고 논설이나 기고는 가급적 뒤로 돌리는 대신 기사를 실었죠. 그것도 외신기사를요. 세계의 움직임을 비중 있게 전달하려는 의도였죠.

과거 3면에 있던 사회기사와 4면의 지방기사는 2면으로 당겼고 종전에 2면 일부를 채웠던 경제기사에는 4면 전체를 내줬습니다. 경제면을 늘리는 한편 정경부를 정치부와 경제부로 나눴죠. 경제의 중요성을 감안한 조직 개편이었죠. 지면 변화와 더불어 눈에 띄는 특징은 독자들이 만드는 지면을 크게 늘린 점이었습니다. 1면에 ‘자유종’과 ‘독자만화’를 실었고 2면에는 ‘불평’을, 3면에는 ‘질의응답’을 각각 배치했죠. 모두 독자들의 원고를 받아 만들었습니다. ‘자유종’과 ‘불평’ ‘질의응답’은 지령 100호 무렵에 도입했던 형식을 지령 1000호를 넘은 이 시점에 새롭게 다듬어 내놓았죠.

우리 형편을 세계인에게 전하는 ‘영문란’을 만든 점도 색달랐습니다. 쉽게 말해 ‘영어 사설’이라고 보면 됩니다. 맨 위에는 ‘2000만의 목소리(Voice of The Twenty Million)’라는 구절을 넣어 성격을 분명히 했죠. 3면에 배치한 영문란은 초기 필자로 윤치호와 변영로가 들어 있었습니다. 두 사람 모두 당시에 ‘영어 도사’로 손꼽히던 인물이었죠. 영문란은 횡설수설을 번역해 싣기도 하고 간간이 외국과 관련된 원고를 게재하기도 했습니다. 다만 6개월 전 주 1회 증면형식으로 만들었던 일요호 4개면은 지면혁신으로 사라졌습니다. 일요호에 실었던 독자문단은 매주 월요일 ‘월요란’에 ‘독자문예’를 신설해 소화했죠.

이진 기자 leej@donga.com

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

황형준의 법정모독

구독

-

기고

구독

-

김대균의 건축의 미래

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[동아플래시100]중국인의 노예 신세나 다름없었던 간도 우리 농민](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/02/02/105233173.1.jpg)

![“비행 지연에도 아무도 항의하지 않았다”…승객·항공사 모두 감동 [e글e글]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130825826.1.thumb.jpg)

댓글 0