한시를 영화로 읊다<11>자라 낚는 나그네

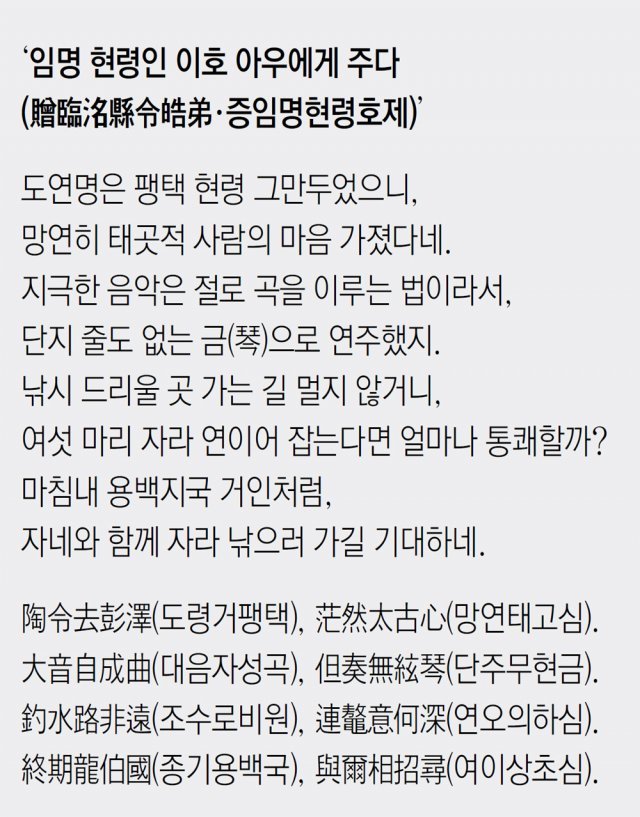

팀 버턴 감독의 영화 ‘빅 피쉬’(2003년)에서 아들은 아버지가 잡을 뻔했다는 거대한 물고기 이야기를 믿지 않는다. 말할 때마다 더 커지는 듯한 아버지의 물고기 이야기처럼, 한시의 세계에도 허풍처럼 느껴지는 과장된 표현이 특기인 시인이 있다. 이백(李白·701∼762)은 흰 머리가 900m쯤 자랐다거나(백발삼천장·白髮三千丈) 눈꽃 크기가 손만 하다고(설화대여수·雪花大如手) 쓰곤 했다. 그가 송사(訟事)로 인해 정직(停職)을 당한 아우뻘 되는 이에게 준 시는 다음과 같다.

시의 전반부는 도연명의 일화다. 이호를 위로하기 위해 녹봉 때문에 지조를 굽힐 수 없어 벼슬을 버리고 떠난 도연명의 이야기를 꺼낸 것이다. 이야기는 이윽고 현실을 벗어나 신선의 세계로 이어진다. 이백은 시에서 신선세계 이야기하길 즐겼다. 시에 등장하는 ‘자라(鼇)’ 역시 상상의 동물이다. ‘열자(列子)’에는 바다 위 신선들의 산 다섯 좌를 떠받치고 있다는 거대한 자라 이야기가 나온다(탕문·湯問). 그 자라들은 세 마리씩 짝을 이뤄 산 하나씩을 지고 있었는데, 용백지국(龍伯之國)의 거인이 여섯 마리 자라를 한꺼번에 낚아버려서 지고 있던 두 좌의 산이 사라졌다고 한다. 이백은 거인의 거대한 자라 낚기를 통해 이호에게 잗다란 현실의 문제에 연연하지 말라고 권유한 것이다.

‘자라’는 이백이 즐겨 쓴 이미지 중 하나이기도 했다. 역적이나 간신 등 제거해야 할 악당들을 비유하거나 자신이 꿈꿨던 이상을 암시한다. 그래서 “생각은 큰 자라를 베는 데 있으니, 어찌 큰 고래 회 뜨는 것을 논하랴(意在斬巨鼇, 何論회長鯨)”(聞李太尉大擧秦兵百萬出征東南·문이태위대거진병백만출정동남)처럼 자신의 기백을 드러낼 때 많이 사용했다. 그래서 이백을 흠모했던 후배 시인들 역시 그의 시를 칭송할 때 자라를 떠올리곤 했다.

영화 속 빅 피쉬는 포획되지 않는다는 점에서 자유를, 자신의 길을 간다는 점에서 이상주의자를 떠올리게 한다. 이백 역시 자유를 열망하며 현실에 구속되지 않고 이상을 고수했다. 이백의 시를 읽노라면 위대한 시인은 꿈꾸던 이미지로 남는다는 사실을 확인하게 된다.

임준철 고려대 한문학과 교수

한시를 영화로 읊다 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

김영민의 본다는 것은

구독

-

2030세상

구독

-

이럴땐 이렇게!

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0