1924년 4월 1일

플래시백

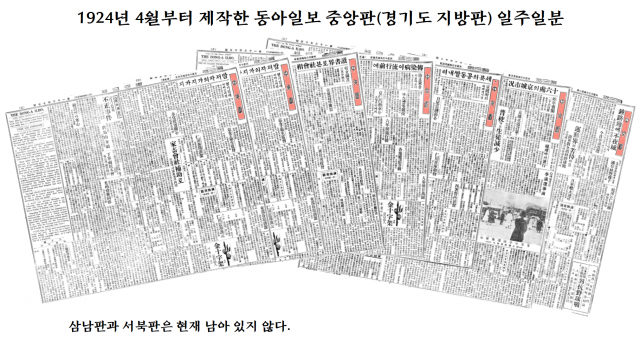

1924년 4월 1일 동아일보가 네 돌을 맞았습니다. 임직원들은 4년이 아니라 한 10년은 지났다고 느꼈을 법합니다. 일제의 압박이 심했던 반면에 독자들의 기대는 컸으니까요. 그동안 한 차례 무기정간에 손가락으로 꼽을 수 없을 만큼의 압수와 삭제를 당했습니다. 그래도 독자들을 믿고 민족 해방과 신문화 건설의 양대 과제를 향해 한 발 한 발 나아갔습니다. 이날 자 사설에서 ‘왈 청년운동, 왈 사회운동, 왈 물산장려, 왈 민립대학의 각 방면 운동에서 항상 고무 진작의 임무를 맡았다’고 스스로 평가한 근거였죠. 사설의 표현 그대로 ‘마음과 힘을 다했고 민중의 기대에 어긋나지 않기를 전전긍긍’한 4년이었습니다.

둘째는 새 사옥을 짓는 것이었죠. 사옥 건설은 창간 때부터의 꿈이었으나 그동안은 옛 중앙학교 건물이었던 종로구 화동의 한옥을 썼습니다. 깨진 창문과 금간 벽 사이로 바람과 눈, 비가 대책 없이 밀려들던 월세살이였죠. 이제 경영이 꽤 안정되고 사원수도 늘어나 신사옥 건축을 더 이상 미룰 수 없었습니다. 이 해 1월 임시중역회의에서 주주들이 1주당 12원 50전을 납부해 자금을 마련하기로 했죠. 3월에는 광화문에 144평을 사들여 신사옥 마련을 위한 첫 발을 뗐습니다. 6개월 뒤에는 177평을 추가로 매입해 한 발 더 나아갔죠.

마지막으로 지방순회통신제도를 시행하기로 했습니다. 경성의 본사 기자가 직접 지방취재에 나서는 방식이죠. 이미 각 지방에 지국과 분국이 200곳을 헤아리는 판에 이 무슨 중복업무인가라는 생각이 들 법도 합니다. 하지만 현지 기자가 당연하게 여기는 사안도 다른 시각으로 볼 수 있고 각 지역 현안을 새롭게 조명하는 효과를 거둘 수 있었죠. 동아일보를 전국지로 끌어올리는 효과도 기대할 만했습니다. 이 기회에 ‘학교역방기’를 연재해 지방교육 발달의 촉매역할도 하고 고군분투하는 교육공로자도 소개하기로 했죠.

하지만 이상 네 가지 약속 중 지방판 발행을 제외한 세 가지는 해를 넘겨서야 가까스로 착수할 있었습니다. 신사옥 착공과 고속 윤전기 도입에는 막대한 자금이 필요했죠. 그런데 주주들이 돈을 내지 않아 속도를 높일 수 없었습니다. 1925년 2월에 미납 주주들에게 2차 독촉장을 보내야 할 지경이었죠. 지방순회통신제도 지연은 1924년 창간기념일 바로 다음날인 4월 2일 발생한 ‘식도원 폭행사건’으로 사내에 분란이 일어난 탓이었습니다. 이 내용은 다음 기회에 살펴보겠습니다.

과거 기사의 원문과 현대문은 '동아플래시100' 사이트(https://www.donga.com/news/donga100)에서 볼 수 있습니다.

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

청계천 옆 사진관

구독

-

사설

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[동아플래시100]“무죄 아니면 사형을” 일 왕궁에 폭탄 던진 김지섭의 외침](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/03/16/105897884.1.jpg)

댓글 0