[한시를 영화로 읊다]<12>자라와 거미 여인

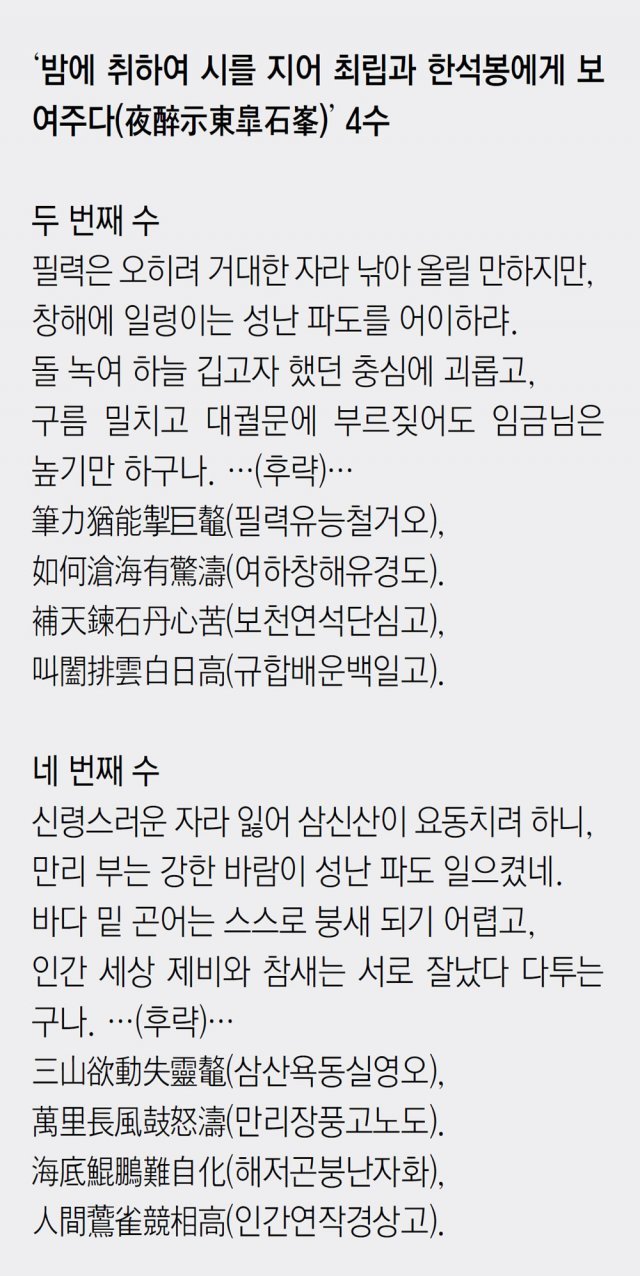

조선시대 차천로(車天輅·1556∼1615)는 11회에 소개한 이백처럼 ‘자라(鼇)’ 이미지를 즐겨 쓴 시인이다. 자라에 얼마나 집착했던지 상대가 먼저 자라란 말을 쓰면 시 쓰기를 그만둘 정도였다.(양경우의 ‘제호시화·霽湖詩話’) 그가 정유재란 무렵 고향인 송도(지금의 개성)에서 벗들과 술을 마시다 쓴 시는 다음과 같다.

차천로와 최립, 한석봉은 동향으로 각기 시 서예 산문에서 당대를 대표하던 인물이다. 그들의 고향 송도는 한때 과거 응시조차 금지됐을 만큼 조선왕조로부터 배척받던 지역이었다. 고려에 절개를 지켜 새 왕조에 참여를 거부한 두문동(杜門洞) 72인 사건의 여파 때문이었다.(이중환의 ‘택리지·擇里志’) 차천로는 두문동 72인 중 한 명인 차원부의 후손이기도 했다. 이들은 고향에서 시를 주고받으며 서로를 위로했는데, 차천로가 자라를 거듭 호출하자 최립도 매번 자라로 화답했다.(최립의 ‘차오산감사운·次五山感事韻’) 이들의 자라 이미지엔 재능에 대한 자부심과 함께 자신들을 소외시킨 조선에 대한 반감이 배어난다.

엑토르 바벵코 감독의 ‘거미 여인의 키스’(1985년)에서도 이런 특수한 이미지의 공유가 나온다. 마누엘 푸이그의 동명 소설을 영화화한 이 작품에선 감옥에 갇힌 두 인물이 등장한다. 성소수자인 몰리나는 무료함을 달래기 위해 자신이 본 영화 이야기를 윤색해 정치범 발렌틴에게 들려준다. 발렌틴은 처음엔 몰리나의 감상적인 태도를 비판하다 차츰 가까워진다. 고문으로 숨져 가는 발렌틴의 환상 속엔 몰리나가 묘사했던 거미 여인이 나타나 그를 구원한다.

임준철 고려대 한문학과 교수

한시를 영화로 읊다 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

이럴땐 이렇게!

구독

-

기고

구독

-

정경아의 퇴직생활백서

구독

-

- 좋아요

- 3개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0