사진가 박태홍 사진집 “나는 사진기자입니다”

언론사 소속 사진기자들이 “사건을 보도하거나 기사를 보충하려는 목적으로 촬영”하는 활동을 포토저널리즘(photojournalism)이라고 한다. 그래서 사진기자를 포토저널리스트(photojournalist)라고 한다.한국의 포토저널리즘은 민간 자본에 의해 일간지 동아일보와 조선일보가 처음 선보인 1920년부터 시작되었다고 보는 게 타당할 것이다. 그러면 올해로 한국의 포토저널리즘 역사는 100년쯤 된다. 그리고 사진기자는 한국 포토 저널리즘 역사의 중심이다.

사진기자들은 입사 후 퇴사까지 거의 같은 일을 한다. 취재기자가 정치부, 산업부, 문화부, 레저부 등으로 부서와 출입처를 옮기는 것과 차이가 있다. 그렇다면 보통 사진기자들은 얼마나 오랫동안 일을 할까? 20대 후반에 입사해 정년퇴임한다고 가정하면 대략 30년 정도 사진기자로 포토저널리즘에 매진한다.

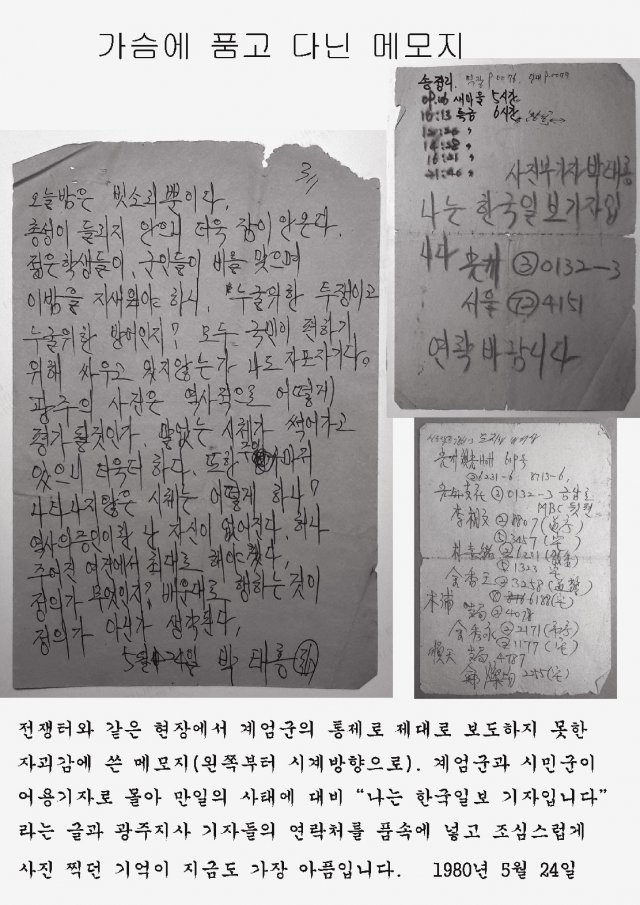

우선 눈에 띄는 게 1980년 광주 민주 항쟁 발생 3일 후인 5월 21일부터 현장에 들어가 촬영한 사진들이다. 흥분한 군중들에게 프락치로 오해받고 카메라를 압수당했다 돌려받는 우여곡절 끝에 그는 광주의 참상을 그대로 기록할 수 있었다. 처음에는 건물 위에 숨어서 거리를 몰래 훔쳐보듯 찍었고, 차츰 시민군의 눈높이로 내려와 항쟁을 기록했다. 진압군의 총탄에 맞아 생을 달리한 시민군의 시체도 필름에 그대로 남아 있다. 어떤 말로 그 시간을 윤색하더라도, 국민의 세금으로 만들어진 군대가 국민을 향해 발포를 하고 죽임을 자행했다는 사실을 그의 사진이 증명하고 있다.

사진기자 박태홍의 필름 속 어린이들은 이제 환갑을 앞두고 있을 것이다. 1978년 5월 전라남도 여천군 둔병도에서 흑백 TV를 함께 보고 있는 초등학생들 사이로 파리를 잡기 위해 메달아 놓은 ‘찍찍이’도 보인다. 사진설명에는 언급되지 않았지만 보는 사람에 따라 많은 것을 뽑아낼 수 있는 게 보도사진의 묘미이기도 하다.

박태홍 기자를 가장 유명하게 만든 사진은 “기적의 소녀, 조수아 양”이다. 1972년 12월 2일, MBC 개국 11주년 기념 ‘남녀 10대 가수 청백전’이 열린 서울 시민회관(현 세종문화회관)에서 공연 폐막 직후 무대장치 합선으로 불이나 53명이 사망하고 76명이 부상당하는 대참사가 발생했다. 사진기자를 시작한 지 만 3년이 안된 박 기자는 많은 관람객이 한꺼번에 탈출하여 아우성을 치는 가운데 조수아(당시 6세)어린이의 왼발이 3층 회전 창문 틀에 걸려 거꾸로 매달려 있는 모습을 단독 촬영해 한국보도사진전 금상을 받았고, 국제 콘테스트인 세계보도사진전에서 은상을 받았다. 이 사진은 당시 언론 검열을 하던 공무원들에 의해 “불안을 조성할 우려가 있다”는 이유로 신문에 실리지 못했다. 하지만 박태홍 기자는 조수아 양의 입원과 퇴원, 그리고 초등학교 입학 및 20년 후 결혼식 모습까지 기록했다.

토속적인 정감은 박태홍 기자의 사진을 관통하는 특징이다. 현란한 기교를 통한 시각 충격보다는 대상 그 자체에 충실한 사진. 그래서 그의 기록은 우리가 지내온 시대와 일상을 담담하게 증언하고 있다.

청계천 옆 사진관 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

특파원 칼럼

구독

-

김영민의 본다는 것은

구독

-

월요 초대석

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![꽃샘 추위가 만든 겨울 풍경 [청계천 옆 사진관]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/03/17/131222298.1.jpg)

댓글 0