1925년 10월 13일

플래시백

가끔 ‘역사는 누가 쓰는가’라는 궁금증을 품게 됩니다. ‘역사는 승자의 기록’이라는 구절이 심심찮게 거론되지만 역사는 역시 살아남은 사람이 쓰겠죠. 그렇지만 당장 역사를 강제하는 힘은 승자에게서 나올 수밖에 없습니다. 일제강점기 때도 그랬습니다. 총독부는 1915년 중추원을 중심으로 ‘조선반도사’ 편찬 사업을 시작했습니다. 조선반도사는 통사(通史), 즉 한민족의 전체 시대를 아우르는 역사책을 목표로 삼았죠. 하지만 ‘(조선인들을) 충량한 제국신민에 부끄러움 없는 위치로 돕고 이끌기 위하여’라는 목적을 분명히 내세웠습니다. 역사 서술이 곧 식민지 통치수단의 하나가 된 꼴이었죠. 제목에서도 알 수 있듯이 한민족의 활동무대를 한반도로 좁혀놓으려는 의도도 드러납니다.

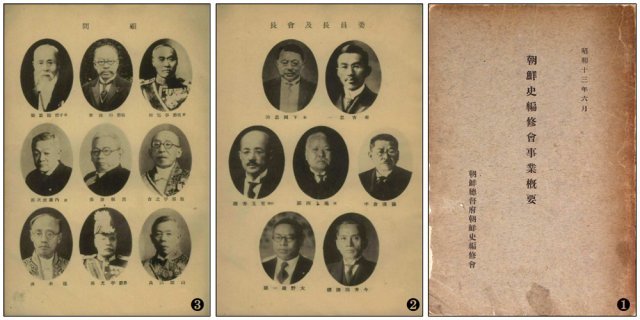

일제가 ‘조선사’를 통사가 아니라 자료집 형태로 내겠다고 한 배경에는 능력 부족도 작용했습니다. 조선의 반만년 통사를 쓸 만한 일본 전문가가 영 부족했거든요. 당시엔 기껏해야 고대사나 일본과의 관계에 초점을 맞춘 조선 연구가 나오는데 불과했습니다. 조선사편수회를 지휘했던 구로이타 가쓰미(黑板勝美)는 고문서학의 권위자였죠. 하지만 자료집 편찬의 바탕에는 한민족의 역사를 일본 밑에 영원히 묶어두려는 무서운 장치도 깔려 있었습니다. 마치 일본에서 메이지유신을 통해 중앙권력이 지방영주를 복속시켜 나갔듯이 우리 역사도 일본제국의 하위부문으로 끼워 맞추는 틀을 만들려 했던 것이죠. 일본은 중앙, 조선은 지방이라는 구도를 고정하기 위해 활용할 사료를 모아들였다는 뜻입니다.

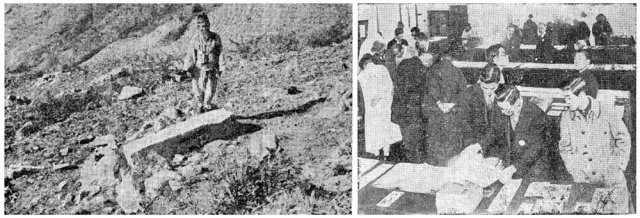

1933년까지 ‘조선사’를 내겠다는 계획은 5년이 더 지난 1938년에야 35책으로 마무리됐습니다. 지방은 물론 일본 만주까지 가서 고문서 문집 영정 고지도 탁본 등을 사들였죠. 고문서만 6만1500장에 가까운 분량이 수집됐다고 합니다. 이렇게 펴낸 ‘조선사’는 해방 이후에도 오래도록 영향을 미쳤습니다. 1980년대 초까지만 해도 일본 연구자들은 ‘조선사’를 밑그림으로 해서 조선왕조실록을 읽었다고 하니까요. 조선사편수회에서 활동했던 일본 연구자들은 한국 국사편찬위원회를 조선사편수회의 후속기관쯤으로 볼 정도였습니다. 해방 후 한국의 역사연구도 ‘조선사’의 그늘에서 쉽게 벗어나지 못했습니다. 한 번 잘못 꿰어진 단추를 바로잡기가 얼마나 힘든지 보여주는 분명한 사례입니다.

과거 기사의 원문과 현대문은 '동아플래시100' 사이트(https://www.donga.com/news/donga100)에서 볼 수 있습니다.

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

data&

구독

-

정미경의 이런영어 저런미국

구독 457

-

전문의 칼럼

구독 8

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[동아플래시100]장년이나 청년이나 정파 불문 한목소리로 “단결! 단결!”](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/07/23/108107667.1.jpg)

댓글 7

추천 많은 댓글

2021-07-16 14:58:41

우리 역사 바르게 알고, 바로 세우는 일은 중요하지만.... 동아는 웬지... 일제 프레임으로 장난치는 문제앙 정부에 맞장구치며 부역하고 있는 듯해서... 안타까움!

2021-07-16 13:39:22

말인즉슨 해방된지 70년이 넘는 오늘도 조사 편수위와 조선사를 극복하지 못했단 뜻이네

2021-07-16 12:24:03

일본놈들 만행은 더 말할필요도 없으니 중국놈들 기사좀 내주세요.