1925년 07월 18일

플래시백

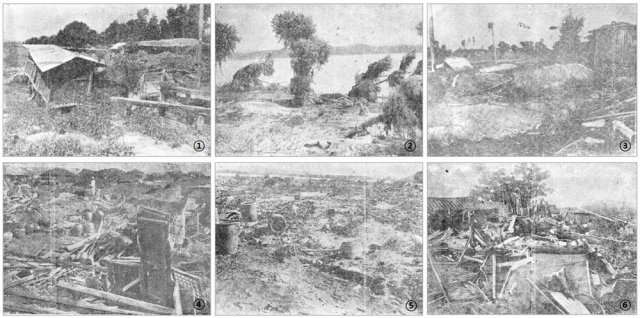

‘전쟁터라 하더라도 타고 남은 기둥이나 허리 꺾인 나무 그림자는 찾을 수 있을 것이고 가장 심한 지진이 있은 후라도 쓰러진 집의 형태는 남아 있을 것이다. 그러나 망원리에는 아무 것도 없다.’ 1925년 7월 장마철 집중호우로 흔적조차 사라진 고양군 망원리(현 마포구 망원동)를 소개한 동아일보 기사입니다. 현장을 찾은 기자는 ‘동네에 서있던 나무 한 그루 풀 한 포기 남겨두지 않고 모조리 깡그리 깎아가고 말았다’라고 놀라움을 감추지 못했죠. 이해 을축년 여름에는 네 차례나 하늘이 뚫어진 듯 비가 쏟아졌습니다. 7월에는 경성을 포함한 중부지방이 엄청난 피해를, 8월에는 북부와 남부지방이 막대한 타격을 입었죠.

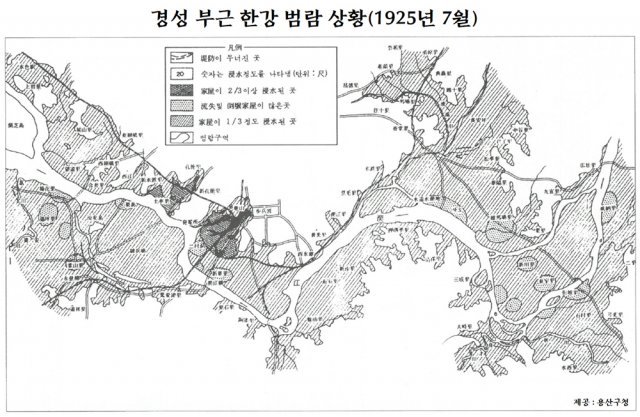

경성에서 가장 큰 피해를 입은 곳은 한강 연안인 용산 마포 뚝섬 등이었습니다. 별다른 치수대책이 없던 시절이라 해마다 물난리를 피할 수 없었지만 1925년은 유독 심했죠. 삽시간에 불어난 물은 가재도구를 옮길 새도 없이 차올라 몸만 빠져나가야 했습니다. 이재민들은 높은 곳으로 피신해 지붕까지 차오른 흙탕물을 보면서 공포와 추위, 굶주림에 울부짖어야 했죠. 제한급수를 하는 바람에 마실 물도 모자랐죠. 미처 대피하지 못한 사람들은 지붕 위로 올라가 목 놓아 울 수밖에 없었죠. 한강 상류에서 집이 줄지어 떠내려 오고 가축들도 떠밀려 왔습니다. 작가 황석영의 ‘철도원 삼대’에서 한강 홍수 때 주안댁이 밧줄로 몸을 묶은 뒤 떠내려가는 참외 수박 돼지를 건져오는 모습은 차라리 낭만적 삽화라고 봐야겠죠.

이해 7월 두 번째 홍수 때는 전기 전신 전화 철도 등이 모두 끊겨 경성이 고립상태에 놓일 정도였습니다. 경성전기회사 용산발전소에 물이 차고 용산전화국도 침수됐죠. 수재민들이 임시숙소로 삼았던 열차의 객차까지 물에 잠겼으니 기차 운행은 꿈도 꾸지 못했습니다. 사정이 이러니 신속한 피해 집계는 엄두를 내지 못했죠. 나중에 집계한 결과 전국에서 사망자 647명, 쓸려간 집 6363채, 무너진 집 1만7045채, 물에 잠긴 집 4만6813채였습니다. 이재민도 수만 명에 이르렀고 피해금액이 1억300만 원으로 당시 조선총독부 1년 예산의 58%에 이르렀다고 했죠. 당시 용산철도공원 임시천막 안에서 홀로 앉아 차오르던 벌건 물을 보며 30대 가장이 흘린 눈물이 절망적 상황을 압축해 보여줬을 법합니다.

그러나 막다른 골목은 아니었습니다. 사회 각계에서 구호의 손길을 뻗어왔죠. 그 전해 설립된 조선기근구제회를 비롯해 청년 여성 종교 등 각 분야의 단체들이 소매를 걷어붙였습니다. 주먹밥을 만들어 끼니를 잇게 하고 천막을 치거나 학교 면사무소 등을 빌려 몸을 누일 곳을 마련했습니다. 어린이들까지 위문단을 만들어 이재민들을 찾아다녔죠. 서울청년회 등 좌파 단체들도 기부금 모집에 나섰습니다. 기운 좋은 청년들은 결사대를 만들어 고립된 이재민들을 직접 구하러 나서기도 했죠. 그런데 조선총독부와 경성부는 경찰을 앞세워 이 단체들이 의연금과 동정물품 모으는 일을 금지시켰습니다. 금품을 모으면서 반일의식을 높이고 모은 돈으로 반일운동이나 사회운동을 할까봐 불안했기 때문이죠.

신문사들도 앞장섰습니다. 1차 홍수 때 동아일보는 제작을 맡은 6, 7명을 뺀 전 사원들로 4개 반을 편성해 현장으로 출동하거나 실태 파악을 했죠. 2차 홍수 때는 시대일보-이촌동, 조선일보-뚝섬, 동아일보-마포로 지역을 나눠 구호에 나섰습니다. 그래도 경쟁은 멈추지 않았죠. 조선과 동아는 홍수소식을 시시각각 호외로 전했습니다. 누가 더 빨리 호외를 찍어내느냐로 불꽃이 튀었죠. 그러다 호외가 뚝 그쳤습니다. 정전이 되는 바람에 윤전기가 멈췄거든요. 그런데 조선은 이내 다시 호외를 냈습니다. 꾀 많은 이상협이 석유 발동기를 미리 준비했거든요. 이를 뒤늦게 안 동아일보 편집국장 설의식은 분을 참지 못해 윤전기를 붙들고 대성통곡했습니다. 우리 신문업계에 전설처럼 전해 내려오는 이야기입니다.

과거 기사의 원문과 현대문은 '동아플래시100' 사이트(https://www.donga.com/news/donga100)에서 볼 수 있습니다.

동아플래시100 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

오늘과 내일

구독

-

횡설수설

구독

-

이호 기자의 마켓ON

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[동아플래시100]조선시대보다 일제 치하가 낫다고? 참 딱한 소리!](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2021/08/13/108539628.1.jpg)

![전세 계약 전 근저당권 반드시 확인하세요[부동산 빨간펜]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480037.1.thumb.jpg)

댓글 0