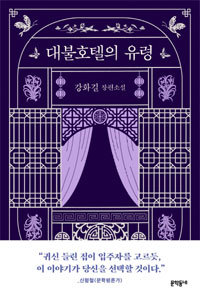

장편 스릴러 펴낸 강화길 작가

1888년 인천에 문 연 대불호텔

한때 외국인에게 인기 높았지만 경영난 겪다 현재는 전시관 운영

“주인 수없이 바뀐 호텔 배경으로 한국 특유의 원한에 관해 이야기”

고풍스러운 침대와 옷장, 방 한편에 놓인 커다란 축음기, 방을 밝히는 샹들리에와 아기자기한 벽등…. 드라마 ‘미스터 션샤인’의 글로리 호텔을 연상시키는 이국적이면서도 안락한 풍경이었건만, 인천 중구 대불호텔 전시관에 들어선 기자의 귀에는 호텔에 떠도는 악령이 이렇게 속삭이는 것 같았다. 아니, 이건 마음 깊은 곳의 악의(惡意)일 뿐 악령 같은 건 없을지도 모른다.

아름다운 우리나라 최초의 근대식 호텔을 찾아 놓고 왜 이런 생각을 하냐고? 이곳까지 타고 온 1호선 지하철 안에서 강화길(35)의 소설 ‘대불호텔의 유령’(문학동네)을 막 읽은 참이어서다.

대불호텔은 1888년 일본인 해운업자인 호리 히사타로가 인천항을 통해 조선에 입국한 선교사, 외교관 등 외국인 방문객들을 대상으로 문을 연 3층 벽돌조의 서양식 호텔이다. 처음 호텔이 열렸을 때는 외교관들의 숙박 문의와 여행자들의 발길이 끊이지 않을 정도로 성행했다. 그러나 1899년 경인철도가 개통되면서 여행자들이 인천에서 하루를 묵을 필요가 없어지자 경영난에 빠졌다. 1918년 한 중국인이 인수해 북경요리 전문점 ‘중화루’를 열었지만 1970년 경영난으로 문을 닫았다.

강화길은 2018년 초 현재는 전시관 형태로 운영되고 있는 이곳을 찾았다가 이번 소설의 영감을 얻었다. 평소 사람의 마음과 한국 사회 저변에 깔려 있는 악의, 원한에 대한 소설을 쓰고 싶다는 생각을 하던 찰나 이 호텔의 사연과 풍기는 분위기가 이 같은 이야기를 풀어 나가기에 안성맞춤이라는 생각이 들었다고 한다. 강화길은 “대불호텔은 이방인에 의해 세워진 이후 주인도, 오가는 사람들도 수없이 바뀐 장소다. 침략의 형태로 근대사를 열었던 한국이 격동의 한가운데서 느꼈을 고립감을 이 호텔도 지니고 있다고 생각했다”고 말했다.

그도 어느새 내년이면 등단 10년째에 접어든다. 지난해 출간한 단편집 ‘화이트호스’(문학동네)에서 음산한 분위기의 소설로 눈길을 끌었던 강화길은 이번 소설로 ‘강화길식 고딕 호러의 또 한 번의 도약’이라는 평가를 받고 있다. 중세 고딕 양식 건축물처럼 공포와 신비감을 불러일으킨다는 의미의 고딕 소설을 그만의 방식으로 풀어내는 데 성공했다는 것. 그는 “호러 소설을 딱히 고집하지는 않는다. 독자가 읽는 데 시간 아깝다고 느껴지는 소설을 쓰고 싶지 않아서 제가 지극히 좋아하는 장르를 써낸 것 같다”고 말했다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![“제 패스 받아서 골이 터지면 이강인 부럽지 않아요”[양종구의 100세 시대 건강법]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480612.1.thumb.jpg)

댓글 0